10兆分の1秒の世界で起きる誰も見たことのない現象を追う – 「時間分解分光法」で挑む、学習院大学・岩田耕一教授

10兆分の1秒、と聞いてピンとくる人は多くないだろう。私たちにとってはあまりに短すぎる瞬間でも、分子から見るとその姿を変化させるのには充分ともいえる時間だ。そんな、ピコ秒(10-12=1兆分の1秒)〜フェムト秒(10-15=1000兆分の1秒)スケールで起こる化学現象を「時間分解分光法」という手段で捉えようとしている研究者がいる。学習院大学 理学部化学科 岩田耕一教授だ。今回は、時間分解分光法とは何か、具体的にどういう現象を捉えることができる技術なのか、岩田教授に話を聞いた。

「見られるものは何でも見る」分光学で、10兆分の1秒の世界を観察する

——先生のご専門である「分光物理化学」とはどのような学問ですか。

まず物理化学は、有機化学、無機化学などと並ぶ化学の一分野で、物質の構造や化学的な性質、化学反応などを調べるために物理学的な手法を用いて研究する領域です。特に私は実験手法として分光法を用いているので、分光物理化学という呼び方をしています。

分光とは文字どおり、光を波長成分ごとに分けたスペクトルというものを測定するのが基本的なアプローチですね。興味のある物質から我々に届く光のスペクトルを読み取ることで、対象物質の状態がわかる。私の専門である化学では主に分子を扱いますので、分光法を使って分子の構造や化学反応の仕組みなどを調べるということです。

天文学では星や宇宙の状態を見ることにも使われていますし、最近では医療分野でも活用されるなど、分光の技術は化学のほかにもさまざまな分野で活躍しています。分光学は「見られるものは何でも見る学問」と言えるかもしれません。私は、物理化学の分野で分光をどう使うか検討し、新しい分光測定法を作ることを目的に研究しています。

——さまざまな分野で分光の技術が用いられているということですが、分光を行う装置にもいろいろあると思います。各分光装置に共通した構成というのはあるのでしょうか。

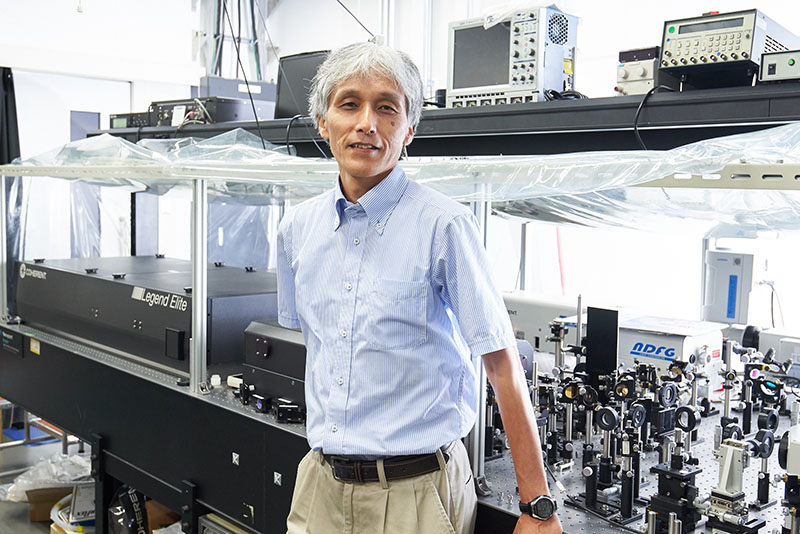

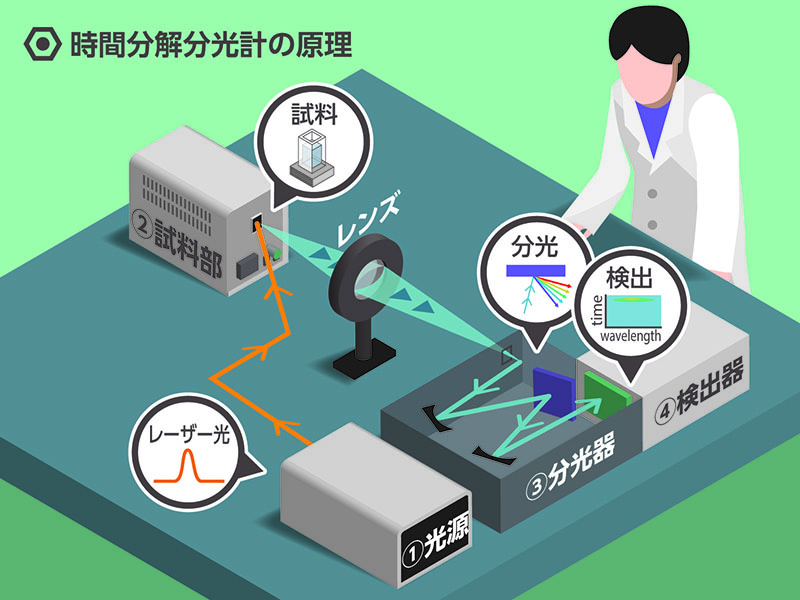

分光測定器は大きく分けて3つの部分から構成されています。ひとつめは、光を使うので「光源」が必要になります。その測定に必要となる光を作り出す部分です。私たちはレーザーを使うことが多いですね。2つめは「試料部」。測定したい試料を置く場所です。気体、液体、固体など、物質の状態に応じた試料セルを用います。3つめは、光を波長ごとに分けてそれを検出する「分光部」。分光部には、分光器と検出器を一緒に並べて設置することが多いです。

——分光法のなかでも岩田先生は「時間分解分光」という方法に取り組んでおられます。ピコ秒(10-12=1兆分の1秒)、フェムト秒(10-15=1000兆分の1秒)といった時間スケールの現象に着目されているそうですね。

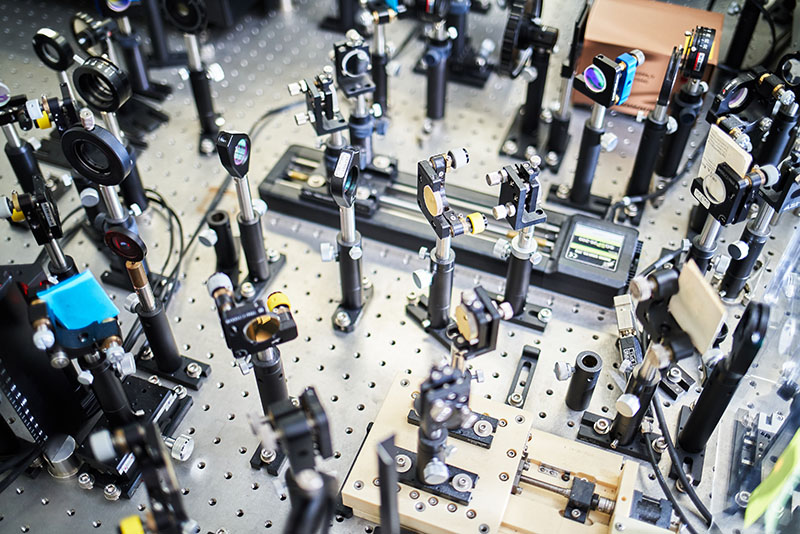

分光測定装置で時間ごとに分子の様子を調べて、その変化をみています。市販の装置があるわけではないので、自分が見たい物質や現象を見ることができる装置を作るところから研究は始まります。

特に私たちは、溶液中の化学反応に注目しています。たとえばコップの中に入っている水は、分子同士が1ピコ秒に10回くらいぶつかっています。化学反応は分子と分子がぶつかった拍子に起こることが多いので、化学反応を見るためには、10分の1ピコ秒(=100フェムト秒)程度の時間スケールで分光測定を行わなければならないということになります。したがって、分子に起こる現象をフェムト秒からピコ秒オーダーで時間分解測定できる手法の開発が重要になるのです。

——分光装置の開発はどのように進めていくのでしょうか。

2つの方向性があるといえます。ひとつは興味のある対象物質や現象を見るために何が必要なのかを考えていく方法。手持ちのリソースを活用するなどして現実的な条件のなかで何ができそうかを考えます。

もうひとつは、対象は何であれとにかく新しい測定法を作ってみようという考え方。誰かがすでにやっていることを繰り返してもしょうがないので、まだ誰もやっていないような方法で新しい測定をするためには何ができるだろうかと考えます。世界の誰もがやっていない測定をやれば、必ず世界で初めての新しい現象が見えるわけですから。

——後者のアプローチで開発を進めていく場合、アイディアはどこから出てくるものなのですか?

研究者はみなさんそうだと思いますが、今何がどこまでできていて何ができていないかというテクノロジーやサイエンスの最前線を知っているので、逆に今できていないことは何かを考え、それを実現するための方法を探っていくという考え方をしますね。

——テクノロジーの進歩に伴って分光装置も発展していくという側面もあるように思います。

光源と検出系に関するテクノロジーの進歩が分光学に与えた影響はものすごく大きいですね。特に可視域の波長の光に対しては、近年、カメラに搭載されているCCDやCMOSなどのセンサ(撮像素子)の性能が上がっていることで、検出器の性能は行くところまで行ってしまっていると言えるくらい非常に良くなっています。ただし近赤外領域の波長の光に対してはまだまだです。その領域で良い検出器ができれば、分光学でのブレイクスルーに繋がると思います。光を通すフィルターの技術やスペクトルを解析する技術などにも発展の余地が残されていますね。

生体膜は、物理化学的に「ものすごく変」な場所

——溶液中の化学反応というお話がありましたが、岩田先生は現在、化学反応の場としての「生体膜」に注目した研究も進められているそうですね。

細胞や細胞内器官などは、脂質二重膜からなる生体膜によって仕切られています。生体膜の脂質二重膜には膜タンパク質が埋め込まれています。呼吸やATP合成、光合成など、生きものにとって重要な生化学反応の多くは、触媒となる膜タンパク質の周辺で進行します。生体膜は、我々の身体を作っているということ以上に、生化学反応の場としても重要なのです。

——生体膜の物理化学的なおもしろさはどこにあるのでしょうか。

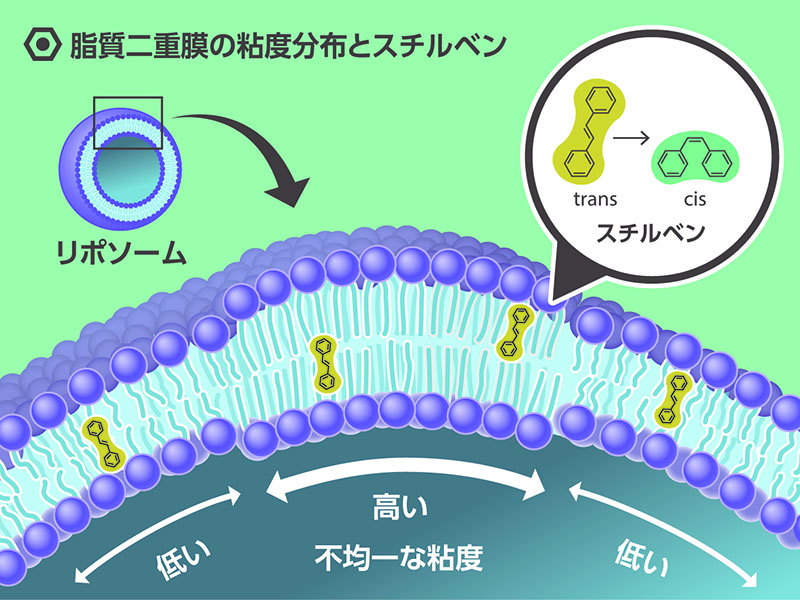

物理化学の視点からからみると、生体膜ってものすごく変な場所なんです。生体膜を構成する脂質二重膜は、リン脂質が2層になってできている膜です。リン脂質分子は親水性の頭部と疎水性の尾部からなっており、水っぽい部分と油っぽい部分を同じ分子のなかに持っています。そして、水の中では頭部を外側、尾部を内側にしてリポソームという脂質二重膜のカプセル状の集合体を作ります。膜の厚さは5nmほど。そのすごく薄い厚さの空間やそのすぐ近くで生化学反応が起きているのです。

水は反応性に富み、有機化学反応の中間体と反応して本来の化学反応を妨害することがあるため、一般的な有機合成反応では反応溶媒の脱水を念入りに行うなど、水は徹底的に嫌われています。だけど身体のなかでは、たくさんの水がすぐそばにいるところに油の集合体である脂質二重膜が浮かんでいて、そこで生化学反応が起きています。生きものはなぜ、どうやって、そんな「変な場所」を使って化学反応をしているんだろうということには、素朴に興味がありますね。

また、TCAサイクルなど生体内で起こる化学反応は連鎖的につながっていて、それぞれの段階で異なる膜タンパク質が酵素として働いていますが、それらの膜タンパク質が膜の中を自由に動いていたら、あんなにきれいなサイクルの連鎖反応はできないのではないかという疑問もあります。

反応で中間生成物ができたとしても、次の反応の酵素がすぐ近くにいなければ、そこにたどり着くまでに不安定な中間生成物は消えてしまいますよね。石油化学コンビナートのように、次の段階の反応に関わる酵素は隣にいるという仕組みがあるべきです。でも、いったい薄い細胞膜の中でどうやったらそんなことが実現できるのだろうかということは、まだわかっていないんです。

まだ誰も見たことのない「ラフト」の存在を時間分解分光法で追う

——そうした疑問に答えられるような仮説はあるのですか?

1990年代の終わりごろに報告されたラフトモデルが、”身体の中にある石油コンビナート”を説明するものなのかもしれないと考えられています。生体膜には、タンパク質が集合した硬い構造=ラフトと呼ばれる部分があるという考え方です。ラフトとは筏(いかだ)のこと。複数のタンパク質が集まって壊れずにユニットごと細胞膜のなかを筏のように漂っているというイメージです。ただし、そうした構造を実際の生体中の細胞膜で直接的に見たことのある人はいません。

——ラフトの観察はなぜ難しいのでしょうか。

ひとつはその大きさです。ラフトは大きくても数十nm程度と、光学顕微鏡では見えない大きさであると考えられています。冷やしてしまうと脂質膜が相転移を起こしてしまう可能性があるので、低温で構造を固定するのもあまり良い方法とは言えません。寿命も短く、実験では非常に捉えにくい現象です。

シミュレーションの研究も進んでいますが、原子数が多いため厳密に解析しようとすると計算コストが高く、それほど簡単なことではありません。ラフトの研究は、理論計算のアプローチも実験のアプローチも易しくない、かなりチャレンジングなテーマです。私は、時間分解分光法を使って物理化学的な視点からラフトが存在する直接的な証拠を見つけようと研究を進めています。

——物理化学的には、どうすればラフトがあるかどうかを判断できるのですか?

時間分解分光測定を活用して膜の粘度を測るというアプローチをとっています。ラフトの箇所とそうでない箇所とでは、粘度が大きく異なるであろうという仮説のもと進めています。粘度が高く硬いところが膜上にあれば、そこがラフト構造になっている可能性があるということです。

——膜の粘度はどのようにして測るのですか?

スチルベンという分子を使います。スチルベンは炭素二重結合の両脇にベンゼン環がくっついた形の分子で、transおよびcisの立体異性体が存在します。両異性体とも安定な構造で基底状態では熱的に変換されることはありませんが、紫外線を当てて励起させると異性化反応が起こり、trans体とcis体が共存する状態になります。この反応の励起状態では、片方のベンゼン環が垂直に立っているような構造をしていると考えられています。つまり、trans体からcis体に異性化するためには、ベンゼン環が周りの溶媒を押し分けて180度回転するような動きをしなければなりません。

したがって、スチルベンのtrans→cis異性化反応の速度は溶媒に依存します。たとえば、メタノールのような小さい分子からなる溶媒では30ピコ秒で異性化反応が起こりますが、ヘキサンでは60ピコ秒、ドデカンでは100ピコ秒程度掛かります。

脂質二重膜の粘度を見積もるには、スチルベンのこうした性質を利用します。スチルベンは蛍光を発しますが、trans→cis異性化反応が起こるとその蛍光が消えてしまいます。脂質二重膜中にtrans-スチルベンを封入し、その蛍光寿命を時間分解分光法で捉えることで、膜内での異性化反応の速さを調べます。この反応の速さを、粘度が既知の溶媒での反応の速さと比較していくことで、膜の粘度を検討していくことができます。

——これまでの岩田先生の研究ではどこまで明らかになっているのでしょうか。

人工膜での実験には長年取り組んできていまして、たとえば直径100nm程度の単層リポソームの脂質二重膜中にスチルベンを入れて粘度を測定した研究では、単一成分のリポソーム膜でも粘度が数十倍異なる2種類の領域が存在することがわかっています。最近では、京都大学の申惠媛准教授との共同研究として、HeLa細胞を使って実際の細胞膜における粘度測定を行い、細胞膜中にも粘度が大きく異なる領域が存在することを明らかにしました。

また脂質二重膜の一定の深さでの粘度を測定するため、有機化学が専門の東京工業大学 中村浩之教授とともにプローブ分子を開発したことで、面内方向に対しても粘度の不均一性があるということもわかっています。このようにさまざまな分野の研究者と協力して、細胞膜のヘテロな構造になんとか迫ることができればと考えています。

——今後この研究を進めるうえで課題となるポイントはどこにありそうですか。

実際の細胞膜でのデータがようやく出てくるようになったところですので、まずは再現性をとるという点ですね。実際に研究を進めてみて思うのは、細胞は難しい相手だということ。有機溶媒を用いた実験では何度やっても同じような結果になるのですが、細胞が相手だと環境によっては細胞の元気がなくなって結果が変わってしまうということが起こってしまいます。また、細胞には個性もありますので、個性を超えた普遍的な結論を見いださなければなりません。こうした細胞ならではの難しさに対応していくのは大変ですが、おもしろさでもあると思っています。

「誰もやっていない研究に取り組むなかで、思いもよらないことに出会いたい」

——化学という学問のおもしろさを、岩田先生はどこに感じられていますか?

長年化学を専門にしてきたので、分子に還元して物事を考える癖がついてしまっていますね。水が入っているコップを見たら水分子まで想像してしまったり(笑)。分子までいかないと気がすまない、という発想になってしまっているというところがあります。ただ、分子レベルのミクロな現象はすごく複雑です。私たちはマクロなレベルでしか測定できないので、ミクロでの複雑な分子の現象と測定とをどう繋げていくかというところは工夫のしがいがありますし、おもしろさだと思っています。

——研究者としての岩田先生の今後の展望を教えてください。

予想していなかったことに出会いたいですね。もちろん予想できる範囲で意義のある提案をして研究を行うことが第一ですが、振り返ってみると”犬も歩けば棒に当たる”ような出来事が結構多かった気がします。

たとえば、スチルベンのラマン分光測定を行うために、ラマン分光の標準的な溶媒として知られる四塩化炭素(CCl4)を用いたところ、スチルベンの蛍光寿命が非常に短くなってしまうことに気づきました。「これはなんだ?」と疑問に思い、研究室で開発していた時間分解赤外吸収分光装置を使って調べてみたところ、スチルベンが四塩化炭素から塩素をひとつ引き抜くような化学反応が起こっており、その反応が速く進むために蛍光寿命が短くなっていることがわかったのです。

このような偶然まったく別の新しい発見に出会った経験から、誰もやっていないような研究を行っていると、思っているのとは違う方向で何か新しいことに出会えるかもしれないという期待を持つようになりました。今後も本気で研究に取り組むなかで、思いもよらないことに出会えたらいいなと思っています。

——いろいろな測定方法を持っていて、不思議な現象が出てきたときにすぐに調べることができる岩田先生だからこそ、そうした思いがけない発見がたくさん生まれるのかもしれないと感じました。ありがとうございました。

岩田耕一 教授 プロフィール

東京大学理学部卒業(化学科)、東京大学大学院理学系研究科博士課程修了(化学専門課程)。オハイオ州立大学化学科 博士研究員、神奈川科学技術アカデミー 研究員、早稲田大学理工学総合研究センター 客員助教授、東京大学大学院理学系研究科 助教授・准教授(化学専攻、スペクトル研究センター)を経て2009年より学習院大学理学部教授。理学博士。2018年日本分光学会賞受賞。

(写真提供:学校法人学習院、イラスト制作:株式会社レーマン 有賀雅奈)

[PR] 提供:学校法人学習院

本記事は、学習院大学「Breakthroughs 挑戦する研究者たち」との共同企画です。学習院大学「Breakthroughs 挑戦する研究者たち」では、研究の最前線で現状を打ち破る挑戦を続ける研究者を紹介しています。

この記事を書いた人

- フリーランスライター/編集者。お茶の水女子大学大学院博士前期課程修了。修士(理学)。出版社でIT関連の書籍編集に携わった後、Webニュース媒体の編集記者として取材・執筆・編集業務に従事。2017年に独立。現在は、テクノロジー、ビジネス分野を中心に取材・執筆活動を行う。アカデミストでは、academist/academist Journalの運営や広報業務等をサポート。学生時代の専門は、計算化学、量子化学。 https://www.suto-hitomi.com/