苦難のポスドク時代を乗り越え、「がん予防」の夢に挑む – 北海道大学・藤田教授

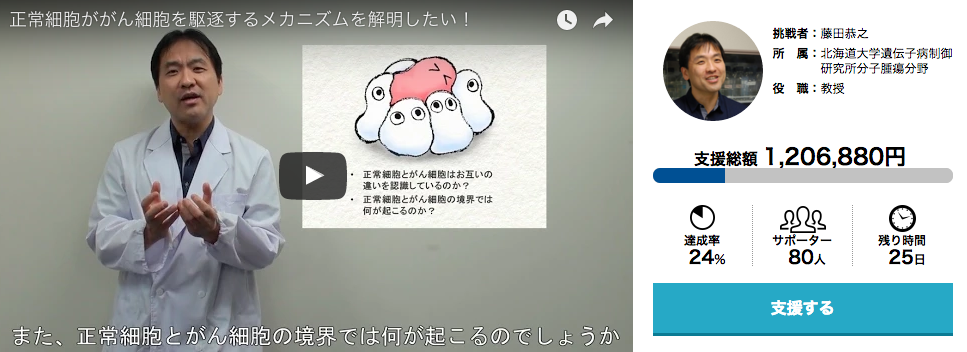

現在、がん予防薬開発を目指した研究費をクラウドファンディングで募る北海道大学遺伝子病制御研究所の藤田恭之教授。「細胞競合」の分野の第一線で活躍する藤田教授のキャリアは、決して平坦なものではありませんでした。

ー藤田先生は、昔から研究者を目指されていたのですか?

そうではありませんでした。中学生時代は医者になりたいという気持ちもあり、大学では医学部に入りました。しかし医者は患者さんの病気を治すことはできるかもしれませんが、治療できる人数にはどうしても限界があります。そのうち、たくさんの人々を時間や空間を超えて助ける仕事をしたいと考えるようになり、研究で医療に貢献しようと決めました。

ー大学卒業後は、どのような進路を選ばれたのですか?

研修医として働くか、大学院へ進学するかどうか悩んでいたのですが、がん患者さんのことを知らずにがんを研究するのはどうなのだろうと思い、まずは研修医になりました。研修医としての経験を3年間積んだ後、研究者のキャリアを歩み始めました。

ー研修医時代はどのような仕事をされていたのでしょうか?

最初の1年間は、救命救急部に在籍していました。仕事のひとつに、深夜に来院された患者さんの診察を行い、診察結果をまとめるというものがありました。当時は、アメリカから来日された先生の指導を受けていたのですが、先生の回診が始まる午前9時までに全患者さんの診察結果を英語でまとめなければならなくて、かなり大変でした(笑)。ただ、英語が上達したり、アメリカの医療レベルを知れたりなど、大変勉強になる1年でもありました。

2年目以降は、内科に移りました。将来、がんの研究をしようと決めていたので、がん患者さんと接する機会を作っていただき、患者さんとたくさんの時間を過ごしました。ただ、内科に来られる患者さんは、外科手術できない場合が多く、なかには治療の施しようがない方もいらっしゃいました。当時はがんを告知する文化がなかったので、患者さんとの人間関係に悩み、精神的に辛い時期もありました。医者としてがん患者さんを救えなかった経験は、今でも研究の原動力になっています。

ーその後、研究者としてのキャリアをスタートされたということですよね。

そうですね。最初は、大阪大学大学院で4年間研究しました。本当はがん研究を進めたかったのですが、神経伝達物質に関する研究をやることになりまして(笑)。なぜがんの研究をやらせてもらえないんだ! という気持ちを抱いてはいたものの、いざ研究を始めてみると、神経の研究も面白いんですよね。嬉しいことに、当時の研究成果は神経科学分野で有名な雑誌「Neuron(ニューロン)」に掲載されて、無事に博士号を取得できました。

ー博士号取得後は、どうされたのですか?

ベルリンで6年間、ポスドクとして働きました。ポスドクだけでも20人ほど所属する大きな研究室でした。研究室のボスが「君たちの中の1人か2人がNatureに論文を出せればええんや!」という感じの人で、何人かのポスドクに同じテーマを与えて研究させるというような熾烈な環境でした。自由に研究できたのは良かったのですが、競争で勝ち残らなければならないと思うと、かなりしんどいものがありましたね。

そこで、途中からテーマを変えてもらい、独自に研究を進めるようになりました。ただ、ほとんど3年間、データを取ることができずに、ボスの評価は最低でした。研究者のキャリアで最も重要であるポスドク時代にノーデータですので、精神的にかなり辛かったです。夜も眠れない日々が続いたのですが、現実的なテーマに変えたらトントン拍子に研究が進み、ポスドク生活の後半3年間では大きな研究成果を出すことができました。その実績を基に、翌年以降はロンドンで自分のラボを持てることになりました。

ーポスドク後、すぐにご自身のラボを持たれたということですか?

そうですね。ここが人生のターニングポイントでした。ベルリンでの任期を終えた後、日本で助手として働かないかというお誘いもいただいたのですが、自由に研究したい気持ちが強く、お断りしてしまいました。

退路を絶った状態で挑んだロンドンでの選考では、応募者80人中の2人に選んでいただくことができました。後に話を聞くと、かなりギリギリの争いだったようです。はじめの書類審査では、80人から12人まで絞られるのですが、その段階では論文が1本しかなかったので、12人の中では最下位でした。

次に、候補者が一人ずつ呼ばれて、全研究所員へ向けた45分間の講演と、各グループリーダーとの合計6時間に渡る面接により、4人まで絞られました。面接では、各グループリーダーの研究内容を理解する力や、それを基に議論する力などを、総合的に審査されました。難易度は高いのですが、ここは見事に通過することができました。今振り返ると、ポスドク生活の6年間で、毎週異分野のセミナーに参加したり、さまざまな研究室のメンバーと議論した経験を積めたことで、研究者に必要な幅広い知識や視点を持てていたからだと思います。ものすごく苦しい6年間を過ごす中で、知らないうちにどんな分野の研究者とも議論ができる「コミュニケーション能力」が身に付いていたんですよね。ここが僕の得意分野なんだろうなと気付けた瞬間でもありました。

ー最終面接はどのようなものだったのでしょうか?

最終面接は、ホワイトボードとペンだけ持たされて、研究のビジョンを2時間話す「チョークトーク」です。最初課題を聞かされたときは、絶句しましたね。スライドもなしに2時間ですよ(笑)。当日は、自分が思い描くプロジェクトについて語ったのですが、何か発言をするたびに2、3人の審査員の手が挙がり、鋭い質問が飛んできました。専門知識や人間性はもちろん、プロジェクトの実現性はどの程度あるのか、上手くいかない場合にはどう対処するのかなど、根掘り葉掘り聞かれました。面接が終わったときは、完全に落ちたと思いましたね。審査員のイギリス英語が半分くらい聞き取れず、質問内容を何度も聞き返したりしていたので(笑)。

ーロンドンでの研究は順調に進んだのですか?

その後は、割と順調でした。ロンドンでは8年半、昔から考えていたアイデアのひとつである「細胞競合」の研究を進めました。海外で独立する難しさも経験しましたが、良い仲間に恵まれたおかげで、ラボの雰囲気も良く、研究所内の評判も良好でした。ただ、スペイン人、ドイツ人、イギリス人、アルゼンチン人など、さまざまな国から研究員が集まっていたため、言葉や文化の壁を感じることはよくありましたね。議論の方法からモチベーションの保ち方など何から何まで異なるので、一人ひとりに向き合いながら、人間関係を築いてきました。ロンドンでの研究生活を通じて、個々の研究能力だけではなく、性格や特徴も見極める習慣が身に付きました。現在の研究室マネジメントでも活かせているのではないかと思います。

ー最終面接での経験を踏まえると、これからの研究には「異分野融合」という発想は重要になるのでしょうか?

僕が大学院に在籍していた時代は、マウスの専門家はマウスだけを、生化学の研究室は生化学だけを研究していれば論文が書けたのですが、今ではさまざまな分野の知見やノウハウを取り入れないと、大きな論文を出すことが難しくなりました。これは、実験技術の発展による影響もあるのですが、論文のレビュアーが多方面からの見方を要求するんですよね。さまざまなアングルから現象を捉えたほうが、主張に説得力も出るので、現在は異分野融合研究を進めることで科学が深められる時代であるように感じます。

ー日本では異分野融合的な文化は芽生えそうでしょうか?

ヨーロッパでは、いろいろな研究室の人たちと議論することで、科学者としての知識や考え方の幅も広がり、サイエンスを楽しむことができました。ヨーロッパでは文字通り「壁」がないんですよね。異分野の研究者が同じフロアを共有していますし、ティータイムの時に皆でお茶を飲む習慣もあります。一方日本では、下手をすれば隣のラボが施錠されているなど、物理的な壁が存在することが多い印象です。ただ、最近では、面白い研究所もたくさん作られてきているので、今後は数々のコラボレーションに期待できるのではないかと思います。

ー現在、クラウドファンディングで、萌芽的研究テーマとも言える「がん予防」に関する研究費を募られていますが、やはり新しいアイデアには資金はつきにくいのでしょうか?

日本にも萌芽的研究に予算を与える枠はあるのですが、資金の額が小さいんですよね。また、萌芽的とは言っても、ある程度成功が予想できるテーマに資金が渡ることがほとんどのように思います。誤解を恐れずに言うと、サイエンスは失敗して当たり前で、成功を前提に資金を与える発想自体が間違っていると思います。ただ、面白いアイデアを持ち、かつ実力のある研究者を選ぶことは、そう簡単ではないのも事実です。資金を提供する側も面白さと現実性のバランスを保ちながら、研究者を選ぶことが必要です。そのためには、上層部の方々が欧米との比較をせずに「このアイデアは純粋に面白い。日本から世界を目指そう!」と感じるセンスを持ち、研究者のオリジナリティを評価できなければなりません。そして、研究者も夢を語るだけではダメで、現実に結び付ける能力を身に付けることが重要です。僕もどこまでいけるかわかりませんが、少しずつデータが出る中で、もともとのアイデアの正しさが示されてきているので、常に結果を出し続けるために挑戦していきたいと思います。

ー最後に、今後の野望について教えてください!

「がん予防」という新しい分野を作り、研究を実現させていくことです。そもそも、がん予防なんて胡散臭いじゃないですか(笑)。正直なところ、今の技術レベルでは、本当にがん予防の特効薬があるかどうかを検証することは難しいんですよね。でも、がん予防を実現するには、何を克服したら良いのかということは考えていかなければなりません。超早期のがんを診断し、予防的にがんを排除するためには、超早期がんの診断技術と予防的にがんを排除する技術を同時に発展させていく必要があるのです。本当に可能かどうかはわかりませんが、実現時のインパクトは大きいので、今後はそこにエネルギーを割いていきたいです。胡散臭い学問と言われて終わらせたくないので、しっかりとしたデータを提示し、説得力を持たせながら、夢を実現させていきたいと思います。

関連記事

藤田教授のクラウドファンディングプロジェクト「正常細胞ががん細胞を駆逐するメカニズムを解明したい!」

科学界のタブー、がん“予防”に「細胞競合」という新しい研究分野から挑む – 北大 藤田恭之教授

この記事を書いた人

この投稿者の最近の記事