徳島大学・野地澄晴学長の地方国立大学再興戦略 – 応用物理学から分子生物学、そして大学経営へ

2004年の国立大学法人化以降、大学は運営費交付金削減の問題に悩まされるようになった。特に地方国立大学は顕著で、このままでは国立大学の統廃合が進み、それに伴い研究を進めることが困難になる可能性がある。そうした状況に強い危機感を覚える徳島大学 野地澄晴学長は、学長就任後から数々の新しい取り組みを打ち出して実行してきている。研究者としても数多くの実績を残してきた野地学長は現在、大学の未来をどう考えているのだろうか。今回は、野地学長の研究履歴と徳島大学での取り組み、地方国立大学の生存戦略などについて、詳しくお話を伺った。

昆虫を“不老にする遺伝子“発見までの道のり

——野地先生はこれまで応用物理学や分子生物学など、さまざまな分野の研究を進められてきました。もともと興味のあった分野は何だったのでしょうか。

高校生のころに物理学に関心を持ち、福井大学の応用物理学科に入りました。ただ当時は、大学紛争で講義が開催されなかったこともあり、下宿にいることが多かったですね。そんなある日、部屋で1匹のハエが飛んでいるのを見かけました。当時では普通の光景なのですが、ハエを生物ではなく機械とみるとハエは非常に高度な飛行をしており、少なくとも当時の技術では工学的に「ハエ」をつくることができないと感じました。これからの工学は生物に学ばなくてはならない——そう思って、大学院は生物物理学の勉強をしながら生体高分子の研究を進め、学位を取りました。

——ハエからアイディアを得たことで大きく進路が変わったということですね。野地先生はその後、アメリカ国立衛生研究所(NIH)での2年間のポスドク研究員を経て、岡山大学で分子生物学の研究をされています。

NIHの化学物理の研究室にいたころ、上の階に分子生物学の研究室がありました。そこに在籍していた日本人研究員と話をしているうちに、これからは分子生物学の時代が来ると確信しました。ちょうど遺伝子解析などが盛り上がりはじめたころだったんですね。帰国後は、運良く岡山大学の歯学部口腔生化学講座でポストを得ることができて、はじめのうちは虫歯菌や大腸菌の研究をしていたのですが、あるとき歯学部の先生から、菌の研究以外にもっと面白いテーマがあるのではないかとアドバイスをいただいたことを機に、別の研究テーマを探しはじめました。そこで考え付いたテーマが、生物の形ができるメカニズムを解明するというものでした。

——おもしろそうなテーマです。具体的にはどのような研究をされたのでしょうか。

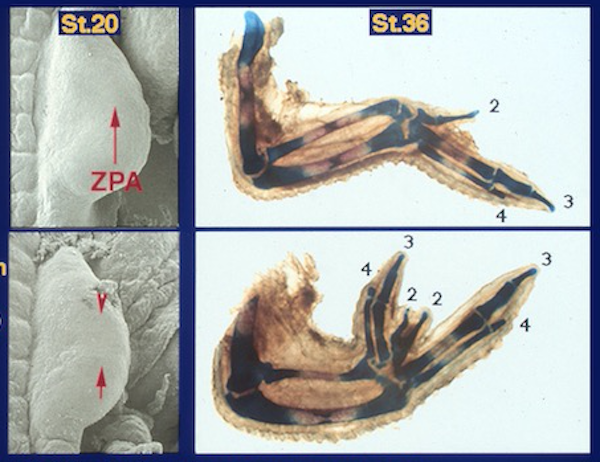

私が注目したのは、ニワトリの翼の指の形成メカニズムでした。通常ニワトリの受精卵が発生し、胚が形成されると、翼ができる部位に翼の原器になる肢芽がつくられます。翼の先に3本の指が形成されるのですが、実は肢芽の後部には指の形態形成を制御する特別な領域(ZPA)があることが知られていました。興味深いことに、ZPAを切り出して肢芽の前部に移植すると、指の数が2倍になるのです。

——ZPAでは何が起きているのでしょうか。

1980年代当時の説明では、指の形成は「モルフォゲン」の濃度勾配で決まるとされており、濃度が高いと小指、中濃度で中指、低濃度で親指になるとの説がありました。ZPAでは「レチノイン酸」がモルフォゲンとして働いていると信じられていました。私たちもニワトリの卵を買い、ニワトリの手の発生の観察をはじめたのですが、研究を進めていくうちにレチノイン酸はモルフォゲンではないことがわかってきました。私たちのこの研究成果は学術誌『Nature』にも掲載されて、世界的な注目を集めることができました。

——当時の常識を覆す研究成果だったということですね。最終的にニワトリの手を形づくるモルフォゲンの正体は明らかになったのでしょうか。

私たちは「線維芽細胞増殖因子(FGF)」がモルフォゲンだと予想していたのですが、研究の結果、FGFはニワトリの肢を誘導する物質であり、ニワトリの指を形づくるモルフォゲンではないことが明らかになりました。その後、他の研究グループが指誘導因子は「ソニックヘッジホッグ(Shh)」であることを示し、この課題は解決しました。Shhはハエの研究から発見されたんですよね。このあたりから、新しい研究対象として昆虫を意識しはじめるようになりました。

——ニワトリから昆虫へ。どのような経緯があったのでしょうか。

2つ理由があります。ひとつ目は、私たちの先祖を辿っていくと共通祖先に行き着くという事実です。単細胞生物から多細胞生物へと進化し、そこから動物が誕生して、昆虫やヒトなどに分かれていきます。生物は自分自身の持つ遺伝子をもとに進化しているため、すべての動物はそれぞれまったく違うものではないんですね。そうだとすると、生物学の基礎原理の解明のような研究をする場合には、昆虫のような相対的に単純な生きものから研究したほうがいち早く正解に辿りつくことができます。ショウジョウバエの研究からノーベル賞がたくさん出ているのも、そういう背景があるからなんですね。

——なるほど。

また、このころは徳島大学の教授に就任したタイミングだったので、新しい研究テーマをはじめたいと考えていました。非常に面白いのに誰も手を付けていない研究テーマを探すため、研究室で熱帯魚を飼ったり、植物を育てたりしていたのですが、あるとき生協で『昆虫の擬態』(平凡社、1993年)という書籍を手に取ったことで研究テーマが決まりました。

たとえば、カマキリには「ハナカマキリ」という種類がいるのですが、このカマキリは一見花のように見えるため、カマキリだとは気づきにくい形をしています。このように、周囲のものにその姿を似せることを擬態といいます。昆虫の擬態は現象論的には調べられていたのですが、そのメカニズムの研究はされていませんでした。昆虫が自分から花のようになったり、葉っぱのようになったりすることが私は不思議で仕方なかったんですね。そこで、ハナカマキリの擬態を遺伝子レベルで解明していこうと考えたのが、昆虫を研究し始めた2つ目の理由です。

——ハナカマキリは見たことがありません。そもそも日本にいるのでしょうか。

日本にはいないので、研究で用いるものはマレーシアから専門業者に輸入してもらいました。ハナカマキリは花に擬態しているため、本来であればチョウを餌にするのが良いですが、チョウを飼育するのは大変なのでペットショップで安く購入できるコオロギを使うことにしました。

ただ残念ながらハナカマキリの飼育はうまくいきませんでした。残された大量のコオロギたちをどうしようか考えていたところ、コオロギの実験動物としての可能性に気付きました。コオロギは脚を切断しても再生するので、再生の研究も同時にできると考えたわけです。それから気が付けば25年間くらいコオロギの研究をしていますよ。最近ではコオロギを食べるための研究もはじまりました。

——academistの「フタホシコオロギ食用化プロジェクト!」でもご紹介されていましたね。先生が取り組まれたコオロギ研究は、具体的にはどのようなものだったのでしょうか。

ひとつは、小さな卵から成体になるまでにどのようにコオロギの形ができるのかを明らかにする研究です。もうひとつは先ほども言ったように、コオロギの脚の再生メカニズムの研究です。この2軸を実現するために、トランスジェニックコオロギの作製やゲノム編集など、さまざまな技術を開発してきました。

最近では、徳島大学の石丸善康先生と三戸太郎先生らが、コオロギが言わば”不老になる遺伝子“を発見しました。コオロギは幼虫から蛹にならずに成虫になる不完全変態なのですが、コオロギのある遺伝子をノックアウトすると、ずっと脱皮をし続けるようになります。つまりノックアウトコオロギは不老になります。ヒトも不完全変態なので、もし基本原理が同じであればヒトも不老にできるかもしれません。

地方国立大学がこの先も研究できる環境であるために

——ここまで研究者としての野地先生のお話を聞いてきましたが、ここからは学長の視点で教えていただきたいです。野地先生は学長就任後にクラウドファンディングサイト「Otsucle(おつくる)」を立ち上げられるなど、外部資金獲得に積極的に取り組まれています。国立大学の財政状況が年々厳しくなるなかで、大学が国以外から外部資金を集めるにはどのような方法があるのでしょうか。

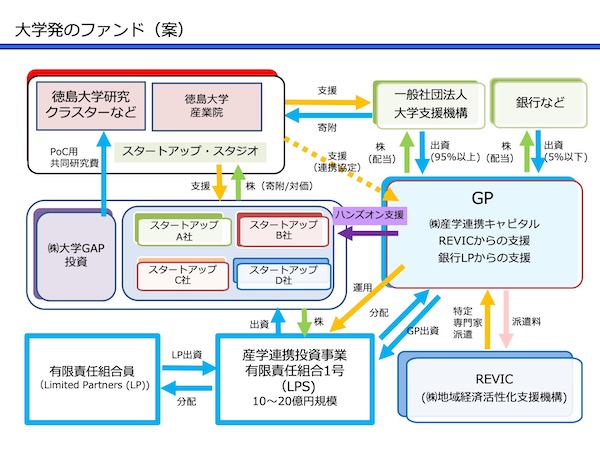

学長の仕事を通じて、大学が外部資金を獲得する方法を3つに整理しています。ひとつ目はクラウドファンディングで大学に所属する研究者が主に一般個人にアピールして研究資金を募る方法です。これは、academistがヒントになり、また柴藤社長のご支援により可能になりました。2016年からOtsucleを開始し、研究者や学生が活動資金を募る場をつくってきました。2つ目は企業との共同研究です。地域社会に新産業を創出することを目標に徳島大学に「大学産業院」を設置し、組織対組織の産学連携を開始しました。そして3つ目が現在準備を進めている投資ファンドです。大学と個人、大学と企業、そして大学と投資家の関係を維持拡大することで、大学への外部資金流入額をより大きくしていきたいと考えています。

——大学が投資ファンドを運営するアイディアは日本では馴染みが薄いと思うのですが、そもそも投資ファンドとはどのような仕組みなのでしょうか。

投資ファンドというのは、投資家などから集めた資金をファンドのテーマに沿った投資先に投資し、そこから得られた売却益(キャピタルゲイン)などを投資家に分配する仕組みのことです。企業の立ち上げ段階で投資することができれば、投資ファンドの運営会社にも大きなリターンが期待できます。徳島県出身の投資家の方にこの仕組みを教えていただき、東大エッジキャピタルの成功事例を伺うなかで、徳島でも立ち上げてみようと決めました。まだ小規模なのですが、10億円規模のファンドをつくることができそうです。このファンド形成には大学の財政的な負担は全くありません。一方、大学発ベンチャーから支援の対価として株を寄付していただくので、成功すればキャピタルゲインが得られます。

——ファンドが完成したら、まずはどのような研究に投資したいですか。

目的は多くの基礎研究を支援するためです。だからこそ、まずはキャピタルゲインが得られる可能性のある大学発スタートアップに投資をします。得られたキャピタルゲインを基礎研究に投資していく資金の循環モデルをつくり上げていきます。このモデルが機能すれば、利益の見込める特定分野の研究支援だけではなく、知的好奇心に基づいた基礎研究も支援できるようになります。そこから次の時代のイノベーションが生まれることになります。

——大学を経営するには、研究費以外にもさまざまな用途の資金が必要になるように思います。野地先生が研究費にこだわる理由はどのようなところにあるのでしょうか。

国立大学は現在、地域貢献型、特定分野型、世界水準型の3タイプに分類されています。徳島大学をはじめとした地方の55大学は「地域貢献型」ですので、研究の優先度はどうしても低くなります。また国立大学の予算が減少していくと、学生教育費や電気代などを削ることは難しく、一番先に削らざるを得ないのが研究費です。地方国立大学では多くの研究者が研究できなくなってきています。研究費を調達する仕組みづくりが早急に必要なのです。

——地方国立大学で研究を行う必要性は、どのようなところにあるのでしょうか。

さまざまな観点がありますが、私が最も強調したいことは、革新的な研究には「偶然」が必要ということです。ノーベル賞を受賞した先生方も、研究者としての実力に加えて「偶然」を引き寄せる力、いわゆるセレンディピティを持たれているケースが少なくありません。白川英樹先生の導電性高分子の発見は、学生が試薬の濃度を間違えたことがきっかけでしたし、電子レンジの発見も、チョコレートバーを白衣のポケットに入れて研究していたら、ポケット内のチョコレートが溶けたことがきっかけとなりました。このような「偶然」は予想できないのです。私自身も「偶然」により研究が左右されてきました。きちんとした研究を、多様な大学で進めることが大発見には必要な環境だと思っています。地方国立大学で継続的に研究できる仕組みをつくることが、日本の研究力を高めるために必要なのではないでしょうか。

——野地先生のお話から、研究者と大学運営の仕事に共通するところが見えてきたような気がします。

研究も学長の仕事も、手法は変わらないと思います。大学で新しい仕組みをつくることと新しい研究テーマを進めることは、似たようなところがありますよね。もちろん前提とする知識は大きく違います。ただ、仮説を立てて、実験して、結果をみて、仮説を立てるというサイエンスの手法は、PDCAと共通しているのではないでしょうか。研究者として身につけた力をベースに、徳島大学で地方国立大学の資金循環モデルをつくり、成功すれば日本全国に広がると思います。

徳島大学 野地澄晴学長 プロフィール

1948年、愛媛県生まれ。1970年に福井大学工学部応用物理学科卒業後、広島大学大学院理学研究科物性学専攻で博士号取得。岡山大学歯学部教務員、助手、同大学医学部講師を経て、1992年に徳島大学工学部教授に着任。その後、2012年4月より徳島大学理事・副学長(研究担当)を務め、2016年に徳島大学学長に着任。専門は発生生物学、生物工学。主な著書(共著)に『新 形づくりの分子メカニズム』(羊土社)がある。

この記事を書いた人

- アカデミスト株式会社代表取締役。2013年3月に首都大学東京博士後期課程を単位取得退学。研究アイデアや魅力を共有することで、資金や人材、情報を集め、研究が発展する世界観を実現するために、2014年4月に日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」をリリースした。大学院時代は、原子核理論研究室に在籍して、極低温原子気体を用いた量子多体問題の研究に取り組んだ。