「分岐」という言葉でつなぐ、深海生物テヅルモヅルと希少言語ムラブリ語 – アカデミスト学会ランチョン座談会レポート

損益分岐点、枝葉の分岐、高速道路の分岐——私たちは、日常的に何気なく「分岐」という言葉を使っているが、この概念を研究で専門的に扱っている研究者たちもいる。アカデミストが3月14日に開催した異分野融合型のオンライン学会「アカデミスト学会」のランチョンセミナーでは、同社代表取締役 柴藤亮介をモデレーターに、タイの少数民族が用いる「ムラブリ語」の研究者 伊藤雄馬氏と、深海生物「テヅルモヅル」の研究者 岡西政典氏をゲストに迎え、分岐という切り口から異分野の研究をつなぐ試みを行った。本稿では、伊藤氏と岡西氏によるオンライン対談の様子をお届けしたい。

言語学の「分岐」とは

——まず岡西さんから自己紹介をお願いできますか。

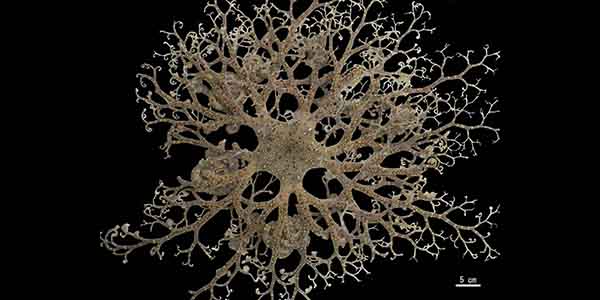

岡西:岡西政典と申します。「クモヒトデ」という海の生きものを研究しています。形はヒトデと似ていますが、実はヒトデとは少し異なる生きものでして、体の真ん中に盤という部分があって、そこから細長い腕が生えています。一般的にはマイナーなんですけれど、実はヒトデよりも種数が多いと言われています。

僕はクモヒトデの仲間のなかでも「テヅルモヅル」と呼ばれている生きものに着目して研究をしています。身体の中心に盤があるのですが、そこから腕が分岐して植物のような形をしています。

——ありがとうございます。では伊藤さんも簡単に自己紹介をお願いします。

伊藤:伊藤雄馬と言います。専門は言語学ですね。タイの少数民族で狩猟採集民の「ムラブリ」と呼ばれる人たちの言語を10年くらい研究しています。ムラブリ語には方言があるのですが、その方言がどういうふうに分岐しているかということを調べています。

——ムラブリ語はどんな言葉で、どういう方言があるのですか。

伊藤:ムラブリ語の話者は、僕も含めて500人ぐらいですかね。僕は貴重な1人なんですけれども。「方言」と呼んでよいかという議論はさておき、方言のようなものが少なくとも3つあります。一番規模の大きいもので話者が400人ぐらいです。僕らはそれをA方言と呼んでいます。B方言は6人くらいです。タイの東にラオスという国もありますが、そこでもムラブリ語は話されていて、その話者は15人くらいですかね。タイ語とかラオス語とは全然違っていて、むしろカンボジア語とかベトナム語等に近い言葉です。

岡西:ムラブリ語は、バンコクなどに住んでいるようなタイの人が喋っている一般的なタイ語とはコミュニケーションができないんですか?

伊藤:もうまったく違いますね。

岡西:へぇ。じゃあ3つの方言のなかではお互いにコミュニケーションできるんですか?

伊藤:それも微妙なところなのですが、僕が調査した限りではできないですね。

岡西:へえぇ、おもしろい。

——じゃあ標準語と関西弁のような関係性ではなく、他の言語くらい離れてると考えてよいのですか?

伊藤:実は、それも難しいんです。語彙が全然違うのでコミュニケーションはできないのですが、たとえば体系的な文法や音の種類、音の体系などは完全に一緒なんです。ただ語彙が違うパターンです。

——500人の話者がいらっしゃるという話でしたが、もともとは500人が500人、同じ言葉で方言なく話していたんでしょうか?

伊藤:基本的にはそれがまさに言語学の考え方です。「祖語」と呼んだりするんですけれど。生物学には系統樹があると思いますが、あんなイメージで、ひとつの「親」がいて、そのときは同じ言葉を喋っていたけれど、何らかの背景があってそこから分かれていく。今はバラバラだけど、もとを辿ればひとつになるよね、という考え方をするのが「歴史言語学」です。厳密な科学的手法を開発して発展していった言語学で、今でも根強くある言語学の主流となる分野のひとつですね。

——なるほど。実際には方言が生まれる瞬間が分岐の瞬間なのかなと思ってしまうのですが、歴史言語学では「分岐」はどう定義されているのですか?

伊藤:方言か言語かという議論は難しいのですけれど、結局、分かれたかどうかは後から見なければわからないんですね。つまり、今あるものを見て、これはもともとひとつでした、ということがわかって初めて分岐したと言えるので。

今ある2つのものがもともとひとつの親から生まれたものだと判断する根拠の1番おもしろいものは、「音韻対応」です。違う言語間で似ている単語はいろいろと見つかると思うのですが、規則的に対応してるもの——たとえば、母音のアの前の「P」と母音のアの前の「B」が違う言語間で規則的に対応している——が見つかったら、もともとは同じ言葉だったんだなと考えます。もともとは「Pa」だったものが「Ba」になったんだな、と。

岡西:そうすると、たとえばAという言語があって、Aはこの辺ではBに似ているけれど、この辺ではCに似ているみたいな場合があったときには、BがAに似ているポイントは何ポイント、といった感じでスコアリングして近似度を探っていくことになるんですか?

伊藤:ええ、まさにその通りです。濃度を決める場合もありますね。まずはAとBCが分かれてそのあとBとCが分かれる場合や、ABCが独立で分かれた場合などは、いろいろな辻褄が合うよう考えを推論していって決めていくという感じですね。

生物学と言語学の意外な共通点

——過去を遡ることによって分岐の判断をすることって、もしかすると岡西さんの専門である生物分類学の考えとも共通していると思うんです。

岡西:お話を伺っていて、僕らがやっているような系統樹を書いたり種の分岐を探ったりする仕事とすごく似ているところがあってびっくりしています。僕らは基本的に生物種の分岐はひとつの種から2つの種が生まれたという風に考えるんですね。それは伊藤さんの話とかなり似ていて、基本的には祖先がいることが大前提なんです。ただ、生物では「種が異なった」「分岐した」ということをどう定義するかは、実はすごく難しいです。つまり、「種」とは何かという問いにつながると思うんですけれども。

今一番受け入れられている種の定義は、「お互いに子どもを自然状態で残していける集団」と考えられています。これを「生物学的種概念」と言います(※編集部注:正確には、「種は実際あるいは潜在的に相互交配する自然集団のグループであり、他の同様の集団から生殖的に隔離されている」)。お互いに何らかの要因で交配ができなくなってしまったということが、種を分ける要因ということになっています。ただ実際には生物は多様なので、生物学的種概念は30個を超えると言われていて、すべての生物に適用できる生物学的種概念というのはありません。

——伊藤さんからみて、生物学と言語学のつながりはあると感じられていますか?

伊藤:えぇもう、すごく。祖先がいるという前提を立てているのは、やはりすごく近いと思うんです。ただ、違うなと思うのは、言語同士の交配みたいなものがないというのは生物と違いますよね。

岡西:あー、なるほど。

伊藤:生物同士が交配できることがひとつの種という考え方は、言語学では対応できないですね。そもそも言語同士は、分かれるだけでなく、混ざったりもします。混ざるとは具体的に言うと、たとえば英語と日本語を話す人が同じ場所に生きているというパターンもあるし、結婚してコミュニティを作ったっていうパターンもあります。人間であれば誰でも混ざることができるという点では生物学とは違うんですね。だから近いところもあれば、ちょっと違うところもある。その辺はおもしろいし、僕としては気をつけなきゃいけないのかなと聞いていて思いました。

岡西:お互いにコミュニケーションできるかできないかということを判断の基準にするというところは、生物学の考え方と似ていると捉えることはできるんでしょうか。

伊藤:そうですね。ざっくり言えば、お互いのコミュニケーションができたら同じ言語とするということは一般的に採用されている考え方ですが、何をもってコミュニケーションが取れているかと判断するのはそもそも難しいですね。

岡西:生物学では最近DNAを解析する方法が発達してきていて、最終手段じゃないですけれども、かなり客観的な手法として皆が採用しています。ただ、こうした手段は言語に関してはなかなか難しい気がします。そういう意味では、やはりさっき仰ったように、言語自体から特徴を取り出して比較するという方法をとらざるを得ないわけですよね。

伊藤:そうなりますね。言語にはDNAがないということは、1番大きな違いですよね。そういう意味では生物学がうらやましいです(笑)。

——伊藤さんはもととなる言語があることが大前提と仰っていましたが、大前提自体を疑っていくような考え方はありますか?

伊藤:あると思います。祖先があって分かれていくという考え方は「系統樹説」と言いますが、系統樹説はだいぶん前から「いや、そんなことないだろ」という批判がされています。言語同士が混ざり合うことがあるんじゃないか、隣同士に住んでいたら別に血縁関係がない言語同士でも自然と近寄っていくんじゃないか、などという指摘がありますね。

系統樹説だけで説明するのは難しいという批判はずっとなされていますが、ただある程度、歴史言語学が使ってきた手法であれば系統樹説が見えてくるということはどの世界の言語でも言えることなので、部分的に有効だけども、気を付けて見なきゃいけないよね、という捉え方が主流じゃないかなと思います。

——生物学ではどうですか?

岡西:生物学において共通祖先がいると考えるのにはいくつか理由があるのですが、やはりDNAによって遺伝子を次の世代に伝えていくっていう方法が、DNAを持っている生物では共通していることが大きいです。昆虫がどこかのタイミングで宇宙から来たと考えるような説もあるらしいのですが、基本的にはやはり生物にはひとつの共通祖先がいたという考えに基づいていて、逆にそれを棄却するような結果っていうのは、今はほとんど出ていないと思います。

「分岐」のきっかけは何か?

——聴講者の方から「言語や生物種の分岐のきっかけはどういうところにあるのか」という質問がきています。

伊藤:実はそれが僕の研究テーマのひとつになっています。歴史言語学の教科書で扱われるようなものだと、もともと1か所に住んでいた人が山を越えたり川を越えたりして移住して、そのあと別の集団になった後に、それぞれの言語で音声の変化が起こった結果、別の言語となって分岐するというのが典型的な「分岐」と呼ばれているものです。

ただ、僕はそうじゃないものもたくさんあると思っています。たとえばわかりやすい例だと、日本でも業界用語ってありますよね。あれは何をやっているかといったら、業界の人しか通じない言葉をつくっている。住んでいる場所は変わっていないんだけど、違う言い方をしたりすることで、僕らは周りとは違う集団なんだよっていうことを決めている。言葉によって、私たちは他とは別の集団だよと区別することができると思うんですよね。そういうのも、分岐のきっかけになるのかなとは思っています。

岡西:そこについても、生物学と似ているところがあって。生物の種の分岐もやはり相当いろんなパターンが考えられているんです。一番大きいのは、僕らが「異所的種分化」と呼んでいるものです。大陸が隔離したり山ができたりすることによって、同種だった生きものが分かれて時間が経ってお互い交配できなくなった場合を分岐と考えます。

このほかに「同所的種分化」という、ほとんど同じ場所にいるはずなのに、たとえば交尾期が変わってしまうなどして、いつのまにか生殖の方法が異なるようになり交尾できなくなって分岐したというパターンもあります。分岐にも非常にさまざまなものがありますので、言語学の話を聞いていてかなり近いものがあっておもしろいなと思っています。

——生物学と言語学という一見遠く見える分野でもいろいろと共通点はありそうな印象ですよね。

岡西:もうひとつ伊藤さんに伺いたいのが、たとえば、人間の舌の筋肉の構造的にこの言葉とこの言葉は発音が近い/遠いと判断するということがあっても良いと思うんです。あとは、寒い地方の人たちは口をあまり開けたくないからこういう言葉を使っていくだろう、と考えるとか。そういった生物学的な側面や環境的な側面を言語学に取り入れていくということはやられているのですか?

伊藤:ええ、ありますね。たとえば、日本語の「はひふへほ」は昔、「ぱぴぷぺぽ」だったんです。「ぱ」から「は」への変化って結構びっくりすることだと思うんですけど、これは「ぱ」から「は」になったわけではなくて、「ぱ」から一旦「ふぁ」になるなど段階があったと考えると説明がつくということがあります。気候によってそうした段階ができたという主張をしている人も、確かいたように思いますね。

岡西:「モゴモゴと喋る人はウイルスなどの感染に強い」という説もあったりします。それがひいては言語の分岐にもつながっていくと考えることもできそうですよね。

伊藤:遺伝的にこの病気に強いとされる人がモゴモゴと喋る特徴をもっているなどあれば、もしかしたらそういう研究もできるかもしれないです。

——言語学と生物学の学際的な研究プロジェクトが立ち上げられそうですね! 岡西さんと伊藤さんはまったく違うカルチャーで研究されてきていると思うのですが、「分岐」というテーマで一気に話がかみ合っているのが非常に印象的でした。ありがとうございました。

※アカデミスト学会本編については下記記事をご覧ください。

この記事を書いた人

- academist journal編集部です。クラウドファンディングに関することやイベント情報などをお届けします。