「出口は目指すが、やるのは基礎研究」 – 有機ELの先駆者、九大・安達千波矢教授

スマートフォンやVRゴーグル、テレビの素材として注目されはじめている「有機EL」をご存知だろうか。有機ELが初めて注目されたのは、1950年代。当時、未来のディスプレイを夢見た研究者たちは、液晶と有機ELのどちらを研究しようか模索した。その結果、ほとんどの研究者は液晶に突き進んでいったという。1980年代には電卓に液晶が使われ、1990年代には液晶テレビの開発がはじまるなど、その研究開発は順調に進んできた。一方で、有機ELの研究はと言うと、大きな進展がないどころか、1980年代後半の段階でも世界で5人程度の研究者しかいなかった。今回、そんな30年前の状況から有機ELに注目し、研究開発に大きく貢献してきた九州大学・安達千波矢教授にお話を伺った。

ーーまずはじめに、安達先生の研究されている「有機EL」について教えてください。

通常、電気素子を作るときには、シリコンのような無機物を使うのですが、私たちは無機物ではなく有機物を使っています。身近なところでは、プラスチックをイメージされるとわかりやすいのではないでしょうか。プラスチックのような有機化合物に電気を流し、その有機化合物を光らせる現象のことを「有機EL(Electroluminescence)」と呼んでいます。プラスチックは絶縁体として知られていますが、髪の毛の200分の1程度まで薄くすることで電気を流すことができるんですね。これが有機EL研究のスタート地点です。

ーー有機ELはどのようなメカニズムで光るのでしょうか。

電極の間に有機ELを挟み込むと、陽極付近には有機化合物から電子が奪われてできたホール(正孔)が、陰極付近には電子が現れます。それらが互いに逆の電極に向かって動き、有機ELの内部で再結合することで、有機化合物がエネルギー的に安定した基底状態からエネルギーの高い不安定な励起状態に移ります。励起状態は不安定ですので、瞬時に再び基底状態に戻るのですが、その際に光が発生します。ただし、流した電気が無駄なく光に変えられるかと言うと、そうではありません。

ーーどれくらいの効率で光に変わるのでしょうか。

有機ELの第一世代である蛍光材料では、内部変換効率が25%に留まることが計算から予測されていて、これはどうやっても覆すことはできませんでした。しかし2000年頃に、その限界を覆す材料が開発されました。それが、有機ELの第二世代となるりん光材料です。りん光材料は極低温でないと光らないと言われていたのですが、当時私が所属していたアメリカの研究グループで、室温でもりん光を出す材料の開発に成功し、内部変換効率100%を達成しました。

ーー100%ですか? 一気に進展したんですね。

ただし、りん光材料を作るためには、イリジウムや白金のようなレアメタルを使わないといけないという欠点を抱えていました。将来的に有機ELが普及したとしても、レアメタルが必要となれば、それだけでコストを上げてしまいます。第一世代の蛍光材料では、コストは抑えられるのですが効率が悪いため、どちらにしても一長一短なんですね。

ーー両者の強みを合わせた材料が必要だということでしょうか。

そうですね。私が2001年に日本に戻ってきたとき、引き続きりん光材料を研究しようとも考えたのですが、そもそもりん光材料はアメリカで誕生したものです。私は当時から、日本初の技術を開発したいという思いを持っていたので、それまで進めてきた研究は中断し、新しいテーマに挑戦することにしました。両者の強みを兼ねそろえた、第三世代の有機EL「熱活性化遅延蛍光(TADF)材料」の開発です。

ーーTADF材料について、詳しく教えていただけますか。

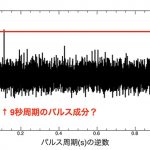

ホールと電子が再結合する際に励起状態ができるのですが、ホールと電子は各々スピンという物理量を持っているので、スピンの状態に応じて異なる励起状態に行き着くことになります。スピンには、上向きスピンと下向きスピンの2つの状態があり、基本的な計算から4通りの組み合わせを考えることができます。そのうちの1つは一重項励起状態で、3つは三重項励起状態という状態になるので、結果的に一重項と三重項の2種類の励起状態が生成します。

先ほど、第一世代の蛍光材料は内部変換効率が25%という話をしましたが、それは蛍光材料では一重項励起状態を利用して発光しているためです。一方で、第二世代のりん光材料は三重項励起状態を利用しているため、75%を発光に使うことができます。アメリカの研究グループがりん光材料で達成した100%というのは、一重項状態を三重項状態に移すことにより、100%を光として取り出すという研究成果によるものです。ここでのポイントは、一重項状態のほうが常に高いエネルギーレベルにいるため、一重項状態から三重項状態には、割と簡単に移動できるということです。

私たちは、一重項から三重項状態にエネルギーを移動させるのではなく、両者のエネルギーギャップをゼロに近づけてしまおうというアイデアを思い付きました。そのアイデアを具現化した材料が、TADF材料です。

ーーそのアイデアは、どのようにして浮かんできたのでしょうか。

量子化学の理論式を眺めているうちに、分子を上手く設計することでエネルギーギャップを人工的に制御できるということに気がついたんです。実際にいろいろな分子を合成していくうちにエネルギーギャップがゼロになる有機化合物を発見し、内部変換効率100%を達成できました。

私はもともと物理学科だったのですが、学部時代に物理は難しいと思い、大学院から応用化学の専攻に移りました。応用化学の分野では、レゴブロックのようにさまざまな有機化合物を作ることができるのですが、その過程で気づいたことは、物理学の考え方が大事になるということです。「材料にこんな機能が欲しい」と思ったときに、それを実現できるよう設計するには、物理が必要です。私は物理学のプロフェッショナルではありませんが、物理学的な考え方が土台にあるというのは、とてもラッキーなことでした。

ーー第三世代が効率100%を実現するまでに、どれくらいの時間がかかったのでしょうか。

第三世代の研究は2003年頃から進めていたのですが、最初はほとんど形になりませんでした。2009年にようやく、レアメタルを使わずに内部変換効率100%を実現できる材料を理論的に発見したという論文を発表したのですが、論文を読んだほとんどの人に、所詮大学の研究だろうと思われていた気がします。理論的には100%を達成できるかもしれないけれども、本当に実現できるのかと。実際にその時点でできていた材料の内部変換効率は0.1%程度でしたからね。

ただ、私たちはできると確信していたので、その成果をもとにさまざまなプロジェクトに応募しました。内閣府のFIRSTのプロジェクトでは、私たちのアイディアに興味を持ってくれた方がいたこともあって、本格的に研究を進めることができました。そこからは、速かったですよ。2010年からプロジェクトを始めて、2012年には100%を実現しました。

ーーこれまでにかけた時間と比べると、すごい速さですね。

そうなんです。この2年間は、本当に面白かったですよ。ここで感じたことは、できないかもしれないと思いながら研究するのと、できると信じて研究するのとでは、大きく違うということです。絶対にできると思ってプロジェクトを組んだら、あれもやろうこれもやろうとなるので、それをこなしていくうちに、できてしまう。気が付いたら「100個電気を流したら、100個の光子が出てくる」という内部変換効率100%の有機ELが、レアメタルを含まないごく普通の化合物で実現できていました。

ーー安達先生が有機ELの研究を開始した大学院生時代から、30年近く経つわけですね。当時はどのようなモチベーションで研究されていたのでしょうか。

私が大学院生だった1980年代後半は、有機物に電気を流すなんてナンセンスではないかという雰囲気もあり、有機ELに取り組む研究者は世界でも5人くらいしかいませんでした。でも私は、有機化合物が半導体の材料に使えるかもしれないということが、研究課題として大変魅力的に思えていたんです。私の研究は応用研究だと言われることが多いのですが、私は1を10にするところよりは、0を1にするというところを進めてきたという意味で、”超”がつくほどの基礎研究者だと思っています。そもそも大学は、できるかどうかわからない研究領域にチャレンジすべきですからね。ただ、研究が完成したときにはこんなすごいことにつながりますよ、というようなビジョンはきちんと持つ必要があって、私はそれをモチベーションに研究を進めてきました。

ーー安達先生は、有機ELの研究成果をもとに九州大学発ベンチャー「Kyulux(キューラックス)」を立ち上げられました。Kyuluxは、1から10、あるいは100にする役割を担っていると思うのですが、もともとベンチャーを作ることに興味を持たれていたのでしょうか。

第二世代の有機ELが出来たときに、そのりん光材料に関連したベンチャー企業が立ち上がりました。正直なところ、私はたいした技術ではないなと思っていて(笑)、これからどうなるのだろうと思いながら見ていたのですが、ベンチャーが立ち上がると、ニューヨークの一流法律事務所から弁理士が入ってきたり、有名な銀行からファイナンスの担当者が入ってきたりしたんです。なんでこの会社に一流の人たちが集まるんだろうと、驚きました。でも一流の人が集まると、たいしたことない技術がどんどんブラッシュアップされて、ものすごい技術に変わっていくんです。その様子を間近で見ていたこともあり、日本独自の技術を生んでアメリカに負けないベンチャーを作りたいと、ずっと思っていました。Kyuluxでは、私たちの研究成果から生まれた材料を企業向けに販売していく形で、ビジネスを進めていきたいと思っています。

ーー材料の分野では、基礎研究から製品化まで最低10年はかかる「材料10年説」というものがあると聞きました。これを覆すことはできないのでしょうか。

ロボットやAI技術を徹底的に使えば、できると思いますよ。たとえば、有機ELの素子を作る作業は、ロボットに任せることができます。素子を作るときには、ナノメートル以下の薄い膜を4〜5層積み上げる作業を行うのですが、人間よりもロボットが行うほうが効率は良いはずです。また、新たな分子を予測するときにはAI技術が役立ちます。たとえば、10万個の分子をコンピュータ上で設計し、それぞれの分子のエネルギーレベルを調べて、実現可能な分子を絞り込んでいくということは実際に行われています。コンピュータが10万個から100個まで絞り、そこからは人間がセレクトするという役割分担です。

ーー研究アイデアを出すところにも、ひと工夫必要になりそうですね。

そこに関しては、メンバー構成が重要です。私は常に、いかに自分より優秀な変人を集めるかということを意識しています(笑)。現在は、半分が化学者、半分が物理学者なのですが、40%は外国人ですし、物理のなかでもコンピュータ好きの人を積極的にメンバーにいれています。私ができないことを得意とするメンバーを集めて、多種多様な相互作用を生み出していくことによって、私が数式を眺めてTADFの着想を得たようなことを、組織的に実行していけるのではないかと思います。

ーーもし今、安達先生が大学院生のころに戻れたとすると、何を研究されますか?

新しい研究テーマを探索することに時間を割くと思います。今振り返ると、大学院生って、研究をするのに理想的な状況だなと思います。成果が出なくても頑張れば卒業できますし、何より研究に対する先入観がないというのは大きな強みです。私が学生さんに、このアイデアは実現できるよ! と言うと、できるかどうかの先入観を持たずに進めてくれて、実際にできてしまうという成功パターンもあったりしますからね。本当の研究の醍醐味って、研究テーマを見つけることにあると思うんですよ。研究テーマを見つけることが研究で、それ以降は作業なんです。

ーー安達先生が研究者としてこれから実現したいことについて教えてください。

現在は、有機ELの次を担うデバイスを作っています。ようやく光が見えてきたかなという段階ですが、本当にエキサイティングです。1〜2年後には突破口を開けると良いなと思っています。その後は、脳や生体の複雑な機能を有機物で模倣して、その理解を深めていけるような「バイオエレクトロニクス」の分野を目指していくことが大きな方向性ではないかと考えているので、その一角に貢献できるような研究を今後とも進めていきたいと思います。

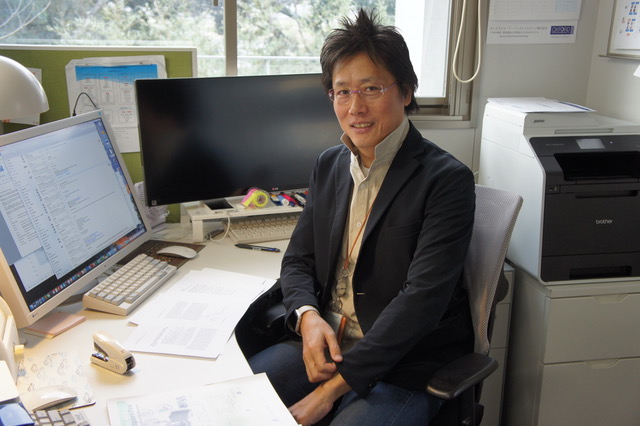

研究者プロフィール:安達千波矢教授

1991年九州大学大学院博士課修了。工学博士。(株)リコー、信州大学、米国プリンストン大学、千歳科学技術大学を経て、2005年九州大学に教授として戻る。2010年より現職。趣味はジョギング、読書、テニス、旅行、英語、車など。大学の使命は”Zero to One”の研究に取り組むこと。これを信念に福岡に世界中から優秀な研究者を集積し、基礎研究から実用化開発までの研究開発拠点の形成を目指している。

この記事を書いた人

- アカデミスト株式会社代表取締役。2013年3月に首都大学東京博士後期課程を単位取得退学。研究アイデアや魅力を共有することで、資金や人材、情報を集め、研究が発展する世界観を実現するために、2014年4月に日本初の学術系クラウドファンディングサイト「academist」をリリースした。大学院時代は、原子核理論研究室に在籍して、極低温原子気体を用いた量子多体問題の研究に取り組んだ。