陽子の中の構造を反クォークの存在量から探る – 実験で明らかになったフレーバー対称性の大きな破れ

陽子の中身はクォーク・反クォーク・グルーオンの複合体

陽子はこの世界の物質の元となっている基本的な粒子です。ふだん陽子そのものを意識する機会は少ないですが、たとえば水の分子(H2O)は水素の原子と酸素の原子からできています。水素の原子核は陽子そのもので、酸素の原子核は陽子8個+中性子8個です。他の原子核もおよそ同数の陽子と中性子なので、我々の体重の約半分は陽子の重さだといえます。

日常生活や化学反応などのエネルギーが低い状態では陽子は壊れたり変形したりしないので、単一の粒子として扱えます。しかし陽子は「素粒子」ではなく、より微細な粒子の複合体であることが現在ではわかっています。

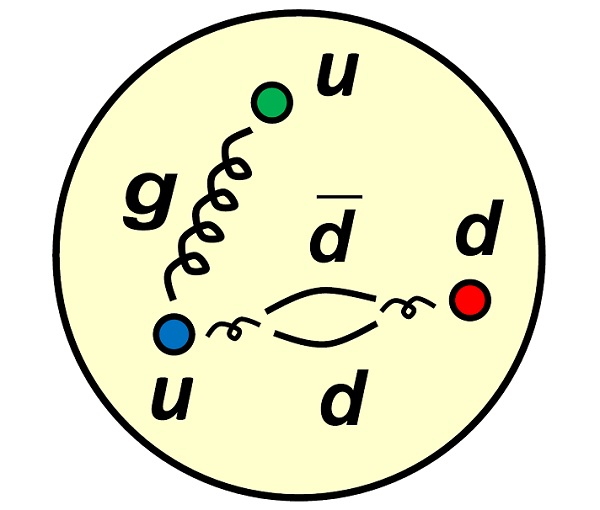

この微細な粒子は「クォーク」と呼ばれており、6つの種類(フレーバー)が存在します。陽子は2個のアップクォークと1個のダウンクォークが組み合わさったものであり、「強い力」で結合されています。グルーオンと呼ばれる粒子の放射により伝わるこの力は、「電磁気力」「弱い力」「重力」と並んで自然界に存在する4種の基本相互作用のひとつです。

クォークからグルーオンが放射された際に、そのグルーオンはクォークと反クォークのペアに変化すること(= 粒子・反粒子1の対生成)ができ、短時間で対消滅を起こしてグルーオンに戻ります。

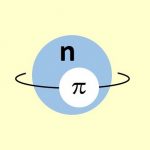

以上の過程を簡潔に描くと下図のようになります。陽子という粒子の内部には反クォークという反粒子が存在し、陽子の一部は反物質でできているというおもしろい状態になっています。

陽子の質量や半径といった外側から見える全体的な性質は精密に測定されています。たとえば質量の測定値は1.6726219237×10-27 kg と11桁の精度です。しかし、陽子の中にあるクォークの質量を足しても、実はその1 %にしかなりません。残る99 %の質量はクォークなどが持つエネルギーであると考えられており、この量のエネルギーが生じる機構を解明することは研究課題のひとつになっています。

陽子の中のフレーバー対称性の破れ

陽子には質量以外にも多くの謎があります。ここで紹介する研究は、陽子の中の「反粒子」に着目して、そのフレーバーを手がかりに陽子の構造と陽子の中での力学を解明しようとするものです。

陽子の中では強い力によってクォーク・反クォークの対が生み出されています。強い力には、アップ・ダウン等のフレーバー(種類)によらずすべてのクォークに同じ様にはたらくという性質があります。この性質を「フレーバー対称性」と呼びます。フレーバー対称性は強い力の理論の大前提のひとつです。この性質に基づけば、対生成によって反アップクォークと反ダウンクォークが生成される量は等しくなるはずです。

反アップクォークと反ダウンクォークの存在量が本当に等しいのかを明らかにするため、1991年にNMC実験が行われました。予想を裏切り、反ダウンクォークの方が反アップクォークよりも多く存在すること、つまり陽子の中で反クォークのフレーバー対称性が破れていることが明らかになりました。これは陽子の中の反アップクォークと反ダウンクォークの総量についての対称性の破れの発見です。これを受けて、フレーバー対称性の破れを生み出すさまざまな機構(モデル)が提唱されました。

クォークや反クォークは、陽子の中で大小さまざまな運動量を持っています。NMC 実験で測定されたのは、すべての運動量について合計した反アップクォークと反ダウンクォークの総量です。理論モデルは、総量だけでなく反アップクォークと反ダウンクォークの存在比が反クォークの運動量によってどう変化するのかも予想しています。

最近の研究では、フレーバー対称性を反クォークの運動量ごとに測定しています。2000年ごろには、NuSea実験などにより0.35以下の運動量の領域でフレーバー対称性の結果が得られました。ここで0.35とは、反クォークの運動量が陽子全体の運動量の35 %であるという意味です。このように、反クォークの運動量は、陽子の運動量2に対する割合として0から1のあいだの数値で表現します。

測定の結果、反クォークの運動量が0.35以下の領域では、運動量によってフレーバー対称性の破れの大きさが異なるという実験データが示されました。では、0.35以上の運動量の領域ではどうなっているのでしょうか?

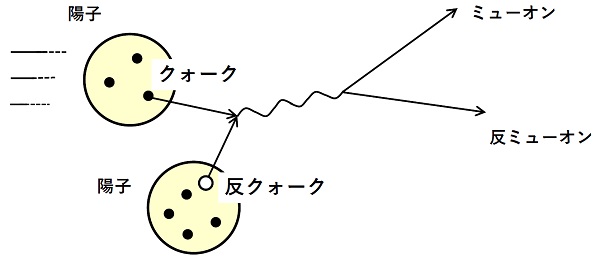

陽子と陽子を衝突させて反クォークの存在量を測定する

クォークや反クォークは、陽子内に強く閉じ込められているので、取り出して直接数えることはできません。その代わりにドレル・ヤン反応を利用します。ドレル・ヤン反応とは、陽子と陽子を衝突させることにより、下図に示したように陽子の中のクォークと、もう一方の陽子(または重陽子3)の中の反クォークが対消滅して、ミューオン4と反ミューオンの対を生成する反応です。ミューオン・反ミューオン対を捉えることで、陽子内部の反クォークを間接的に数えます。

ドレル・ヤン反応を起こすためには、陽子が壊れるほどの高いエネルギーで陽子同士を衝突させる必要があります。そのために、光の99.997 %の速度まで加速した陽子(陽子ビーム)を利用します。

反アップクォークと反ダウンクォークの存在量の比の決定には、陽子ビームと液体水素、陽子ビームと液体重水素によるドレル・ヤン反応数の比を測定します。反クォークの存在量の比は\(\bar{d}/\bar{u}\)で表されます。\(\bar{d}/\bar{u}\)が1であれば反アップクォークと反ダウンクォークの陽子の中での存在量が等しい、すなわちフレーバー対称であることを意味します。

SeaQuest実験でフレーバー対称性を検証

SeaQuest実験は、アメリカ合衆国のフェルミ国立加速器研究所(FNAL)において実施された日本・アメリカ合衆国・台湾の研究者の国際共同実験です。日本からは東京工業大学、山形大学、理化学研究所、高エネルギー加速器研究機構の研究者が参加しています。

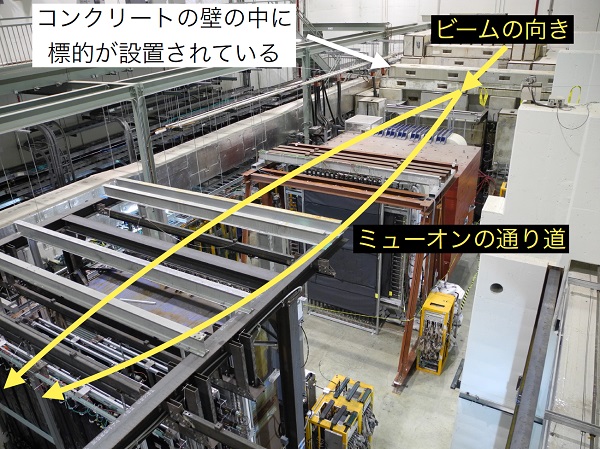

下図はSeaQuest実験装置です。面積が5 × 5 m程度の検出器を30 mの距離に渡って複数配置し、ドレル・ヤン反応から生じるミューオン対が通過する位置を決定します。各ミューオンが通過した位置を100 μmの精度で測定でき、ドレル・ヤン反応のエネルギーや運動量を充分な精度で決定できます。

日本グループは、3.2 m × 1.7 mもの大きさの検出器を2つ製作し、実験装置に組み込みました。ひとつは日本で製作して空輸し、もう一方はFNALにて手作業で組み上げました。これらの検出器は、およそ2年間の製作期間を経て、延べ5年にわたる実験期間を通じ安定に動作し、SeaQuest実験のデータ収集を支えてきました。性能評価も我々日本グループが行い、正確にミューオン対を測定できていることを確認しました。

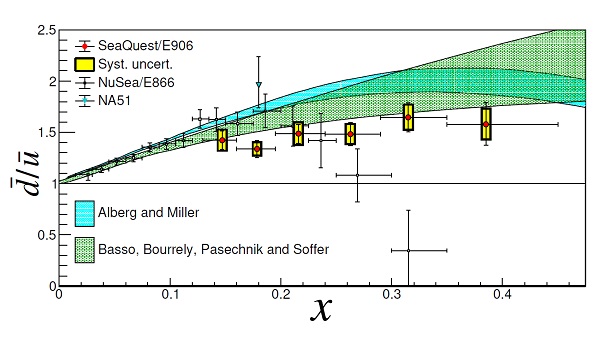

SeaQuest実験の結果を下図に示します。SeaQuest実験は反クォークの運動量の大きい領域(0.13から0.45まで)で以前の実験よりも測定精度を上げて\(\bar{d}/\bar{u}\)を測定しました。その結果、運動量が大きい領域では反ダウンクォークが反アップクォークより50 %も多く存在しており、全測定領域において反クォークのフレーバー対称性が大きく破れていることがわかりました。大きい運動量の領域においてもフレーバー対称性を大きく破る何らかの仕組みがあることを示したのです。

中間子雲モデル(水色の帯)、統計モデル(緑色の帯)による予想値も示した。横軸は、陽子運動量に対する反クォーク運動量の比。

測定結果の解釈と今後の展望

精度の高いデータに欠けていた大きな運動量の領域で、新たにSeaQuest実験が反アップクォークと反ダウンクォークの存在量の比(\(\bar{d}/\bar{u}\))の結果を得ました。本実験によって、幅広い運動量の領域におけるフレーバー対称性の破れが明らかとなりました。理論的なモデルとしては、中間子雲モデルや統計モデルが本実験の結果が出る前に提唱されています。それらのモデルによる計算値は、本実験の結果と定性的に一致しています。

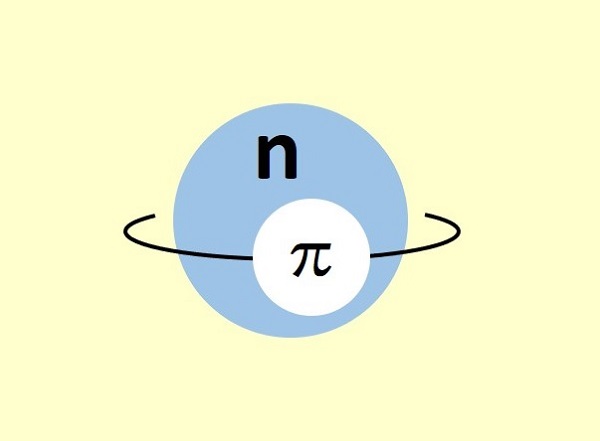

陽子は一時的に中間子を放出し中性子に姿を変え、その後中間子を吸収し再び陽子に戻ることができます。「中間子雲モデル」では、下図のように中間子が雲のように中性子を覆う状態として陽子を捉えます。中間子は1個の反クォークと1個のクォークが組み合わさった粒子です。陽子の場合は反ダウンクォークを持つ中間子の方が反アップクォークを持つ中間子よりも生じやすいため、フレーバー対称性が破れます。

実験結果から、統計モデルの計算結果もSeaQuest実験の結果に近いことがわかります。どちらのモデルがより現実に即しているか、あるいはこれ以外に最適なモデルがあるかは今後の検討課題です。

SeaQuest実験以外にも、陽子構造の研究を目的とした実験は国内外で行われています。我々は現在、SeaQuest実験の後継にあたるSpinQuest実験を行うべく、FNALにて実験装置の準備を進めています。これらの実験や理論的な検証を統合することにより、陽子の構造を明らかにすることを目指しています。

脚注

1. 反粒子: ある通常の粒子に対して、同じ質量や逆符号の電荷などの性質を持つ粒子。

2. 陽子の内部を探るためには、陽子を加速させて散乱させる必要があるので、陽子は必ず(相対的に)運動していることになる。

3. 重陽子:陽子1個と中性子1個からなる原子核。

4. ミューオン: 質量がおよそ200倍重い電子のような素粒子。

参考文献

Dove, J., Kerns, B., McClellan, R.E. et al. The asymmetry of antimatter in the proton. Nature 590, 561–565 (2021). https://doi.org/10.1038/s41586-021-03282-z

この記事を書いた人

-

中野 健一

1980年、広島県生まれ。2008年、東京工業大学 大学院 理工学研究科 基礎物理学専攻 博士課程を修了。理学博士。理化学研究所 協力研究員、東京工業大学 助教を経て、2021年4月より米国バージニア大学 リサーチ・サイエンティスト。陽子のクォーク・反クォーク・グルーオン構造に興味を持ち、主に米国の実験施設で研究を行なってきた。現在は FNAL 近辺に住み、本記事の末尾で触れた SpinQuest 実験の準備に取り組んでいる。

永井 慧

ロスアラモス国立研究所 高エネルギー原子核物理グループ ポスドク研究員。2017年、東京工業大学 大学院 理工学研究科 基礎物理学専攻 博士課程修了。博士(理学)。台湾中央研究院ポスドク研究員を経て、2020年より現職。専門は核子構造。主に米国FNALで実験を行うほか、日本のJ-PARCで計画進行中の核子構造の実験にも携わってきた。2021年現在は米国FNALにて、SpinQuest実験の準備に取り組んでいる。米国EIC計画への参加も検討している。