【連載:数理生物学の生命観 #6】「モデリング」で芸術と科学を再融合する

【連載:数理生物学の生命観】

#1 研究者と芸術家の共通点を探る

#2 花をモデルにしたグラフィック作品を制作する芸術家の視点から

#3 生命を扱うアーティストが提示する「感得者を含むモデル」の可能性

#4 現象と数理モデルの双方向性がもたらす美しさ

#5 生命システムの数理 – 現象の背後にある普遍性を目指して

#6 「モデリング」で芸術と科学を再融合する

本連載では、2019年9月に行われたシンポジウム「数理生物学の生命観」における4名の登壇者に、各自の取り組みとそこから見えてくる芸術と科学の関係性について紹介していただきました。

本記事では、4名の講演の要点を整理し、これまでの内容をまとめたいと思います。それぞれの視点を比較していくなかで、「モデル」というキーワードから今後のひとつの方向性が見えてきました。

芸術と科学の生命観

今回のシンポジウム開催の狙いのひとつは生命観という共通項を通して一見すると対極にあると感じられる芸術と科学の関係性を見直すことでした。美術作家と科学者それぞれがいかに生命を捉え、理解し、作品や論文へ昇華させているかについて興味深いお話を伺うことができたと感じています。加えてその具体的な営みの背後にあるそれぞれの行動原理についても話していただきました。これらの材料を元に芸術と科学を人間の営みという広い視点からもう少し考えてみたいと思います。

ここで登壇者4人の話の要点を整理してみましょう。まずは科学者の2人のお話について考えていきたいと思います。

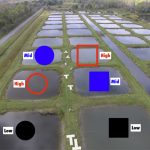

山道さんは実験池というフィールドで観察データを取得し、その結果に基づいて理論を構築するための数理モデルを作っていました。さらにそのモデルから得られた予測に基づいて新たな実験を行うという、実験と理論を行き来する研究のプロセスについて話していただきました。

このプロセスでは、数理モデルはいわば複雑な現象を素描し、一種の「見取り図」を与えることで世界の理解に対する補助線を引きます。そしてこの「素描技術」はかつての自由なありようから次第に専門化・精緻化し、科学的な知識が要求する洗練を身に着けてきたのではないかとのことでした。

畠山さんには研究のプロセスで生み出される数理モデルから得られる普遍性についてお話しいただきました。数理モデルは数式で表現されるため、もともと説明しようと考えていた現象と切り離すことができます。そして数理モデルを数式そのものの性質という観点で捉え直すことができます。一見まったく異なる理由で生じているように見えていた現象を数理モデル化すると、実は同じ形の数式で表現できることがわかり、それらの現象の背後には共通の仕組みがあることが明らかになることがあります。

このような複数の現象をまとめて説明できる数理モデルは現象の普遍的な性質を捉えていると考えることができます。数理モデルは現象の説明と予言を行うと同時に現象の普遍性を記述できるものだということです。生物を対象とした数理モデルにより見出された普遍性は生命現象の根幹を捉えていると考えることができ、我々の「生命観」の形成に少なからず影響を与えています。

続いて美術作家の2人のお話について考えていきたいと思います。

村山さんには、作品を生み出す過程を詳しく話していただきました。ボタニカルダイアグラムの制作過程で、村山さんはたくさんの植物の個体を観察することから始め、それらを持ち帰って解剖し内部構造を含めて形状の特徴を掴んできます。多くの個体を観察することで形状にばらつきがあることに気づきながらも、自分のなかに植物の一般的な形を思い描いていきます。

この作品制作過程は個々の植物を観察することによって、植物の一般的・普遍的な形というモデルを作っていると捉え直すことができます。この作業は数理モデルによって現象の普遍的な性質を抽出する作業に似ています。

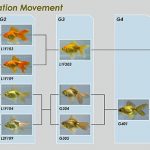

石橋さんには制作にあたって対象である生物をどのように捉えているかに重きをおいてお話いただきました。『金魚解放運動』では人為的な進化の産物である金魚を逆品種改良して祖先のフナに戻すことで、ヒトの遺伝子操作が可能となってきた現代における倫理観、生命観の変遷を問うことが狙いでした。また、自然科学ではすでに棄却された、18世紀の鉱物も動植物と同じ生命体の一種として捉える生命観に着目した『Revital HgS』という作品をご紹介いただきました。

これらの作品から浮き彫りになることは、生命観とは私たち人間の現象の捉え方であり、それは時代において変わりうるということです。科学の世界では研究結果の蓄積として当たり前のように正しいとされる生命観が提示されますが、芸術は一歩引いた目線で「複数のありうる生命観」や「生命観の時間的変遷」についての注意を向けることができます。

このように一見すると対極に感じられる美術作家と科学者も、作品や論文を生み出す過程で対象となる生命現象を普遍化したり、粗視化したり、抽象化することによってその本質に近づこうとする点で共通しています。そしてこれらの営みは当人の専門知識や常識、営みそのものの歴史などから決して独立ではありません。

数学によって生命を理解しようとする数理生物学もまた、数式によって生命現象の縮図を制作(=モデリング)する際には「研究の文脈」や「検証実験との整合性」といったクライテリアに即した生命観に基づいているのではないでしょうか。その生命観こそは「個人の生い立ち」や「社会のありよう」に反響している生命性にかたちを与え(=モデリング)ようとする芸術家の「感性」に似たものかもしれません。

モデリングを用いた世界認識という観点からの芸術と科学の再融合

ここで、関心の対象を「ありのまま」ではなく心象化あるいは概念化して表現することを改めて「モデリング」と呼ぶことにしましょう。芸術作家と科学者の営みには共通して「モデリング」のプロセスがあります。モデリングは複雑な仕組みや抽象的な事柄に対して直感的な理解や促します。この「モデリング」による現象の理解という観点から、科学や芸術の営みを世界を認識するための総合的な枠組みとして捉え直すことはできないでしょうか。

繰り返し述べてきたように、美術作家も科学者も対象となる現象の一部を捨象し自分の価値観を念頭に「モデリング」を行う点は共通する部分だといえるでしょう。科学の場合にはその価値観は長年の科学的知見の積み重ねによって形作られてきました。

かつては科学と芸術(そして哲学)は互いによく似た、場合によっては区別できない総合的な知の連環の一部であったと聞いたことがあります。しかしながら、科学と芸術は長い時間のなかでお互いの機能を分化させていきました。

科学はその知識の蓄積とその体系化において、社会を動かす力となっていきました。この知識の体系化には多大な労力を伴い、先行研究との論理整合性を確認し、結果は万人に再現可能な様式で示す必要があります。またその知識は本当に物事の勘所を捉えているか、それは本当に必要十分な説明になっているかを多くの時間をかけて検証する必要があります。そのため科学的な知識は既知の知識体系から少しずつ知識を拡張していく手続きをとることになります。

一方、芸術は人間や社会のありようを伝えていくという上で極めて自由度の高い表現様式です。科学のような厳密な手続き的制約は基本的にはありません。一方で、ナイーブな意味での心地よさやテクニカルな手法の熟練を超えた、美術史における位置づけや社会的なメッセージ性が求められることもあります。このように要請に応じて分化してしまった科学と芸術を「モデリング」という共通項を意識しながら見渡すことは、それぞれの営みありようを考えるうえで重要になるのかもしれません。

この記事を書いた人

-

切江志龍

東京大学農学生命科学研究科博士課程在籍。主に植物フェノタイピングと形態モデリングの研究を行っています。生物・生命にまつわる芸術や文化史にも興味を持ち、修士課程からは画家モネの描いたスイレンの園芸史について調査しています。

堀部和也

大阪大学大学院理学研究科博士課程。主に大脳皮質の形づくりについてコンピュータシミュレーションを用いた研究を行っている。仮想生物の進化をコンピュータ上で再現し、生まれてくる新奇な個体の観察が日課。生物・生命の理論モデルからそれらを対象とする芸術にも関心を持ち、ハッカソンで出会ったアーティストと一緒に制作を行っている。

この投稿者の最近の記事

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #6】「モデリング」で芸術と科学を再融合する

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #6】「モデリング」で芸術と科学を再融合する 研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #5】生命システムの数理 – 現象の背後にある普遍性を目指して

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #5】生命システムの数理 – 現象の背後にある普遍性を目指して 研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #4】現象と数理モデルの双方向性がもたらす美しさ

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #4】現象と数理モデルの双方向性がもたらす美しさ 研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #3】生命を扱うアーティストが提示する「感得者を含むモデル」の可能性

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #3】生命を扱うアーティストが提示する「感得者を含むモデル」の可能性