【連載:数理生物学の生命観 #3】生命を扱うアーティストが提示する「感得者を含むモデル」の可能性

【連載:数理生物学の生命観】

#1 研究者と芸術家の共通点を探る

#2 花をモデルにしたグラフィック作品を制作する芸術家の視点から

#3 生命を扱うアーティストが提示する「感得者を含むモデル」の可能性

#4 現象と数理モデルの双方向性がもたらす美しさ

#5 生命システムの数理 – 現象の背後にある普遍性を目指して

#6 「モデリング」で芸術と科学を再融合する

2019年9月に数理生物学会が開催したシンポジウム「数理生物学の生命観」にご登壇いただいた石橋友也氏は、多彩な材料やアプローチを組み合わせ作品制作を行なうアーティストです。生命科学のバックグラウンドをもつ異色のアーティストでもあり、大学院在学時より生命観やバイオテクノロジのありようをテーマとした作品を制作してきました。

本記事ではこれまでに制作した作品のコンセプトを紹介し、「感得者を含むモデル」の可能性についてご紹介いただきました。

生命を扱うアート

生物学、実験生物学を導入したアート作品がこの5年ほど世界的にブームです。これらの作品はバイオアートと呼ばれることがあります。私は生命と言語を主なモチーフとして、多様なメディアや手法を用いて、科学のなかの美学、表現のなかの科学という入れ子構造をテーマに表現活動を行っています。

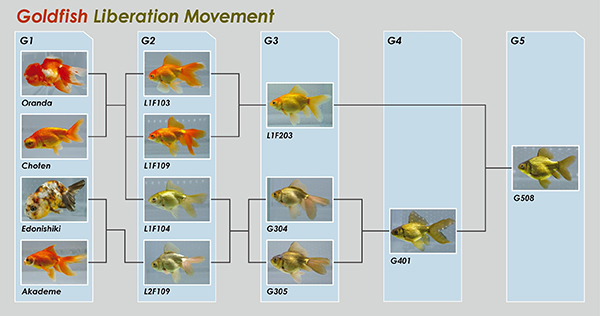

下図が私の修士課程での研究兼制作の成果物「金魚解放運動」のキービジュアルになります。

金魚の祖先をご存じでしょうか。実は野生のフナで、1700年間の品種改良を経て現在の姿があります。金魚は愛玩を目的として品種改良し続けられた生物であるため、もはや自然環境下では生きられない生物です。この作品は、その金魚を逆品種改良して祖先のフナの姿の形に戻していくものです。

テーマとして金魚を選んだのは、人間や自然の関係性を問う、文化的モデル生物としてとらえたためです。自分の子どもの瞳の色を、遺伝操作で変えられるような時代の生命操作の倫理性や歴史性というものを、金魚をモチーフに説くことを狙いとしています。

約7年間に渡り交配実験を行っており、最初の4匹を東京大学の前の金魚の卸問屋である「金魚坂」で買ってきました。これらを次々と雑種交配して、祖先的な姿に戻していきました。作品としては主に映像ドキュメンテーションとして美術館やギャラリーで展示することが多いです。

金魚という生きもの

たとえば、下記に示すのは水泡眼という種類の金魚で、初めて見た人の多くがその見た目に驚きます。金魚はイヌや米と違い、完全に愛玩を目的とした品種改良のため、もはや自然環境下で生きていける形ではありません。そもそも目立つので捕食者に捕らえられてしまいますし、泳ぎも下手です。

そのような金魚の野性を回復するための動物愛護活動「金魚解放運動」という設定で、この実験をしています。品種改良の基本は似た突然変異の個体を寄せ集め、単一の家系を作ることです。金魚は通常、市場に出回るまでに幾度もの選別を行い、多いときにはそのほとんどが品質管理の過程で捨てられます。店頭に並ぶ金魚はその選抜をくぐり抜けたエリートたちです。

「金魚解放運動」では作出時とは逆方向に次々と雑種交配を行っていきます。そのなかで生まれる不正魚と呼ばれる形の汚い金魚は通常であれば養殖業者によって人為的に取り除かれますが、それを逆にすくい取っていきます。展示の方法としては、水槽を使ったインスタレーション、あるいは父、母、子という品種改良とのアナロジーで、3つのディスプレイを家系図に見立て交配結果を見せるドキュメンテーションをしています。

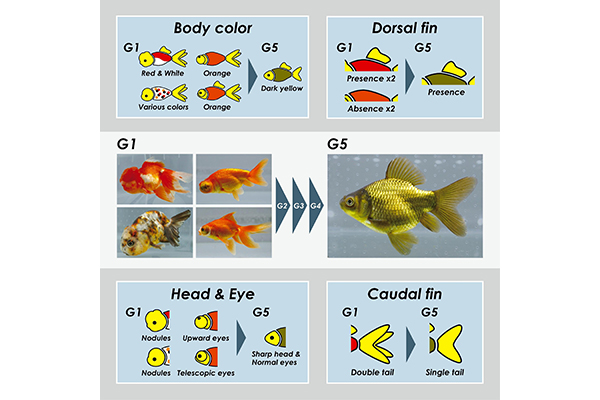

上記は初代と5代目の比較です。カラフルだった体表が暗色になり、出目と頭のコブがなくなり、スリムな形状の頭の個体が出てきます。頭だけでなく尾の形状にも変化が見られます。親世代では上から見るとチョウのようにヒラヒラとした美しい二対の尾びれを持ちますが、5代経つと普通の一対のフナ型の尾の個体が生まれてきています。

サイエンスというテーマ

より古典的な美術の方法で、生物、生命や生物学に迫るような作品も作っています。特に興味があるのが実験室や実験器具の美学です。生物学の実験室はマイクロピペットや遠心分離機といった洗練されたデザインの実験器具で満たされています。機能を果たすためにデザインが洗練されている側面がある一方で、生命への希求性や探求性が、ある種の呪術的な側面を持っていて、デザインに影響を及ぼしているのではないかという自分なりの仮説があるため、洗練されたデザインのマイクロピペットなどに興味を持っています。

その興味に基づいて作ったのが、「Revital HgS」という実験室内短編SF映像です。この作品は辰砂(硫化水銀HgS)という鉱物を利用しています。生物学の源流のひとつでもある錬金術で、原材料として頻繁に使われていた素材です。この辰砂に対して、現代の生物学実験室でDNA解析などの生物学的な実験を行うという筋書きの映像でした。当然、何の有意義な結果も期待できないはずにも関わらず、実験試料に異物が混ざるといった初歩的なミスを経て、さも辰砂に生命が宿っているという誤った実験結果が得られてしまうストーリーを描きました。

18世紀までは鉱物も動植物と同じく、生命体の一種として捉える生命観が存在していました。そこで鉱物や錬金術といったモチーフを、現代の生物学の実験室に置くという転倒した状況をつくり出すことによって、「現代科学が定義する生命とは何か」、「現代科学が定義する生命は、それほど確からしいものなのだろうか」という問いを投げることを意図しました。

上述した表現活動のモチベーションは、教科書や論文からはみ出る、科学的ワンダーの探究です。学部時代には、本来ワンダーに満ちているはずの生物学の授業がつまらないと思うことが多くありました。むしろ先生たちに対して、ある種の怒りに近い感情がその当時はあったと思います。教科書をなぞるだけの授業が多く、「なぜ生命の神秘に触れているのに、人の心を一番ザワザワする部分を巧妙に避けて授業をしているんだろう」というモヤモヤ感がありました(もちろん熱心に語ってくれる先生もいましたが)。

科学の記述、特に科学論文というものは、再現性に重きを置いた記述フォーマットです。それとトレードオフで、なぜその発見が人の心を動かすのかということについては言及できなくなっている構造があると思います。

高校3年生のときに進路を選んだ僕は、恐らくそのザワザワとかドキドキのほうにこそ、関心があったのではないかと思います。そんなモヤモヤ期に、生物学を導入した表現の世界を知って、「ああもしかしたら、こっちのほうが僕の興味のあることを、ド直球で扱えるんじゃないか」と思ったのをきっかけに、こうした活動を始めました。

アートだからこそ見えてくる生命の側面

生命の理解という点での表現することの意義、あるいはバイオアートのような生物学を使ったアートは、科学者から見ても発見があるものなのかということについては確信がありません。

これは早稲田大学の岩崎秀雄教授の論を借りてきたものですが、生命のなかで物質的な基盤に基づく「生物」を取り出して、それを定性、定量的に研究するのが生物学です。ただし、より日常のスケールで捉えると、生物および生命体を感得、観測する者がいて、そのあいだに立ち現れる関係性が「生命」、という見方ができるのではないかと思います。アートや美術に関していえば、作品と鑑賞者がいて、鑑賞者がその作品と接することで、立ち現れる関係性が「芸術」や「アート」と呼ばれるものなのではないかという見方は一般的なものです。

一方で、美術鑑賞を数理モデル化するという研究も最近行われています。これは美的な体験、たとえば美術鑑賞を、カテゴリー論(圏論:現代数学の一分野)を使って数理モデル化するという研究があります。これは多摩美術大学の久保田晃弘教授と、名古屋大学の美学者である秋庭史典准教授らが取り組んでいる研究です。美的な対象があり、それを感得する観測者がこのモデルのなかには含まれています。

これらを踏まえて考えると、生物や生命を観測する科学者や人間を含む生命のモデルや、観測者(鑑賞者)を前提としたフォーマットである美術(アート)だからこそ見えてくる生命の側面というのもあるのではないでしょうか。

この記事を書いた人

-

切江志龍

東京大学農学生命科学研究科博士課程在籍。主に植物フェノタイピングと形態モデリングの研究を行っています。生物・生命にまつわる芸術や文化史にも興味を持ち、修士課程からは画家モネの描いたスイレンの園芸史について調査しています。

堀部和也

大阪大学大学院理学研究科博士課程。主に大脳皮質の形づくりについてコンピュータシミュレーションを用いた研究を行っている。仮想生物の進化をコンピュータ上で再現し、生まれてくる新奇な個体の観察が日課。生物・生命の理論モデルからそれらを対象とする芸術にも関心を持ち、ハッカソンで出会ったアーティストと一緒に制作を行っている。

この投稿者の最近の記事

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #6】「モデリング」で芸術と科学を再融合する

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #6】「モデリング」で芸術と科学を再融合する 研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #5】生命システムの数理 – 現象の背後にある普遍性を目指して

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #5】生命システムの数理 – 現象の背後にある普遍性を目指して 研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #4】現象と数理モデルの双方向性がもたらす美しさ

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #4】現象と数理モデルの双方向性がもたらす美しさ 研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #3】生命を扱うアーティストが提示する「感得者を含むモデル」の可能性

研究成果2020年10月19日【連載:数理生物学の生命観 #3】生命を扱うアーティストが提示する「感得者を含むモデル」の可能性