ニホンザルのiPS細胞の製作に成功! – 「霊長類学」の新たな可能性

ニホンザルと霊長類学

さまざまな童話にも登場するように、私たち日本人にとってニホンザルは古くから身近にいる、馴染みのある存在です。そのため、私たちはニホンザルが「一番普通のサル」という印象をもちますが、実はニホンザルは日本に固有のサルで、ヒトを除けば世界最北端に生息する霊長類です。このことから、ニホンザルは海外では「スノーモンキー」ともよばれ、冬場に温泉に浸かる光景は有名です。

ニホンザルに近縁なサルとしては、アジアに広く生息するカニクイザルやアカゲザルがあげられますが、ニホンザルは温厚で我慢強い、器用で学習能力が高い、四季に対応した繁殖様式をもつなど、ユニークな特徴をもっています。およそ60年にわたる野外観察を基盤としたニホンザルの行動・社会・生態の研究は、「霊長類学」という学問分野を体系づけ、日本から世界に発信していくこととなりました。一方、実験室においても、ニホンザルの高度な認知・運動機能は研究者の関心を集め、脳神経科学の発展に寄与してきました。

このように、ニホンザルは野外と実験室の両方でさまざまな研究を牽引してきましたが、「ニホンザルの特徴がどのように形成されるのか」という問いに対しては、発生生物学的な理解や分子メカニズムの解明が追い付いていません。その原因となっていたのが、ニホンザルの「胎児期の発生過程の継時的な解析」や「遺伝子改変」といった侵襲的(外科的)な実験に対する倫理的・技術的制限や、個体を代替しうる簡便かつ適切な培養細胞ツールがない、といった壁でした。

これらの課題を解決する新たなアプローチとして、私たちはiPS細胞技術に着目しました。iPS細胞技術の利点を簡単にまとめると、1)小さな組織片からでも比較的簡単に作製することができる、2)自己複製によって半永久的に増殖し、凍結保存も可能、3)個体をつくるすべての細胞に分化し、特定の発生現象を培養下で再現することが可能、4)遺伝子改変実験によって遺伝子の機能を調べることが可能、の4つがあげられます。

ニホンザルのiPS細胞を作製すれば、ニホンザルの個体そのものを用いることなく、胎児発生のプロセスや遺伝子機能解析などの研究に取り組むことができると考えられます。そこで、私たちはヒトやマウスのiPS細胞のノウハウにもとづき、ニホンザルのiPS細胞を作製することにしました。

ニホンザルのiPS細胞の作製(表側のストーリー)

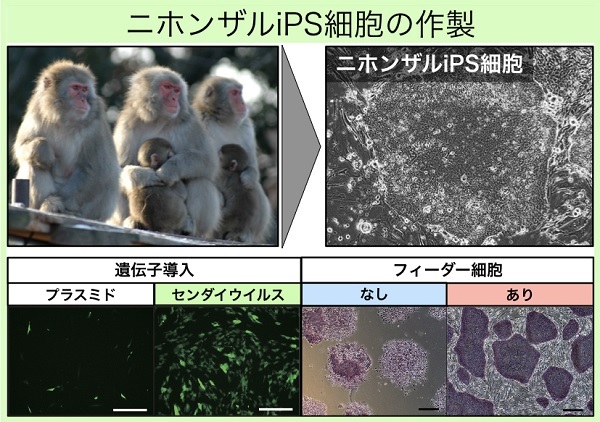

私たちが所属する京都大学霊長類研究所では、13種約1200頭の霊長類を飼育しており、ニホンザルは800頭近くいます。ニホンザルiPS細胞の作製にあたって、当研究所のニホンザル(生後6日齢の新生児と21歳の成体)の耳の皮膚から培養した線維芽細胞を用いました。

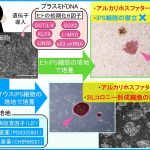

また、細胞を初期化する因子としては、プラスミドまたはセンダイウイルスをベクターとした、ヒト由来の遺伝子セットを使用しました。ヒトやマウスと比較して、ニホンザルの細胞は遺伝子導入の効率が非常に悪く、プラスミドはほとんど導入することができませんでしたが、センダイウイルスを利用すると効率よく遺伝子を導入することができました。一方、細胞を培養するための培地に関しても、基本的にはヒトiPS細胞用に市販されているものが利用可能でした。

こうして作製したニホンザルのiPS細胞は、ヒトiPS細胞に類似した形態や遺伝子発現を示しましたが、ヒトiPS細胞とは異なり「フィーダー細胞」とよばれる培養をサポートする細胞と一緒に培養しなければ未分化な状態を維持できませんでした。このように、ニホンザルiPS細胞は概してヒトiPS細胞と類似しているものの、作製方法や細胞特性は完全に同一なわけではなく、ニホンザル細胞の性質に合わせて培養条件を調節することが必要でした。

(下段左)ニホンザルの細胞への遺伝子導入効率。プラスミドでは低いが、センダイウイルスは高い。緑色の細胞:蛍光タンパク質の遺伝子が導入された細胞。

(下段右)ニホンザルiPS細胞を未分化な状態で維持するためには、フィーダー細胞が必要。赤色の細胞:化学染色した未分化なiPS細胞。

ニホンザルiPS細胞を脳神経科学の研究ツールとして利用するためには、培養下で神経発生を再現できることが重要です。そこで、初期神経発生を促す2種類の化合物(ドルソモルフィン、SB431542)を用いて、iPS細胞から神経幹細胞を選択的に分化誘導する実験(ダイレクト・ニューロスフェア形成法)を行いました。

その結果、培養開始1週間でニホンザルiPS細胞から神経幹細胞へと分化誘導することができ、そこからさらに2週間培養することによってニューロンにも効率的に分化させることができました。このことから、ニホンザルiPS細胞は脳神経発生を研究するための簡便な実験系を提供できると考えられます。

ニホンザルのiPS細胞の作製(裏側のストーリー)

このパートは余談です。私たちがニホンザルiPS細胞の論文を発表したのは2018年ですが、ニホンザルiPS細胞の作製に最初に着手したのは2013年のことになります。当初は「すぐに樹立できるだろう」と楽観的に構えていたのですが、ニホンザルiPS細胞の誘導に成功したのが3年後、安定して維持できるようになったのがさらに1年後でした。

なぜこれだけの時間がかかったのか。その一番大きな要因となったのが、前述の「ニホンザルの細胞には遺伝子が非常に導入しにくい」ことでした。ヒトやチンパンジーでは、プラスミドを導入して簡単にiPS細胞を作製することができます。しかし、プラスミドをニホンザルの細胞に導入するために、エレクトロポレーションやヌクレオフェクション、リポフェクションといったさまざまな遺伝子導入方法を試しましたが、なぜかほとんど遺伝子が導入されませんでした。ニホンザルの細胞の遺伝子導入効率が低い理由は、今もわかりません。

ここで研究が一度行き詰るのですが、筆者(今村)の大学院の後輩である大貫茉里さん(ルートヴィッヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン研究員)からの一報が状況を動かしました。大貫さんも留学先のドイツにて霊長類iPS細胞の研究を立ち上げようと苦労しており、日本に一時帰国して条件検討したいと連絡がありました。そこで、共同研究で遺伝子導入や培養方法の再検証を行ったところ、ニホンザルの細胞にはセンダイウイルスを使えば効率よく遺伝子が導入できることが判明しました。これによって、ようやくニホンザルの細胞に初期化因子を導入することができるようになりました。

発表に時間を要したもうひとつの要因に、ニホンザルiPS細胞を安定に維持する方法がなかなか確定しなかったこともあげられます。私たちのような小さいグループがiPS細胞の研究に取り組むには、とにかく簡便な培養方法が必要です。そのため、調整の手間やロット差のあるフィーダー細胞はできるだけ使いたくありません。そこで、フィーダー細胞フリーでニホンザルiPS細胞を維持する培養方法を確立すべく、さまざまな細胞外マトリックスや増殖因子、化合物を用いて試行錯誤しましたが、どれも上手くいきませんでした。結局、フィーダー細胞を使えば維持できるという原点に立ち戻ることとなり、簡便さを求めた結果、大きく回り道をしてしまった感が否めません……。

ニホンザルiPS細胞のこれからの展開

「霊長類学」が日本で勃興したのはおよそ60年前で、それはニホンザルの研究から始まりました。それゆえ、ニホンザルの特性について野外と実験室の両方で多くの研究成果が蓄積されてきましたが、発生生物学や遺伝子機能の研究を深化させることは難しい状況にありました。

一方、iPS細胞といえば再生医療や創薬への応用が真っ先に思い描かれますが、iPS細胞の可能性は医療分野に限りません。くしくも「霊長類学」と「iPS細胞」はいずれも京都大学発の学問・技術ですが、この2つは非常に相性が良いです。

前述の通り、ニホンザルのiPS細胞を利用することで、個体を対象とした実験が難しい胎児発生や遺伝子改変などの研究を、細胞培養レベルで行うことができます。また、サルの飼育はコストが高く、個体が死亡するとその遺伝子資源も失われてしまいますが、iPS細胞を作製すれば、省スペースで、半永久的に、生きた状態でサルの遺伝子資源を保存することが可能です。今回作製したニホンザルiPS細胞は、野外調査や脳神経科学が明らかにしてきたニホンザルの特性について、遺伝子や細胞の視点からより掘り下げた研究をおこなうための強力なツールになると期待されます。

ニホンザルをモデルケースとして、今後はさまざまな霊長類のiPS細胞を用いた発生・進化研究が進むと考えられます。こうしたアプローチは、「ヒトらしさ」の分子基盤とその起源を探る「幹細胞人類進化学」という新たな学術コンセプトを生み出し、「ヒトとは何か」という問いに対して分子発生生物学的に研究ができるようになりました。

また、現在地球上に生息する霊長類のうち、60%の種において絶滅の恐れが危惧されています。こうした希少霊長類のiPS細胞を作製・バンク化することで、「冷凍動物園」として貴重な遺伝子資源を保存することも可能です。iPS細胞という異なる研究分野の技術を取り入れることで、21世紀型の新しい霊長類学や進化研究が切り拓かれようとしています。

参考文献

この記事を書いた人

-

今村公紀(写真左)

京都大学ヒト行動進化研究センター 助教、博士(医学)。富山県高岡市出身。金沢大学理学部、奈良先端科学技術大学院大学、京都大学大学院医学研究科、三菱化学生命科学研究所にて学生時代を過ごした後、滋賀医科大学 特任助教、慶應義塾大学医学部 特任助教、理化学研究所 客員研究員、京都大学霊長類研究所 助教を経て、2022年より現職。

仲井理沙子(写真右)

理化学研究所バイオリソース研究センターiPS創薬基盤開発チーム 特別研究員、博士(理学)。京都府舞鶴市出身。富山大学理学部卒業。日本学術振興会特別研究員(DC2)を経て、京都大学大学院理学研究科修了。2022年より現職。

研究室ウェブサイト