月が深層海洋大循環を引き起こす? –「乱流」との関係を探る 東京大学・日比谷紀之教授

海は、日本に暮らす人々にとって非常に身近で大切な存在だ。そんな海を対象とした学問「海洋学」は、海流などを研究する海洋物理学や、海の生きものを対象とする海洋生物学、海洋開発の手法を考察する海洋工学、海洋利用に関する法学など、さまざまな分野が連携した総合科学といえる。今回は、海洋に関する幅広い分野の研究者が集う「日本海洋学会」の会長を務める東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 日比谷紀之教授に、ご自身の研究内容について詳しくお話を伺った。

——海洋学のなかでも、日比谷先生は海洋物理学を専門として、「深層海洋大循環(以下、深層循環)」のメカニズム解明に取り組まれています。まずは、深層循環について教えてください。

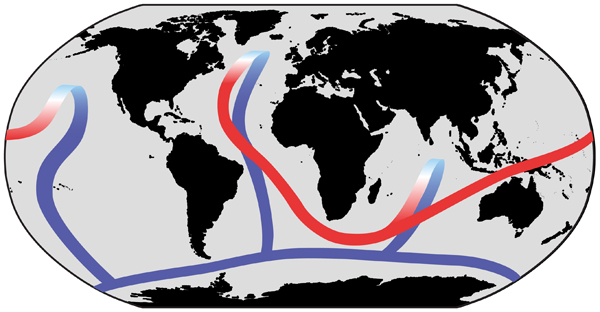

私たちがよく知っている黒潮は水平方向の循環ですが、深層循環は鉛直方向の循環と考えると良いと思います。水は冷却すると収縮して密度が高まる、つまり体積当たりの重さが増えます。また、海水には塩分が含まれていますので、塩分濃度が高いほど重くなります。こうして重くなった表層の海水が海の深部まで沈み込み、いわゆる深層水として海底を這うように流れ、全地球を巡り、最終的にまた表層へ戻っていくような循環のことを深層循環といいます。人工衛星によるリモートセンシング技術の発達などにより、深層水が形成されている領域は、グリーンランド沖や極域であるということがわかってきました。こうした地点では、1秒間に約2000万トンの海水が沈み込んでいるとされています。

(東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻Webサイトより引用)

——1秒間に2000万トンとはすごい量ですね……。

東京ドーム16杯分になりますね。このように、極域の冷たい海水を低緯度に運び、低緯度域の暖かい海水を極域に運ぶ深層循環は、極域が極端に寒くならないように、あるいは低緯度での気候を極端に暑くしないという、いわば、エアコンの役割を果たしていると考えられています。

——どういった経緯で深層循環という現象があることが明らかになってきたのですか。

深層循環のような流れの存在は、1960年代に行われた北大西洋での水爆実験がきっかけで明らかになってきました。これは、実験で発生するトリチウム(三重水素)が雨水に取り込まれ、海の中に入るためです。重水素は、もともと海の中にはほとんどない化学種なので、この流れを追いかけると海の中の水の循環もわかるんです。

そこから次第に観測が行われるようになり、深層水が地球を1周するのに約1500年程度かかるということがわかってきました。この海水の流れを実際に観測するとなると、我々の一生のスケールでは厳しいですよね。したがって深層循環について調べていくには、数値シミュレーションをするほかありません。海の全世界のモデルを作成して、ある地点で温めたり冷やしたりすることで、海水がどうやって流れていくかシミュレーションしていくんです。

——数値シミュレーションには、水の濃度や流れの速さなど、さまざまなパラメーターがあると思います。

パラメーターの決め方は重要な問題です。全世界の海をグリッドに切ってシミュレーションしていきますが、計算対象が極めて大きいため、さまざまなパラメーターを仮定しなくてはなりません。そのなかでも私がいちばん重要だと考えているのは「乱流」のパラメーターです。

——「乱流」ですか。

流体の不規則な流れを乱流と呼びます。飛行機に乗っているときに時々出合う乱気流も乱流のひとつです。もともとは、1960年代にMunkという研究者が『Abyssal Recipes』という論文で、深層循環と乱流が結びついているのではないかと提案しました。Abyssalは深層水という意味です。深層循環は、時間的には1500〜2000年、空間的には何万キロにも及ぶグローバルスケールで起きる現象なのに、乱流のようなミクロな現象がどうしてそれと結びつくのか、直感的にはわからないですよね。当時はかなりセンセーショナルな内容でした。自分も初めてこの話を聞いたときにはかなり不思議に思いました。

このようなグローバルとミクロの問題が実際にドッキングしはじめたのは、コンピュータの性能が上がり始めた1980年代終わり〜90年代初頭ごろでした。数値シミュレーションで乱流のパラメーターを入れて、その深さや水平位置を変えてみると、深層循環のパターンや強さが変わりはじめてしまうという現象がだんだんわかってきたんです。

——どのような仕組みで、乱流のようなミクロな現象が深層循環というグローバルスケールの現象に関係していると考えられているのでしょうか。

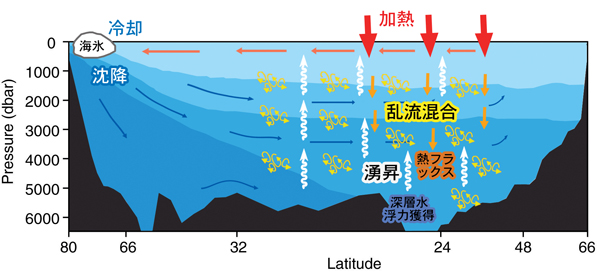

冷たい深層水を上昇させるためには「浮力」が必要です。浮力を発生させる手っ取り早い方法は温めること。海洋では、表層の海水が太陽熱で温められていますので、この熱を下に伝える必要があります。このときに熱を伝えるものが、「乱流」ということです。乱流が盛んに発生する場所では、乱流によって下方に熱が伝わり、深層水が温まって膨張し、密度が小さくなって表面に上昇してくるというプロセスが数値実験で再現されています。深層循環をより深く理解するには、どこにどれだけの乱流があるかということが重要になってきます。

(東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻Webサイトより引用)

——乱流は実際に観測することができるんですか。

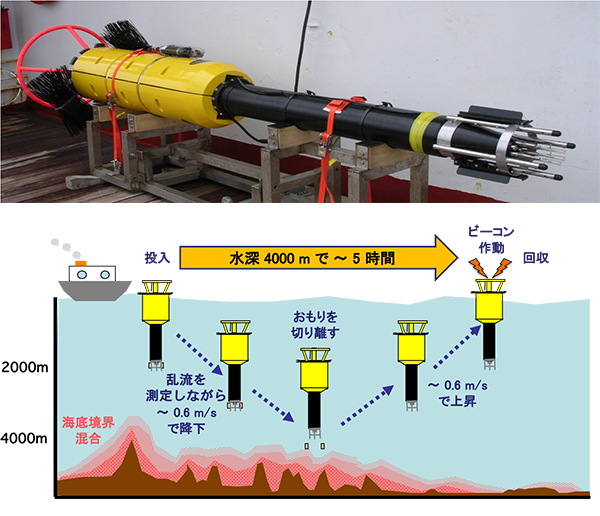

測器さえあれば、いろいろな場所で測れます。ただし測器は高価で、測定には技術力が必要ですが……。うちの研究室には3台あります。測器を自由落下させながら水平流速の鉛直微細構造を計測することで、乱流強度の鉛直分布を明らかにしていきます。例えば、 VMP-5500という測器は、事前に内蔵コンピュータに設定した深度に達すると、側面に取り付けたおもりが切り離され浮上してきます。

——日本以外の国でも乱流の観測は行われているのですか?

アメリカでは昔から研究が行われていました。ただ、当時の結論は、深層循環に対する乱流の効果は小さいというものでした。しかし後になってわかったことですが、乱流の効果が小さかった原因は、アメリカ本土に近い北太平洋の東側を観測していたためです。北太平洋の東側は海底地形がツルツルの状態なんです。北太平洋の地形って、西と東で全然違うんですよ。北太平洋の西側は凹凸の激しいゴツゴツした海底地形になっているんです。

——北太平洋の東側のように海底がツルツルのところでは乱流は起きないということですね。

地上では、風が山にぶつかると乱気流が起こりますよね。でも海の中には風はない。ではどうやって海の中で乱流が起こるかというと、潮汐流がカギになります。12時間で行ったり来たりしている潮の満ち引きが海山にぶつかることで、乱流が発生するんです。したがって、乱流の効果をみるためには海底がゴツゴツした北太平洋の西側で観測する必要があるのでは、と当時から感じていました。しかも、きちんと海底まで測らないといけないのでは、と。

——実際に乱流が強く発生しているところで観測しなければならないということですね。

その通りです。今は、カナダから購入している測器を利用して観測を進めています。この測器は、水圧約600気圧に耐えられるので、深度約6000mくらいまで潜ることができます。海の深度の平均は4000m程度ですので、ほとんどの海底で乱流を測ることが可能になります。ただ、観測では時速2kmで自由落下していくのを待たなければならないので、4000mの海底だと回収の時間まで含めて最低でも5時間程度かかります。

これに加えて、海底寸前のところでおもりを外さなければならない点が難しいです。海底の泥に測器がはまってしまうと、浮上できなくなってしまうんですね。そうなった場合、潮汐流で揺り動かして抜く必要があるのですが、それにはだいたい1日以上かかってしまいます。船のスケジュールとの兼ね合いで調査日程も限られているので、非常に神経を使う作業なんですよ。

——乱流の計測には難しい点がたくさんあるんですね……。

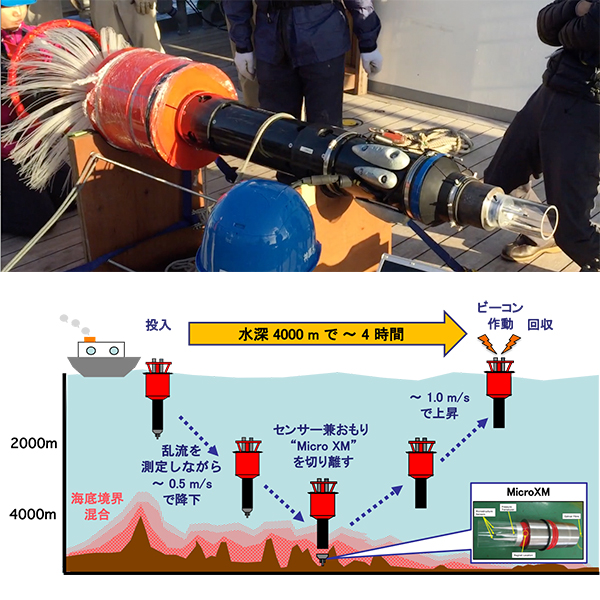

現在は泥にはまってしまうことを逆手にとって、海底に突き刺すタイプの測器 VMP-X も使っています。この測器は、先端に装着したセンサとおもりの部分を海底に突き刺すことで、表面から海底直上までの乱流をすべて測ることができます。計測後は、先端部分を海底に残し、測器だけを浮上させます。海底直上の乱流もすべて観測できる素晴らしい測器ですが、実は海底に残されるセンサとおもりの部分は、ひとつあたり約50万と高価なので、1回の観測で使い捨てになってしまうのがネックです……。

——大変な観測ですが、さまざまな地点で多くの観測を繰り返す必要があるように思います。

そうです。ですので、深層循環モデルを研究しているグループと連携して “深層循環に効くツボ” をある程度把握してから効率よく観測しなければなりません。また、1箇所につき1回観測すれば良いというわけでもないんです。たとえば潮汐流は、太陽と月との位置関係で強さが変わります。いわゆる「大潮・小潮」という現象です。大潮と小潮で乱流の強さは変わりますので、それぞれの時期に測定する必要があります。さらに乱流は統計値ですので、何度も測定しなければなりません。気が遠くなるくらい、やらなければいけないことがたくさんあります。乱流の観測は、とても一世代ではできないですよ。

——やるべき仕事がたくさん残されているんですね。日比谷先生の研究者としての目標を教えてください。

現在はやはり乱流の分布を明らかにすることです。そして最終的には、深層循環モデルとのドッキングを夢見ています。今、巷に溢れている深層循環モデルには、乱流に関わる観測事実が十分に取り込まれてないわけですから。

——乱流の分布を取り入れた深層循環モデルをつくる、と。

これまでに、高い海嶺や海山の存在する位置に強い乱流があることがわかっています。ただし、高い海山と潮汐流があれば乱流が生まれるのかというと、そうとも限りません。緯度30°よりも高緯度にある海山に潮汐流がぶつかっても、乱流は大きくならないんですよ。緯度が30°以上になると、ぱったりと乱流がなくなるんです。

——それは観測からわかったことなのですか、それとも理論からでしょうか。

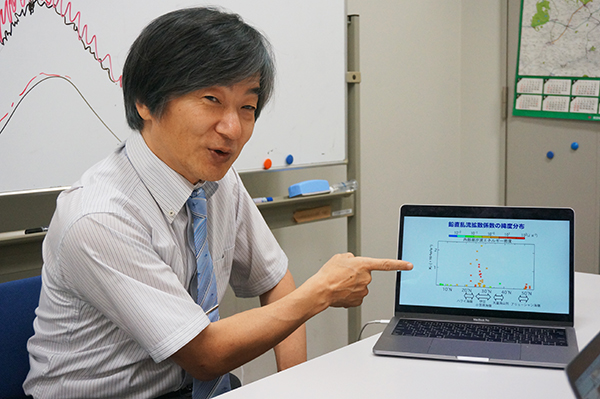

まずは、理論的な解析で明らかになりました。コンピュータのモデル内に海山を作り、流を行ったり来たりさせることで乱流が起こるかどうかを調べていくと、海山を置く地点によって乱流がぱったりとなくなってしまうことに気づいたんです。これは本当かどうか、行って確かめるしかない! ということで、実際に海に出て観測してみると、緯度が30°以上の海山の周辺では確かに乱流が起こっていないことがわかったんです。このデータを得たときの感激といったらないですよ。これこそ、海洋物理学者でよかったなぁと研究者冥利につきる瞬間です。

——理論と観測結果が合うというのは、海洋物理学の醍醐味かもしれません。

これは、地球が自転していることによる効果が緯度によって異なるためです。乱流というとても小さなスケールの現象が、地球の自転にコントロールされているんだということを実感できたのはすごくおもしろかったですね。さらに、この乱流という小さなスケールの現象は、1500年の深層循環という悠久の世界の話に関わっているわけですから。

もっと言えば、地球から月という衛星がなくなってしまうと、おそらく深層循環も起きなくなってしまうでしょう。月がなくなれば、潮汐流がなくなります。潮汐流がなくなると乱流が起きず、表面からの熱を下に伝える媒体がなくなってしまうためです。深層循環は月が駆動しているともいえるのです。

乱流の世界はここまでわかってきているのですが、こういった話は現状の深層循環モデルのなかに入っていません。こうした事実を深層循環モデルに組み込むということに挑戦していきたいですね。乱流の分布と深層循環モデルとをどうやってリンクするか、そのままの情報を与えて良いかどうかという問題もあります。また、現在観測されている乱流の強度を全て足し合わせても、毎秒2000万トンに及ぶ深層水を表層に引き上げるのに必要な乱流強度の半分程度にしかならないこともわかっています。乱流の強い場所が他にあるのか、乱流以外に深層水を表層にまで引き上げる何らかのメカニズムが存在しているのか、深層循環の謎を明らかにするためには、まだまだやるべきことが多く残されています。

——長い時間をかけて研究を進めていかなければなりませんね。

そういった意味で、次世代の教育は非常に重要です。日本海洋学会でも全国の高校生や大学生に船上で生の海洋学を体験してもらうプロジェクトを進めていますし、私が機構長を務める東大の海洋アライアンスという組織では、小中学校や高校に出向いて出前授業を行い、海洋学の魅力を伝えています。深層循環の駆動メカニズムという海洋物理学に残された最大の謎解きに、一緒に挑戦してくれる人たちが増えると良いなと思っています。

(取材:柴藤亮介、構成・文・撮影:周藤瞳美)

研究者プロフィール:日比谷紀之

東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学専攻 教授

1957年東京生まれ。東京大学理学部地球物理学科卒業(1980年)。東京大学大学院理学系研究科地球惑星物理学専攻博士課程修了。理学博士の学位取得(1985年)。その後、東京大学地震研究所助手、ブリティッシュ・コロンビア大学博士研究員(海洋物理学)、ワシントン大学博士研究員(地球物理学)、北海道大学大学院理学研究科助教授、東京大学海洋研究所助教授、東京大学大学院理学系研究科地球惑星物理学専攻助教授を経て2000年より現職。国際海洋物理科学協会(IAPSO)執行委員、アジア・オセアニア地球科学会(AOGS)海洋科学セクション・プレジデント、東京大学総長補佐、東京大学海洋アライアンス機構長、日本地球惑星科学連合理事、日本海洋学会長など多数の役職を歴任。日本海洋学会賞、日本海洋学会岡田賞、アジア・オセアニア地球科学会(AOGS)Distinguished Lecturer賞などを受賞。主な研究分野は、海洋力学、海洋波動理論、深海乱流。NHKサイエンスゼロ「巨大海流 黒潮」への出演や、一般向け出前授業を実施するなど、海洋学の普及に向け精力的に活動している。

この記事を書いた人

- academist journal編集部です。クラウドファンディングに関することやイベント情報などをお届けします。