オンライン座談会「『役に立たない』科学が役に立つ」開催レポート

学問の世界では、研究者の「なぜ」という知的好奇心が重要だ。研究者たちは自らの好奇心を出発点に想像力を膨らませ、さまざまな仮説を立て、実験、観測、調査で検証し、理論的に体系づけていく。このような基礎研究で得られた知識は、私たちの生活にすぐに「役立つ」ものではないことが多いため、「役に立たない」基礎研究を進めるためには、社会全体からの承認が必要だ。しかし現在、国内外の大学や研究機関には、企業の経営戦略からきている「選択と集中」の考えが入ってきており、十分な承認が得られているとは言い難い。

2020年8月22日、アカデミストと理化学研究所数理創造プログラムは、これからの基礎研究のありかたについて議論することを目的に「初田哲男×大隅良典×隠岐さや香 オンライン座談会 ~「役に立たない」科学が役に立つ~」を開催した。本記事では、当日のオンライン座談会の様子をお届けする。

「叡智の探究」と「未来への投資」という2つの視点

座談会はまず、初田哲男氏(理化学研究所)、大隅良典氏(東京工業大学)、隠岐さや香氏(名古屋大学)それぞれの基礎研究に対する話題提供から始まった。

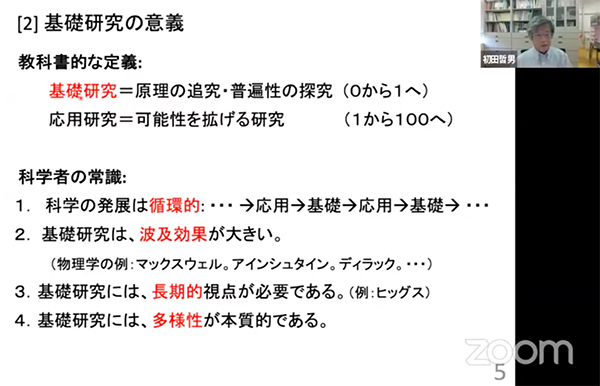

初田氏は現在、理化学研究所数理創造プログラム(iTHEMS)でプログラムディレクターを務める。iTHEMSとは、「数理」を共通言語として、数学・物理学だけでなく、化学や情報科学、計算科学などさまざまな領域の研究者が垣根を超えて、数年先ではなく、数十年・数百年先を視野に入れて研究を共に行う国際研究拠点である。

原子核物理学を専門とする自身の研究を踏まえ初田氏は「基礎研究とは、原理の追究および普遍性の探究であり、0から1を発見するものだ」とする定義を紹介。そのうえで、「基礎研究は波及効果が大きく、長期的視点が必要であり、多様性が本質である」と指摘した。

本イベントのタイトルでもある初田氏が監訳した書籍『「役に立たない」科学が役に立つ』(東京大学出版会)は、プリンストン高等研究所の創設者である米国の化学者エイブラハム・フレクスナーが1939年に執筆した『The Usefulness of Useless Knowledge(役に立たない知識の有用性)』というエッセイおよび、現在の所長であるオランダの物理学者ロベルト・ダイクラーフが執筆したエッセイが底本となっている。

フレクスナーはこのエッセイのなかで、「有用性という言葉を捨てて、人間の精神を開放せよ」「精神の自由を重んじることは、科学分野であれ、人文学分野であれ、独創性よりはるかに重要である」という文言を残している。また、ダイクラーフは「役に立つ知識と役に立たない知識との間に、不明瞭で人為的な境界を無理やり引くのはもうやめよう」と述べる。

初田氏はこれらの文言を引用した上で、基礎研究には「叡智の探究」と「未来への投資」という2つの視点が重要だと語った。そして、現在の科学技術における「選択と集中」では多様で自由な発想は生まれにくく、基礎研究を支える仕組みにはならないと主張。今後、アカデミアは一般市民や企業とどのように合わさり、基礎研究を進化させていくべきか、議論を深めたいとした。

効率ばかりが大事にされる社会に懸念

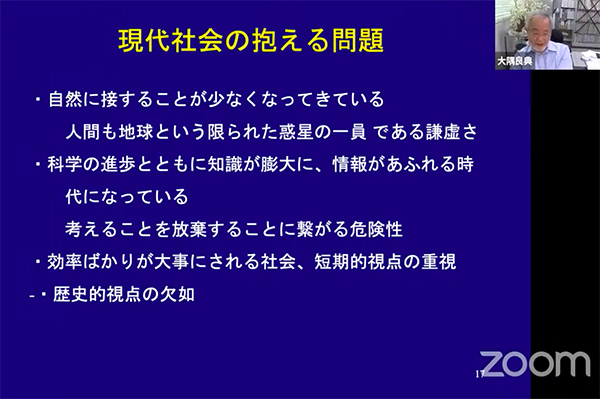

続いて、大隅氏が話題提供を行った。大隅氏は自らがオートファジー研究に携わることになったきっかけをもとに、基礎研究のありかたについて述べた。大隅氏の大学院時代、液胞が植物細胞の90%を占めることは知られていたが、それは細胞の”ゴミ溜め”と考えられており、研究を行う人はいなかった。そのため、「人のやらないことをやろう、競争だけが研究の原動力ではない」と考え、液胞の機能を解明する研究の道に入ったという。その結果、液胞内で起きているオートファジーという仕組みが、飢餓適応だけでなく、抗加齢や腫瘍抑制、胚発生にも関与していることがわかり、いまやオートファジー研究は流行りとなるまでに至った、と大隅氏は語る。

このような経験を経て大隅氏は、自らの研究が、役に立つことを目指して始めたわけではなく、純粋に好奇心に支えられて始めたものだったと述べる。そして、この研究が花開いた要因として、長期間の研究の継続を可能とした「研究社会のゆとり」および「継続した研究費」の存在が大きかったと指摘。そのうえで大隅氏は、現代科学の抱える問題として、効率ばかりが大事にされる社会に変遷しており、歴史的な視点が欠如している点を挙げ、懸念を示した。

民主主義と基礎科学は折り合いが悪い?

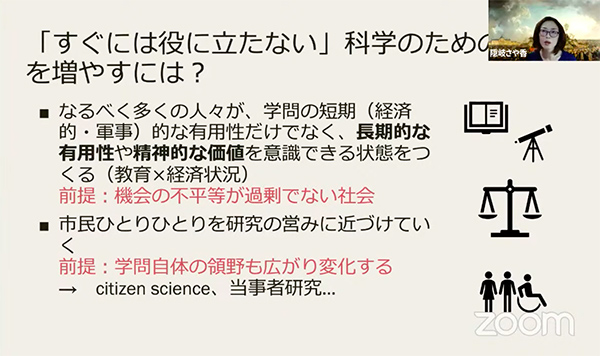

最後に、科学史を専門とする隠岐氏が「『役に立たない』科学と社会 ー科学史の視点からー」と題した話題提供を行った。

隠岐氏はまず「『科学が役に立つ/役に立たない』という議論は昔から行われている」と語る。17世紀、自然科学や数学を研究する科学者の生活費は、王侯貴族が支給していた。そのため科学者たちは、数学や自然学の研究の意味を出資者である貴族たちに説明する必要があったのだ。それでは当時の科学者たちは、どのように出資者を納得させていたのだろうか。

フランスの著述家ベルナール・フォントネルは、技芸にすぐに応用可能であるという短期的な有用性を挙げるとともに、論理的に考える知性が磨かれる、好奇心をくすぐるというような精神的な有用性も説いていたという。さらに18世紀には、フランスの数学者ニコラ・ド・コンドルセは、理論研究には長期的な有用性があり、いつ役に立つかはわからないけれどもいつかは役に立つはずであるという、初田氏も指摘していた波及効果について述べていたそうだ。

このように考えると、現在の私たちが自然科学を擁護する話しかたは、当時からあまり変わっていないといえるかもしれない。しかしひとつ大きな違いがある。それは、貴族社会から民主社会に移行しているということだ。フランスの政治思想家アレクシ・ド・トクヴィルは、「民主社会では深い思索ができず、深淵で時間のかかる精神活動が評価されない」という言説を残しており、それはつまり民主社会は基礎研究と折り合いが悪いということを意味している。

では、どうすれば民主社会のなかで基礎研究を継続的に進めることができるのだろうか。隠岐氏はそのヒントとして、多くの人たちが学問の価値を意識できる状況をつくること、そして科学の営みを市民が理解するために、市民科学の取り組みが重要になるだろうとした。

大学と企業をつなぐプラットフォーム作りを

座談会の後半では、3氏による問題提起を受け、基礎研究を継続的に進める方法を軸に議論が進められた。

初田氏はその一例として、アカデミアと企業との新たな関係について紹介した。それは、基礎研究を行う大学院生が週の1日だけ企業の研究者とともに応用研究を行ったり、逆に応用研究を行う企業研究者が週の1日だけ研究機関で基礎研究を行ったりするというものだ。このような相互研究が新規事業につながり、お金を生むようになれば、研究者の自活にも貢献できると考えられる。そしてこのような取り組みをサポートするプラットフォームを作ることで、社会を変えていきたいと初田氏は語った。

これに対して隠岐氏は、「企業を巻き込んだプラットフォームづくりは非常に良い考えである一方、あえて私は、公的資金で基礎研究を支える仕組みの見直しを図りたい」と主張。国家は過去から引き継いだ貴族的な役割を持つべきであり、そのなかで基礎研究や芸術をどのように位置づけるかが重要であり、この体制を維持するべきだと指摘した。特に、実験系の分野では多額の研究費が必要であり、また、文系研究についても、次世代への記録の継承のために、図書館などのインフラを整備しないと立ち行かなくなる。「世代を越えて知を維持することを考えたとき、国家の役割は欠かせない。そして、このようなインフラを維持し、そこで雇用を作ることが、今後日本が行わなければならないことであり、早急な対策が求められる」と強調した。

大隅氏は隠岐氏の発言に重ね、「私はさらに危機感が強い」と指摘する。すでに、大学院生がまったく選ばない研究室があり、知の継承ができず、途絶えてしまった実験系もあるという例を紹介し、「もちろん国の役割は重要だが、どうしてもスピード感が足りない。私が大隅財団を設立し、さまざまな研究者に支援を行っているのは、一刻も早くこのような状況を解決することが必要だと考えているからだ」と述べた。

「科学者のるつぼ」が新たな研究を生む

大隅財団は現在、年間7000万円ほど、研究費のサポートを行っている。大隅氏は採択の基準として、「研究者視点で『この人の研究は本当に独創的で面白い』と思えるかどうかを最大の焦点としている」と語る。自らの手で発見したオリジナルの生理現象を発展させる研究テーマであることが必須だというのだ。さらに、すでに多額の研究費を得ているトップ研究者は基準から外しており、テーマは面白いのに、金銭面や組織面などさまざまな困難により研究が続けられないという研究者を応援することを軸に審査していると話す。そしてそこに年齢は関係ない。若手研究者だけでなく、定年を迎えたが、また身ひとつで研究を続けたいという人もたくさんおり、そういった方々を採択する場合もあるという。

そして今後は、大隅財団発の研究者たちが核となり、自由闊達なコミュニティが形成されることを望んでいると抱負を述べた。また、財団としてもコミュニティ形成のため、企業に在籍する研究者と大学研究者が一緒に語り合える「バーチャル研究所」を作るプロジェクトを進めており、今年の10月からスタートする予定だという。

これを受けて初田氏も、自身がプログラムディレクターを務めるiTHEMSで行っているコーヒーミーティングの話題を展開した。iTHEMSには、物理学者や数理学者、化学者といった多種多様な研究者が一箇所に集まり研究を行っている。そして毎週金曜日、研究者同士が自由に交流するコーヒーミーティングが開催される。iTHEMSの研究者は、このコーヒーミーティングへの参加が義務づけられているという。初田氏はその理由として、「新しい研究が生まれるためには『科学者のるつぼ』を創る必要があり、このコーヒーミーティングがそのきっかけになると考えている」という。そしてこれをきっかけに「iTHEMS spirit」が広まっていってほしい、と理想を述べた。

最後に隠岐氏は、「各地にある草の根の研究者ネットワークが、現状はまだ繋がっておらず、世代間であったり分野間で分断している印象を受ける。今、コロナ禍により、分野を超えた研究者同士の交流がオンラインによって広がっている流れに乗り、大きなムーブメントとなることを期待している」と述べ、座談会を締めくくった。

この記事を書いた人

-

アカデミスト株式会社プロジェクトプランナー。医療情報専門webサイト編集者。

京都大学大学院薬学研究科博士前記課程修了。修士(薬学)。科学雑誌出版社でサイエンスライターとして雑誌編集に携わった後、現職。現在は、医療AI、オンコロジー領域を中心に取材・執筆活動を行う。