ポストコロナ時代の大学論 – これからの大学はどうあるべきか? 徳島大・野地学長と東大・吉見教授に聞く

新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大に伴う大学業務のオンライン化等により、大学の在り方を問い直す声が出始めている。アカデミストが4月25日に開催したオンラインイベントでは、徳島大学 野地澄晴学長と東京大学大学院情報学環 吉見俊哉教授を迎え、それぞれの「ポストコロナ時代の大学像」を伺うなかで、これからの大学はどうあるべきか、その答えを探っていった。本稿ではアカデミスト代表・柴藤亮介をモデレーターとして行った野地学長と吉見教授の対談の様子をお届けする。ぜひ下記のインタビュー記事もあわせてご覧いただきたい。

徳島大学・野地澄晴学長の地方国立大学再興戦略 – 応用物理学から分子生物学、そして大学経営へ

大学はもう死んでいる?- 東京大学・吉見俊哉教授

徳島大学・野地 澄晴 学長

1948年、愛媛県生まれ。1970年に福井大学工学部応用物理学科卒業後、広島大学大学院理学研究科物性学専攻で博士号取得。岡山大学歯学部教務員、助手、同大学医学部講師を経て、1992年に徳島大学工学部教授に着任。その後、2012年4月より徳島大学理事・副学長(研究担当)を務め、2016年に徳島大学学長に着任。専門は発生生物学、生物工学。主な著書に『新 形づくりの分子メカニズム』(羊土社)がある。

東京大学大学院情報学環・吉見 俊哉 教授

1957年、東京生まれ。東京大学大学院情報学環教授。東京大学出版会理事長。1976年に東京大学理科I類に入学後、同大学教養学部教養学科卒業。同大学院社会学研究科博士課程単位取得退学。東大新聞研究所助教授、同社会情報研究所助教授、教授を経て現職。社会学・文化研究・メディア研究専攻。主な著書に『大学とは何か』(岩波新書)、『「文系学部廃止」の衝撃』(集英社新書)等多数。

野地学長と吉見教授は現在の状況をどう捉えている?

——新型コロナ禍の影響を大きく受けている現在の状況をどう受け止められていますか。

野地学長:

野地学長:

日本はなかなか自ら変わるということが難しいので、昔から”黒船”などという言い方をしていますけれども、まさに今回はある種の”ウイルス黒船”という感じがしますよね。まさに吉見先生が仰っているように、目的そのものを見直さなければならないということに気付かされたのではないでしょうか。

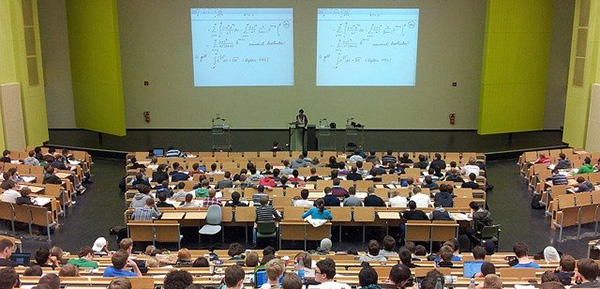

大学がやっていることとしては、遠隔授業や密にならないようにする取り組みなどが挙げられますが、単に教室から遠隔に場所を移したということではなく、メディア、あるいはコミュニケーションの方法自体が変わることによって、何を伝えなければならないのか、何を問題にするのかということまでもが鋭く問われるようになってきた気がします。そういう意味では、非常に衝撃的な出来事だと捉えています。

そして、この状況は、研究者も含めて我々人類が、ウイルスというものを侮ってきてしまったことの現れなのではないかと考えています。ウイルスに対する基礎研究をきっちりやっていたとしたら、こうした事態は防げたかもしれないな、と。今になって特に我々研究者が反省しなければいけないことのひとつの象徴としてあるのではないかと思っています。

吉見教授:

吉見教授:

私は社会学者なので少し話が大きくなってしまいますが、今日のイベントのタイトルにある「ポストコロナ時代」とは一体何なのかということについて、まずは私自身の認識をお話したいと思います。

2001年の9.11米国同時多発テロ、2008年のリーマン・ショック、そして、今起きている2019−20年のコロナ・パンデミック。この3つは、ざっくりいうと非常に似たことが起こっているといえます。9.11は、米国中心のグローバリゼーションに対するイスラム原理主義者によるしっぺ返しのような形で起きました。リーマン・ショックは、行き過ぎたグローバル資本主義のひとつの破綻を示したわけです。今、コロナ・パンデミックで起こっていることも、グローバル化と表裏一体です。つまり一言でいえば、1980年代以降、新自由主義的なグローバリゼーションが広がってきたことの限界が今、起こっているわけです。現在我々がおかれている状況というのは、その限界のなかで苦しんでいるということなのだと思います。

ただもう少し歴史的に考えてみると、今回のコロナ・パンデミックのようなことが起こったのは初めてではないわけです。たとえば、インフルエンザのパンデミックは1918-19年、第一次世界大戦末期に起こっています。米国・カンザス州が発祥の場所だという説がありますが、1917年に米国が第一次世界大戦に参戦し、米国兵がインフルエンザウイルスを欧州に持ち込んだことで、結果的に5千万人もの死者を出したとも言われています。

さらに振り返ってみると、14世紀にはペストのパンデミックがありました。この背景には、モンゴル帝国がユーラシア大陸全土にわたって広がり、中国から欧州まで物流や人流が盛んになっていたことがあります。その後も大航海時代の天然痘のパンデミック、1817年のコレラのパンデミックと続きます。つまり、すべてを通じていえることは、やはり「グローバリゼーション」なんですよ。物や人、情報のグローバルな流れが加速度的に拡大したあとに、こうしたパンデミックが起こっているといえます。

ところがその結果生じていることは、その回その回によって全部違うんですよね。たとえば14世紀のペスト・パンデミックの後には、パンデミックを抑えられなかったことにより、ローマ・カトリック教会の権威が失墜していきます。一方で第一次世界大戦時のインフルエンザ・パンデミックの後は、戦後という状況下で非常に好景気になり、パンデミックの記憶自体が早急に忘れられていくんですよね。つまり、結果が全部違う。

グローバリゼーションというものが限界まで達して、その矛盾や歪みが明らかになったポストコロナ時代においては、そうした状況にどう対応していくべきかということが、いちばん大きく問われてくるのだと思います。

“黒船”がやってきた! コロナ禍における大学の状況

——コロナ禍に関連した出来事のなかでも、今回は特に大学にフォーカスして話を進めていきたいと考えています。現在、大学内はどういう状況になっているでしょうか。

野地学長:

野地学長:

徳島はまだ感染者が少なく東京のような状況ではありませんが、東京と同程度の厳しい取り組みをしています。基本的には学生は大学に来ることができないという状況になっていまして、講義はすべて遠隔で行っています。病院での実習や研究の実験などどうしても必要な場合には、感染対策をしっかり行ったうえで実施しています。

徳島大学には関西から来られる学生さんが多いのですが、今年の新入生が気の毒なのは、徳島に来て、いきなりぜんぜん知らない土地で入学式もなく自宅待機していなければならないという状況が続いていることです。

大学のなかは抜け殻のようですが、なんとかZoomやTeamsなどのオンライン会議ツールを使いながら、遠隔で教育を続けていこうとしているところです。

吉見教授:

吉見教授:

野地先生とほとんど重なりますが、一言でいうならば、急速に大学のデジタルシフトが進んでいるということだと思います。大学の教育や業務などに、野地先生が仰られたような”黒船”が来たような感じですね。

私自身も4月以降の授業はすべてZoomで行っていますが、なかなかおもしろいこともあって、結構できてしまうんですよね。私自身の個人的な感覚から言うと、Zoomで授業をしてもあまり変わらないというか。私はITが苦手なので操作の面ではうまくいかないこともあるのですが、PCの向こうにはギャラリービュー(※編集注:参加者をサムネイル表示するZoomの機能)でたくさんの学生の顔がみえていて、誰がちゃんと話を聞いているかということもわかります。それに、教室での講義では学生の名前を忘れてしまうこともありますが、Zoomであれば名前が表示されているので「〇〇さんどう思う?」と聞くこともできます。

学内の委員会や教授会などは、リアルで行うのをやめたほうがよいのではないかと思うくらいです。座長や委員長の方は神経を使いますが、一委員や一教員でいる場合は、委員会や教授会への参加意欲はあまり高くないんです。内職していたり、居眠りしていたり……。そうすると、オンラインの委員会や教授会で十分なんですよね。

ただ、デジタルシフトしたほうが良いものと良くないものがあって、たとえばグループワーク的に教員と学生たちとがディスカッションをしながら一緒に何かプロジェクトを作り上げていくような講義は、やはり遠隔では限界があります。遠隔での授業を行っていくなかで、使い分けを精査していくべき部分がまだかなりある気がしていますね。

——オフラインだからこそ議論が深まったり、教育効果が高まったりするようなケースは確かにあるように思いました。オフラインにしかないものとして、どんな要素があるでしょうか。

吉見教授:

吉見教授:

教育に関してフェイス・トゥ・フェイスじゃなくてはならない一番大きなことだと私が感じているのは、教室やゼミ室で場を共有すること。そのほうが、学生たちのInvolvementが強いと思います。別に、議論に参加していなくても、直接何か発言していなくても、いわゆる3密の空間にいることによって、一緒に考えるということに対するInvolvementが基本的に強くなるんですよね。オンラインになってしまうと興味がなければ引けてしまうというか、全体で一緒に考えようとするプレッシャーが弱くなるような気がしています。

やはり教育のなかには、一緒に考えて、一緒に議論して、発言しなくても一生懸命皆でで考えようとしなければならない場面がたくさんありますし、それが皆を無理矢理にでも考えさせる力になります。それが教育の一部だと私は思うんですよね。学ぶことの深さを実現するという意味では、ひとつの空間や場所を共有するということの意味はとても大きいと思います。

——視聴者のチャットでも「オフラインのほうが”活気”があって良い」というコメントがありました。

吉見教授:

吉見教授:

「活気」は学びにつながりますから。それは、教育のすごく重要な部分だと思います。

——野地学長には、大学全般の業務を俯瞰的にみた立場から、オンラインとオフラインそれぞれのメリット・デメリットについてお聞きしたいです。

野地学長:

野地学長:

実は大学の業務をICT化しようという話はコロナ禍以前からあって、私もICT化を進めていろんなものをスリムにしたいと言ってきているのですが、決済ではいまだに印鑑を使っていますし、一切進まないんですよね……。現在も、学生優先で整備しているところですので、大学の業務という点ではまだICT化はほとんど進んでいませんが、コロナ禍をひとつのきっかけにして、テレワークをはじめとするICTの導入をしていかなくてはならないと思っています。教員の会議も、吉見先生が仰ったようにいろいろと工夫ができると思うんですよね。

一方で、たとえば、こうしてZoomを使って吉見先生とお話できるということは、オンラインの素晴らしさだと思うんです。遠隔にいる場合、特に距離が離れれば離れるほど直接お会いすることはめったに無いわけですから。今回のように、先日読んだ本の著者と話せるなんていう機会は、通常ですとなかなかありえないことなので、非常に良いチャンスをいただいたと思っているわけなんですけれども。

そういう意味では、学生もおそらくオンライン上でいろんな方の話を聞ける場合が増えてくると思います。海外とのやりとりもできるでしょうから、英語がいかに必要かということを皆さん実感していただけるでしょうし、世界トップの研究者と話せる機会もあるでしょう。私たちとしては、非常に良いイベントを残していかなくちゃいけないですし、そこを精査していくことが今後必要になってくるとは思います。

吉見教授:

吉見教授:

チャットのコメントにありましたが、美大や音大など実技系の大学は、オンラインでできないことがやはり多いと思いますね。演劇なんかは特にそうですけれども、実際にその空間の中でものをつくったり演奏をしたり演じたりすることは、やはり具体的な場所が必要です。オンラインでどうこうできる話ではない。逆に、実際の場所があるということの重要性がはっきりしてくると思います。

それから、野地先生から仰っていただいたところに付け加えると、これを契機として特に大学の意思決定の仕組みを変えていくべきだと思うんですよね。ただこれは、すごく日本の大学にとって難しいことだと思います。

たとえば日本の大学と米国の大学との大きな差は、職員がそれぞれ専門職化しておらず、専門職化したところで専門分野での個別の機能について課長や部長など管理職が自分で意思決定できる仕組みになっていないということだと思います。教員たちによる委員会は、実際には研究教育とは違うずいぶんいろんなことまで意思決定をしているわけですよね。

職員は職員でアドミニストレーションのかなりの部分を、教員による委員会や教授会から切り離して決めていくようにする。決めていく場合も、稟議を上まで通していくのではなく、内容によって、これは課長が決済する、これは部長が決済する……という形で、専門化した職員がそのレベルで決められるような仕組みを日本の大学にも導入すればよいのです。このように大学をきっちり分業化する仕組みをつくっていかないと、現在のように複雑な社会においては、いろんな情報流通のルートができてしまうと、わけがわからないことになってしまいます。コロナ禍後に大学をうまくデジタルシフトしていくためには、大学の意思決定システムを転換することが、大学にとってものすごく重要だと思います。

野地学長:

野地学長:

まったくそうだと思います。吉見先生が仰られているように、分業をきっちりやっていこうという話を私もしているのですが、なかなか進まないですね。そういう意味で、まずは意識改革から初めていかなければならないと感じています。ただ、若い人たちはまだなんとかなると思うのですが、大学業務を10年、20年やってこられた方はなかなか難しそうな気がしていますね。いざやらなくちゃいけないという状況に追い込んでやってしまうとやれるんじゃないかとは思うのですが、そこまで、えいやっ! とはなかなか……。

いつも私が言っていることなのですが、企業だと本当にきちんと組織ができていなければあっという間につぶれてしまうのですが、大学の場合はある意味で守られているので、非常に保守的になってしまっているところがあります。

吉見教授:

吉見教授:

ひとつ可能性があるのが、大学の委員会や教授会を全部Zoomで行うようにすることです。そして、そのZoomでの委員会や教授会の回数も少しずつ減らしていく。そうして時間稼ぎをしているあいだに大学職員の意思決定システムを改革して、職員がもっと機能的に動けるようにしておいて、どこかで教員と職員の分業化をしていく。こうした2−3段階くらいのプロセスがひょっとしたら考えられるかもしれないですね。

Zoomで委員会や教授会をやっているうちに、良い意味で皆の参加意欲は引いていきますから、あるところで「もう委員会はやらなくていいんじゃないか」「これは職員にまかせましょう」「教員がタッチする必要ありませんよね」という議論がいくつかの業務に関して出てくるのではないかと思います。教授会や委員会は責任を分担するための仕組みになってしまっていて、教員も皆そのテーマの専門家ではないことがほとんどです。そんな時間を取るくらいだったら、それぞれの先生は研究や教育をもっと一生懸命やっていくほうが良いに決まっているわけですよ。

野地学長:

野地学長:

大賛成ですね。ぜひそうしたいです。

ポストコロナ時代における理想の大学とは

——最後に、お二人が考えられているポストコロナ時代における理想の大学像についてコメントをいただきたいです。

野地学長:

野地学長:

なかなか難しいんですけれども、私の立場から言うと、これまでの大学は「運営」でした。国からお金が来て、そのお金をいかにうまく使うかという発想で「運営」していかなければならなかったわけですけれども、これから、特に地方大学は、運営ではなく「経営」ということを考えないといけないんです。そうなると、今回のコロナ禍の経験も含めていろんなことをガラッと変えていかないと、たぶん大学はこの先持たないんじゃないかと思っています。それが、ある意味でポストコロナの”黒船”を活かす方法ではないでしょうか。

吉見教授:

吉見教授:

大学のデジタルシフトを活用して、誰か、あるいはグループを中心に、資本のある方たちも参与して、見識のある方たちを集めて、完全オンラインで、世界のトップを目指すような、新しいオルタナティブなユニバーシティを実験的につくってみればいいと思うんですよね。しかし、その大学は、よくあるコマーシャルベースのコミュニティ・カレッジのようなものではなくて、文系・理系両方において本当に世界のトップを目指すような大学です。

先ほど野地先生が仰っていたように、世界中がつながれてしまうわけですから、オンライン大学では、米国、日本、アジア、欧州をはじめ世界中から問題意識を共有するトップの教員たちが集まって、副業的にそこで教え始めればよいと思うんですよね。学生についても、年齢的な制限がなくなるわけですよね。仕事をしながら、テレワークをしながらオンライン大学に参加できるようになる。いろんな世代の社会人学生がJoinできるような大学をつくることが可能なわけですよ。

ただし、オンラインでもトップレベルのオンライン大学でなければなりませんので、クオリティコントロールが重要です。授業料さえ払えば誰でも入れるという状態にしてはいけないんです。

世界トップのオンライン大学をつくるためには、3つ重要なことがあると思います。ひとつは、各授業のアクティブ・ラーニングのレベルをものすごくハイレベルなものにきちんとコントロールするということ。

2つめは、カリキュラムをしっかり組むということ。スーパーマーケット的に寄せ集めでおもしろそうな先生の授業を取ってその大学を修了するということではダメです。そこで学ぼうとする人たちがそれぞれ、どの授業とどの授業を組み合わせて、どういう目標に向けて学ぶのかということについて、カリキュラムコントロールをしていくということですね。それは完全に学生の自律性に任せるのではなく、やはりコントロールが必要だと思います。

3つめは、学生として参加した人たち1人1人がそこから何を得たのか、その成長具合をオープンにしていくことです。それにより、世界トップレベルのオンライン大学に入って本気で学べば、これだけの成果が出てくるということが示せる。

こうした実験的な大学をつくってみたらどうかなと思っています。なかなか難しい課題ですけれども、でも、これはゼロからつくるものですから、この対談をお聞きになられている人たちのなかから、そういうチャレンジをしてみようと思う人が現れるといいなと思っています。

この記事を書いた人

- academist journal編集部です。クラウドファンディングに関することやイベント情報などをお届けします。