「冷笑的な私」はどこから?ボランティアの歴史からたどる ー 東京大学・仁平典宏准教授【前編】

昨年、メディアを賑わせた東京オリンピックのボランティア動員問題。ボランティアにはたとえ本人がそれを良心で行なっているとしても、その動機や結果に批判や冷笑の目が向けられるジレンマがつきまとう。似たことはボランティアだけではなく、寄付などのあらゆる慈善活動に見いだせる。今回インタビューする東京大学・仁平典宏准教授は著書『「ボランティア」の誕生と終焉 〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』(名古屋大学出版会、2011年)で、日本のボランティアの言説の歴史を振り返り、そこに共通するあるパターンを見出した。ボランティアが抱えるジレンマを解きほぐすヒントがあるかもしれないと思い、お話を伺った。

前編では、仁平准教授がボランティアの歴史を研究するにいたった経緯と、戦中までのボランティア言説の歴史についてご紹介する。

【インタビュー後編はこちら】日本は「純度100%」を求めがち? — 東京大学・仁平典宏准教授【後編】

ボランティアの歴史を研究するきっかけ

——はじめに先生がボランティアの歴史について研究しようと思った理由について教えてください。

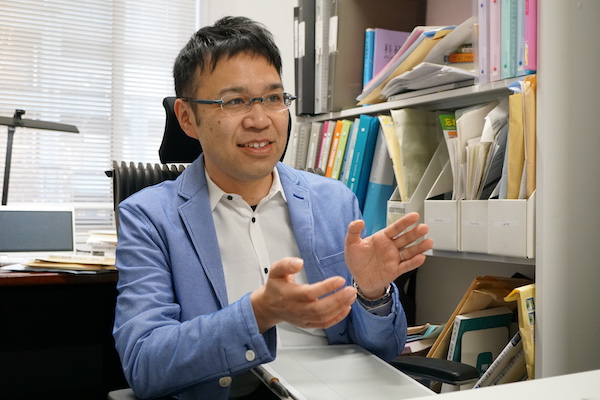

私の研究の出発点は、ボランティア活動を頑張って行う人を冷笑的に見ていた大学時代の自分自身にあります。当時は問題意識も目的もなく遊ぶだけのダメ大学生で、社会活動に熱心な同級生を理解できないと思っていました。そんな事もあって、学部のフィールドワークのゼミで、先生から「魚が水を捉えられないのと同じで自明視された世界を捉えることは実は難しい。だから、フィールドワークでは自分にとって一番遠くて異文化だと思うところに行け」と言われたとき、福祉施設でボランティア活動を頑張っている同世代を調査対象に選びました。意識が高く自己犠牲精神に溢れたボランティアこそが、自分にとっての異文化だと思ったからです。

しかし、いざフィールドワークをしてみると、その想定が誤っていたことに気づきました。ボランティアをしていたのは聖人君子ではなく、仲間とのバカ話や恋愛話が好きな「普通」の若者たちでした。その舞台が福祉施設のボランティア活動というだけです。ボランティアを募集する施設側もそれを理解し、「社会問題に取り組もう」などと大上段に構えることはせず、ボランティア自身の「楽しさ」と活動が両立するようにさまざまな仕掛けを作っていました。現在のボランティア活動は私的な関心・効用(楽しさ)と矛盾せず、むしろそれを織り込む形で成立しているのではないかというのが、卒論の中心的な仮説になりました。

——異文化にいると思っていたボランティアをする同世代が実は自分と変わらないことに気づいたと。それからさらにボランティアの歴史を研究するまでにはどういった経緯がありましたか。

もう少し勉強したいと思い大学院に進みましたが、それでも「問題意識がない自分」は変わらず、研究のテーマがまったく決まらずにいました。私的な関心はあっても社会問題とつながらないのです。自分にはそれが、活動の「楽しさ」や「充実感」を重視する一方、福祉をめぐる制度的・政治的問題には関心をもたない同世代のボランティアと重なって見えました。このことを友人に話すと、「でも昔の人は、もっと政治や社会運動に結びついたボランティアをしていたんじゃないの」と言われました。実際に1960年代にボランティア活動をしていた若者の資料を読んでみると、たしかに社会・政治に対する強い問題意識が前面に出ていて、それを解決するものとしてボランティア活動が位置づけられています。

私がフィールドワークで捉えたボランティアは、普遍的なものではなく、その時代(1990年代)に特徴的なものだったことに気づきました。逆に、「ボランティア」をめぐる言説を歴史的に追うことで、「私的なこと」と「政治的なこと」との編成の変化を捉えられるのではないかと思いました。それは「社会・政治への関心が希薄な私自身」がどういう時代的条件で生まれたのかという、自分探しの意味も持っていたかもしれません。

明治から第二次世界大戦までのボランティアの語りの歴史

——先生はその研究の成果を著書にまとめられました。著書のタイトルにもある「贈与のパラドックス」という概念が肝となりそうです。まずはこの概念について教えていただけますか。

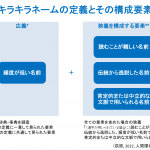

明治以降の「ボランティア」やそれに先行する「奉仕」などの言説を大量に読むなかで、絶対的なタブーがあることに気づきました。「ボランティア」の本質は自発性や無償性と言われることがありますが、それと矛盾する言説はいくらでもあります。たとえば「ボランティアには教育効果があるから強制でもやらせるべき」といった言説です。ところが、「相手のマイナスになっても構わない」というボランティア言説はひとつたりともありません。むしろ「相手のマイナスにならないためにはどうするか」ということをボランティア論は延々と議論してきました。他方、ボランティアに対する批判者は、「でもそれって相手の迷惑になっていて、自己満足じゃない?」「逆に行政が何もしなくなるので逆効果」など、他者や社会のために贈与しているつもりで結果的にマイナス(反贈与)になっているといって批判するのが、歴史を通じてお約束のパターンです。使われる言葉は変わっても執拗に登場するこの批判のパターンを「贈与のパラドックス」と呼びました。

「贈与のパラドックス」のパターンは常に出現していましたが、何をもってマイナス(反贈与)と見なすかは時代によって異なっていました。同様に、どのようにパラドックスを解決するかという方向性も時代や立場によって異なります。批判者によるパラドックスの指摘と、それを解決しようとするボランティア論の試み、その相互作用がボランティア言説を変動させる原動力になってきたと考えました。

——実際にどういった解決の方法がなされてきたのでしょうか。ボランティア言説の歴史についてお聞きしたいです。

まず、明治時代には「ボランティア」という言葉は無く、「慈善」と呼ばれていました。当時、国の社会保障がほとんど整備されておらず、孤児問題などが頻出するなかで、民間の社会事業家が救済に乗り出します。これに対し「売名行為」「自己満足」という批判がありましたが、当時は宗教的な背景を持ったひとが多かったこともあり「純粋贈与」を目指すことで、パラドックスを越えようとする言説が中心的でした。ここで「純粋贈与」とは、活動から得られる自己の利益を徹底的に否定し、純粋に他者への貢献になるようなあり方を指します。たとえば、自分が売名や名声などを目的としていないことを証明するために、健気に私財を投げ打って自分が餓死してしまうなど本当に悲惨なことも起こっていました。

——決して私利私欲ではないことを示す方向で解決しようとしたのですね。絵に描いたような慈善活動です。

そのあと、大正期に入ると「社会」という概念が導入され、強い意味を持ちます。社会という概念はフランスの社会連帯思想からきています。社会をひとつの身体に見立て、どこかの部分が病気なときはその部分だけの問題ではなく、回り回って身体のどの部分にとってもマイナスになるというイメージで「社会」を捉えたわけですね。

この概念をうまく活用したのが内務省社会局の開明官僚たちです。彼らは活発化する社会主義運動に対抗して階級間の融和を図るために、「社会奉仕」という言葉を編み出します。これまでの慈善のように一部の意識高いひとが神様みたいな精神で活動するのではなく、社会への奉仕は回り回って自分に返ってくるのだから一般のひとでもいろんな社会問題の解決に取り組みましょう、それは「贈与」ではなくて「交換」に近いものなんだよ、という発想です。この言説のうまいところは、「自分のためにやってるんじゃないの?」という批判に対し、「自分のためでもあるけど何か?」という返しを可能にする点です。

——いわゆるwin-winの関係を主張することで解決しようとしたのですね。

ところが、昭和になり戦争の靴音が広がってくると、奉仕の意味も変質していきます。君が今あるのは全部先祖代々のおかげで、先祖を体現するのは天皇だから、生まれながらにして天皇の大きな恩恵、ある意味で負債を負っている、といった主張が力を持ちはじめるのです。大正時代の奉仕にあった交換のイメージではなく、返しきれない「負債」を一方的に返していくという発想が「奉公」と呼ばれるものにはあります。そういった形で最終的には命まで差し出すことを求める意味論が優勢になるのが戦中です。

【インタビュー後編はこちら】日本は「純度100%」を求めがち? — 東京大学・仁平典宏准教授【後編】

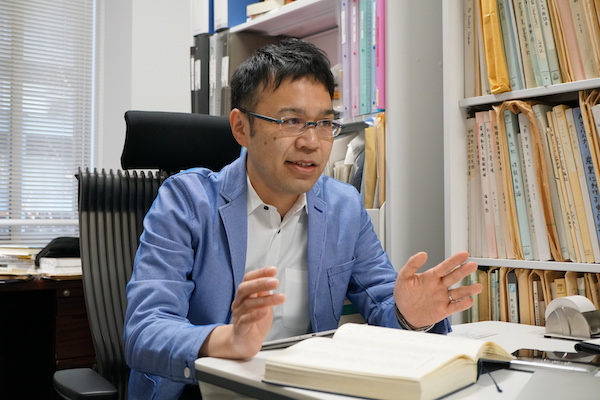

研究者プロフィール:仁平典宏

1975年、茨城県生まれ。東京大学大学院教育学研究科比較教育社会学コース准教授。東京大学教育学部比較教育社会学コース卒業。同大学院教育学研究科博士課程修了。法政大学社会学部准教授などを経て現職。専門は社会学。『「ボランティア」の誕生と終焉――〈贈与のパラドックス〉の知識社会学』(名古屋大学出版会)にて、損保ジャパン記念財団賞、日本社会学会奨励賞を受賞。共編著に『共生社会の再構築Ⅱ――デモクラシーと境界線の再定位』(法律文化社)、『労働再審〈5〉ケア・協働・アンペイドワーク――揺らぐ労働の輪郭』(大月書店)、『若者と貧困』(明石書店)など。

この記事を書いた人

- 東京大学大学院学際情報学府修士課程。学部では1年次から哲学の原書テクストを精読するゼミに参加し鍛えられ、ベルクソン哲学で卒論を執筆。現在は人文社会科学がどこから来てどこへ向かうのかについて関心があり、特にそれと社会との交差点であるメディアに照準を定めて研究を進めている。