【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(1)

「コネクトーム」という言葉を聞いたことはあるでしょうか。コネクトームというのは、脳神経系のニューロンが作っている神経回路の「まとめてすべて」を意味する概念です。最近、神経科学の分野では、コネクトームということを念頭においた研究が盛んになっています。そして、コネクトームを研究する方法のことを、コネクトミクスと言います。これらについては、後でもう少し詳しく説明します。

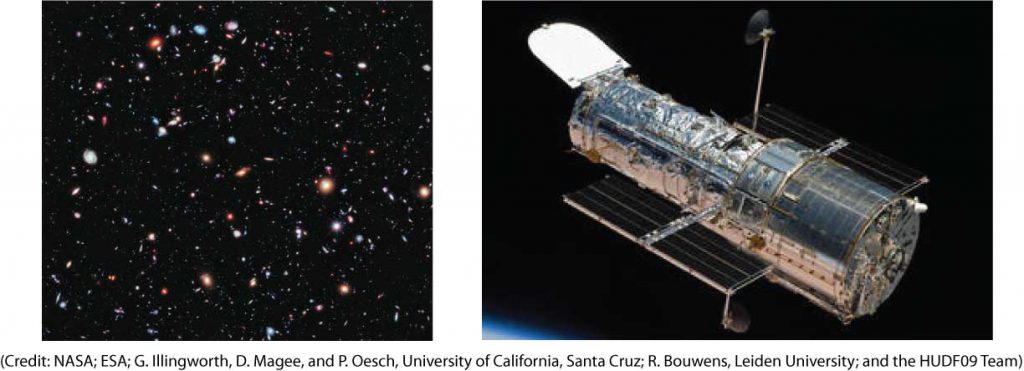

夜空には、多数の星が輝いています。宇宙には、遠すぎて暗い天体やブラックホールのように肉眼で見えないものも多数あるでしょう。そして、宇宙について知るには、すべての銀河や星の情報をいろいろな観点から収集する必要があります。コネクトームのデータ収集というのは、ハッブル宇宙望遠鏡で、宇宙を撮影していく姿と重なります。そのためには、ハッブル宇宙望遠鏡みたいなものを組み立てる必要もあるでしょう。そして、撮影した写真を分析する必要もあります。今、神経科学の分野では、こういう方向の研究が始まっています。そして、その牽引力となるのが、私が「Biology5.0」と名付けた新しい生物学研究の方向性です。

Biology 5.0

ノーベル賞受賞者であり、沖縄の沖縄科学技術大学院大学(OIST)の設立も関わったシドニー・ブレナー博士は、かつて、このように言いました。

「科学の進歩は、新しい技術、新しい発見、そして新しいアイデアに左右される。おそらく、この順であるが。」(引用元)

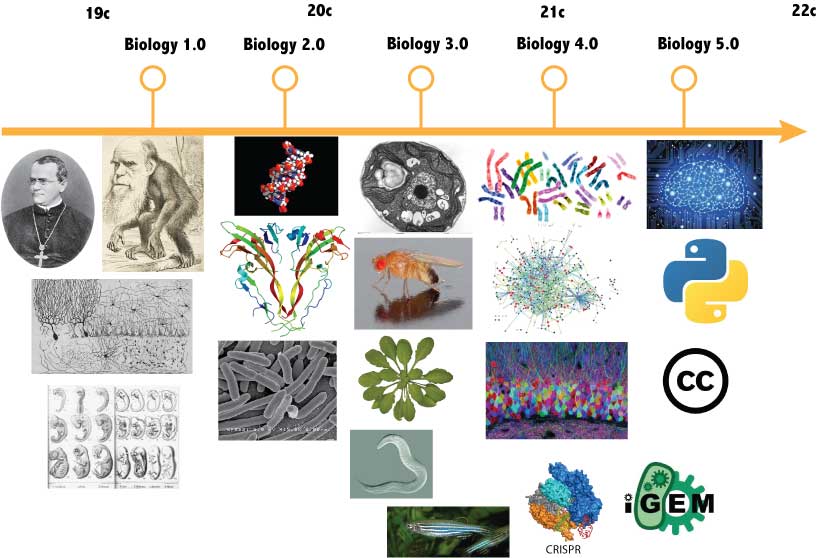

つまり、発見やアイデアが生まれる前には、新しい技術の登場が大切である。逆にいえば、発見や概念というのは、技術の進歩が律速段階であるということです。こういう立場から生物学の歴史を振り返ると、生物学史の発展は5段階に分けられると私は考えており、現在が5段階目である「Biology5.0」の始まりの時期になるのです。

メンデル、ダーウィンなどによって切り開かれた近代生物学の始まりが、Biology 1.0です。この時代には、研究者自身の「目を使っての観察とシンプルな実証的実験」が中心でした。カハールは、顕微鏡を用いて、神経系が細胞(ニューロン)のつながりからできていることを見つけました。シュペーマンは、実験発生学の手法でオルガナイザーを発見しました。

Biology 2.0は、20世紀中頃から始まりました。研究者の目にはほとんど見えない分子や細胞の「構造を想像」するということがその根本にあったと思います。たとえば、遺伝子の実体であるDNA構造の決定や、それを扱う遺伝子工学というような技術が出現しました。目に見えない細菌やファージなどの研究が進んだのもこの段階です。

一方、Biology 2.0の知見をもとに、タンパク質などの生化学、細胞生物学、発生生物学などの分野においてウェットな実験技術が確立されたのがBiology 3.0でした。Biology 3.0では、個々の遺伝子やタンパク質などに名前がつけられて、そういう「役者」のそれぞれがどういう働きをするのか、という研究が中心でした。

21世紀に入り、ヒトのゲノム解明を含めて、ゲノム、プロテオーム、システム生物学など、まとまった規模の大きな情報を扱うBiology 4.0の時代になりました。20世紀に発展したBiology 3.0では、個々の役者がどういう働きをするのかという研究が中心でしたが、この時代になると、そういう役者が集まって作られる「ドラマ」に関心が持たれるようになってきたのです。そして今、Biology 5.0の時代が始まろうとしていると思います。

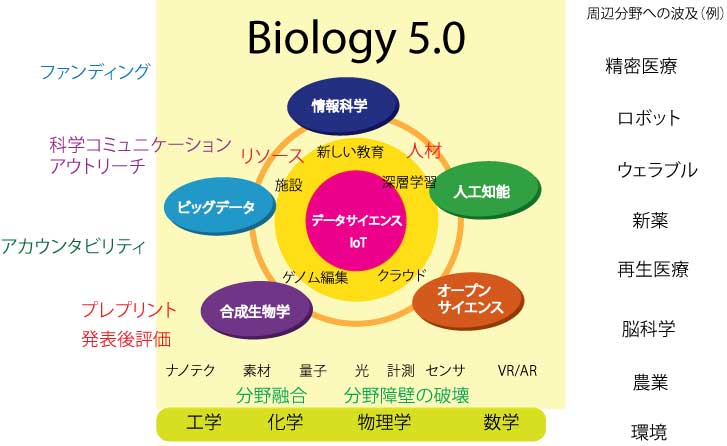

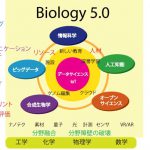

私の言うBiology 5.0というのは、ICTを最大限に活用し、サイバー空間と現実の生物とを融合させることで、生物学研究の方法を変えてしまうような革命が起こりつつあるということです(上図)。Biology 4.0の時代のラボでは、生物や細胞を扱ったり、遠心機を回したり、ピペットを使ったりすることが主でした。しかしBiology 5.0では、そういうウェットなものが姿を消し始めます。また、Biology 4.0の時代では、ゲノムやその情報というのは、情報が断片的であり強固なもので取り扱うのに、大掛かりな仕事でしたが、Biology5.0の時代では、ICTやゲノム編集などの力も借りて、それを自在に替えてみる、これまでなかったような生物情報を創り出すというようなことも行われます。

生物学では、観察が大切であると言われてきました。しかし、Biology 5.0では、「観察」という言葉から想像されるような伝統的な観察の重要性が著しく小さくなっていくのではないかと思います。Biology5.0では、情報科学、ビッグデータ、オープンサイエンス、合成生物学、人工知能などが重要になってきます。こういうのは、既にバイオインフォマティクスとして、たとえばゲノムやトランスクリプトームなどの分野では、一部では実際に行われているわけです。つまり、研究者自身がウェットな実験をやらずに、ゲノムなどのようなオープンな情報をデータベースから取り出して、それを分析して論文を執筆するというやりかたです。ところが、Biology 5.0では、これがさらに進展し、オープンデータになっている細胞の画像、電子顕微鏡画像、さらには脳活動の画像というものを取り出し、それを分析して、論文を執筆するということも日常的になっていくでしょう。こういう場合、論文を書く研究者が必要とするのは、コンピュータというツールを利用した「観察」ということになります。

Biology5.0で一番大切なのは何なのかというと、実は「データ」なのだと思います。つまり、「どんなデータでも収集してしまう」ということが大切です。「IoT(Internet of Things)」という概念がありますが、生体分子やその複合体、細胞、細胞の微細構造、細胞集団、組織、器官、個体、集団、すべての階層のパーツに回線を接続して、動きなどの全部のデータを集めるという仕掛けやシステムの開発が始まっていると思います。

生物学の研究がこのような形になってくると、伝統的な生物学の教育を受けた研究者だけでは対処できなくなります。生物学者は、数学や情報関係分野に強い人と共同研究をする必要がでてきそうです。これまでの生物学の共同研究の多くは、同じ分野にいる研究者の場合が多かったのです。これからは、お互いに自分のフィールドの知識や技術だけではできないような研究が大切になってくるでしょう。研究の方向が、分野融合型(Interdisciplinary)、さらには分野障壁の破壊型(anti-disciplinary)になっていくということです。

私のコネクトーム

脳神経系のニューロンが作っている回路のまとめてすべてを意味する「コネクトーム」については、私が、最近、脳科学辞典(日本神経科学学会の事業)に1項目を執筆しましたので、コネクトームの課題を含めて、詳しくはそちらの方を参考にしていただければと思います。

不思議なことなのですが、神経科学の現状では、「コネクトーム」という概念の捉えかたが研究者によって大きく違うということがあるのです。たとえば、Human Connectome ProjectをやっているDavid van Essen博士やOlaf Sporns博士などは、脳の大雑把な像であちこちの部域が活動している様子が思い浮かぶ一方で、Jeff Lichtman博士やSebastian Seung博士なら、たくさんのニューロンの突起がつながったような像が思い浮かぶのではないかと思います。また、Rafael Yuste博士であれば、一緒に活動しているニューロンみたいなものの集団が思い浮かぶはずです。これを、巨視的だ、微視的だ、構造的だ、機能的だというわけです。最終的には同じものになるはずですが、現状では、研究者それぞれの頭の中で異なるイメージを持つという奇妙なことになっているわけです。

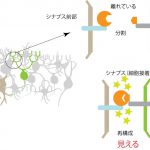

私にとっては、コネクトーム、つまりニューロン同士のつながりというのは、ニューロン同士をつなぎあげる分子の発現と特異性の問題です。私がやろうとしているのは、私のイメージしているコネクトームというものを、Biology5.0でアプローチするということになります。次回から、もう少しこの点を説明しつつ、最近発表した論文をいくつか紹介していきたいと思います。

参考文献

脳科学辞典(日本神経科学学会)「コネクトーム」山形方人(2016年)

この記事を書いた人

- Harvard University。名古屋大学理学研究科化学専攻で、理学博士。 高校時代は地学部で天文学に関心がありましたが、生化学に関心を持ち、 糖鎖やタンパク質の研究をしました。その後、細胞生物学、発生生物学に興味を持ち、現在は、脳神経回路の発生と機能の研究に関心があります。尖った人材になって、尖った人財を育てたいと思います。

この投稿者の最近の記事

研究成果2016年12月12日【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(4)

研究成果2016年12月12日【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(4) 研究成果2016年11月22日【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(3)

研究成果2016年11月22日【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(3) 研究成果2016年11月4日【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(2)

研究成果2016年11月4日【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(2) 研究成果2016年10月21日【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(1)

研究成果2016年10月21日【連載】脳望遠鏡:Biology 5.0で脳に挑む(1)