恐竜時代の地球軌道が、地球環境を変えた? – 新たな変動メカニズムの提唱

地球環境はどのように変わってきたか?

近年、地球規模の環境問題が多発し、その原因とされる温室効果ガス、二酸化炭素(CO2)濃度の増加への対策に、国際社会が取り組んでいます。この大気CO2濃度の急増は、これまでに類を見ないものだとされています。

一方、恐竜の繁栄した中生代は、現在(約400ppm)よりも数倍も大気CO2濃度が高く、気候も現在より温暖であったことが知られています。では、大気CO2濃度は、これまでにどのように変わってきたのでしょうか?

過去の大気CO2濃度を調べる方法はいくつか知られています。最も信頼できるのは、南極などの氷の中に泡として残されている空気のCO2濃度を調べる方法です。その結果、大気CO2濃度が10万年周期で約200ppmと300ppmのあいだを繰り返してきたことがわかっています。この10万年周期の要因として、地球の軌道が変わって、地球が受ける日射量やその分布が変わる「ミランコビッチ・サイクル」が挙げられます。

地球軌道が少し変わると、地球環境が大きく変わる:ミランコビッチ・サイクル

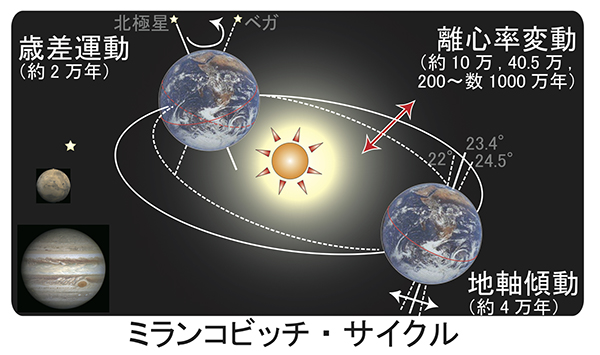

地球は太陽からの日射で温められているので、日射量が変われば地球の気候も変わります。太陽と木星や火星などの惑星の重力相互作用により、地球の自転軸は、22度から24.5度くらいのあいだを4万年周期で変化します。また自転軸の方向も現在の北極星から、織り姫星として知られる琴座のベガへと約2万年周期で変わります(歳差運動)。そのため、太陽に近い時期/遠い時期の季節が変わり、季節性が変化します。さらに、太陽の周りを地球が回る軌道の形も、10万年、40.5万年、200万年〜数1000万年といった周期で変化します(離心率変動)。これらにともなって、季節性がさらに変化します。これらの地球軌道変化の周期を「ミランコビッチ・サイクル」といいます。

この結果として、北緯65度の夏の日射量が変動し、氷床の拡大-縮小を引き起こした、という理論を、提案者の天文学者の名前にちなんでミランコビッチ理論と呼びます。日射のわずかな変化に氷床量が、大きく変化し、海洋循環や生態系が大きく変わった結果、大気CO2濃度や気温をはじめ、地球環境が大きく変動したと考えられています。

さらに過去の地球環境を復元する

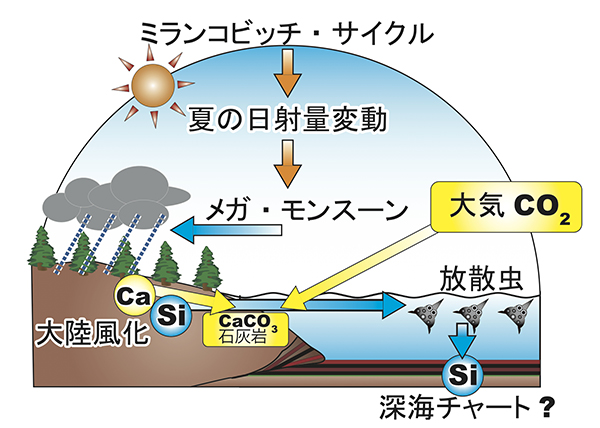

地球軌道は地球の誕生以降、絶え間なく変わってきましたが、氷から復元できる過去の気候は、100万年程度しか遡ることはできません。さらに古い時代を調べるには、地層に残された化石や化学組成から推定する方法があります。その方法のひとつに、大気・海洋・陸域・岩石圏などにおける物質のやり取り、特に岩石の風化を考慮して、過去の大気CO2濃度を算出する数値モデルGEOCARBがあげられます。これは、大気CO2濃度が、数十万年程度の地質学的時間スケールにおいては、風化により大気から除去される速度(特に、ケイ酸塩岩CaSiO3が風化し、石灰岩CaCO3として堆積する速度;下図黄色部)に強く影響されるからです。

風化によるCO2の除去は、気候の安定化に重要な役割を担っています。たとえば、何らかの要因で温暖化した場合、気温や降水量等が増加し、風化が進むことで大気CO2濃度を低下させ、地球温暖化を抑制する、という安定化機構、負のフィードバックが働くと考えられています。

このような関係を考慮することで、過去の大気CO2濃度が計算できます。しかし、グローバルな風化速度を、地質記録から直接見積もることは困難で、過去の風化速度やその変化要因については、大きな不確定性がありました。

大陸の風化を、深海から探る

私たちは、日本にも広く分布する、中生代の深海に堆積した地層、チャートが過去の風化速度の指標になるのではないか、と考えました。なぜなら、深海チャートは最近ブラタモリでも話題の、放散虫起源のシリカで構成され、大陸の風化によって海洋へと供給される溶存シリカの主要な除去プロセスだった可能性があるためです(上図青色部)。これが実証できれば、全球的な風化速度を推定する新しい手法を提案できるかもしれません。

しかしながら、どれほどの生物源シリカが深海に堆積したのかは、不明でした。そこで私たちは、日本や世界各地に堆積した生物源シリカの堆積速度を推定しました。その結果、当時の赤道域に堆積した生物源シリカは、現在の全海洋の9割分にも相当することが明らかになりました。さらに、得られた生物源シリカ堆積速度の時系列データは、GEOCARBモデルで計算した大陸風化速度と同じ変動パターンを示しました。これらの結果から、全球的な風化速度変動を深海チャートから推定できる、と提唱しました。

深海チャートは、ミランコビッチ・サイクルに伴う環境変動も記録しています。チャート1層は、化石記録によると平均約2万年で堆積し、歳差運動の周期と一致しています。また、チャートの厚さ(2万年間の生物源シリカの堆積速度≒全球的な風化度)は、10万年、40.5万年、200万年〜数1000万年といった離心率変動の周期が卓越します。特筆すべきは、その振幅が日射量変動に比べて有意に大きい点です。よって、何らかのメカニズムで、日射の影響が増幅された可能性があります。

増幅メカニズムとしての、超大陸パンゲアのメガ・モンスーン

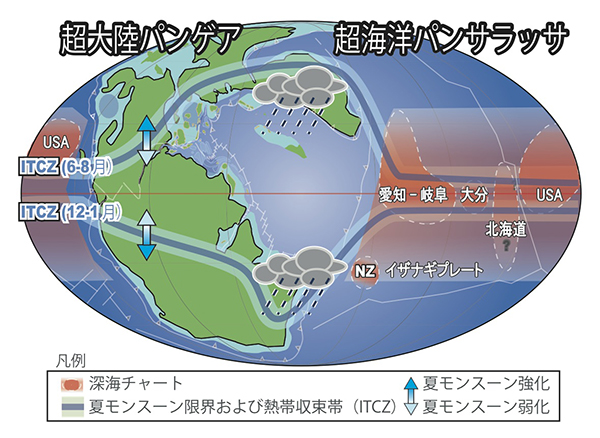

現在より温暖な三畳紀には、氷床の証拠がなく、ミランコビッチ理論をそのまま適応できません。一方、日射が影響を与えるのは、氷床だけでなく、海と陸の暖まりやすさの違いによって引き起こされる、季節的な風向きの変化「モンスーン」が挙げられます。特に夏のモンスーンは、日本の梅雨のような雨期をもたらします。

三畳紀はすべての大陸が合体した超大陸パンゲアが存在し、大規模な「メガ・モンスーン」が発生しました。このメガ・モンスーンの強度が、ミランコビッチ・サイクルによって、さらに大きく変動します。その結果、内陸に広がった乾燥域にも一時的に大雨が降り、一気に風化が促進されることで、非線形的に風化速度が変動し、深海チャートの厚さの変化として記録されている可能性があります。

中生代は、大気CO2濃度が現在の数倍以上に及ぶ高濃度だったと推定されています。特に、三畳紀は恐竜や翼竜、魚竜や首長竜などが進化、繁栄し始めた時代です。この時代の風化の強弱を、一目盛り2万年という「ものさし」で測ることができました。今回の結果を、他地域の古環境記録、化石記録と比較検討することで、大気CO2濃度や地球環境、生態系に、日射量変動が与えた影響を突き詰めて行きたいと考えています。

参考文献

Ikeda, M., Tada, R., & Ozaki, K. (2017) Astronomical pacing of the global silica cycle recorded in Mesozoic bedded cherts. Nature Communications 8, 11532.

Ikeda, M., & Tada, R., (2014) A 70 million year astronomical time scale of the deep-sea sequence (Inuyama, Japan): Implication for Triassic-Jurassic geochronology. Earth and Planetary Science Letters, 399, 30-43.

多田隆治, (2013) 気候変動を理学する ― 古気候学が変える地球環境観.みすず書房

この記事を書いた人

- 東京大学理学系研究科地球惑星科学専攻、准教授。京都大学理学部地質学鉱物学教室、東京大学理学研究科地球惑星科学専攻修士・博士課程修了。愛媛大学日本学術振興会特別研究員(PD)、アメリカ・コロンビア大学客員研究員、スイス・ローザンヌ大学客員研究員、静岡大学助教を経て、2020年より現職。主に地質学的手法を用いて、地球内外の要因が地球環境と生態系に与える影響ついて、研究を行っています。写真はセルビアのミランコビッチの自宅(現在はミュージアム)を訪れた際に撮影。

この投稿者の最近の記事

研究成果2020年8月26日雨が降れば、恐竜が大きくなる? – 恐竜の進化の引き金に影響したモンスーン

研究成果2020年8月26日雨が降れば、恐竜が大きくなる? – 恐竜の進化の引き金に影響したモンスーン 研究成果2017年7月13日恐竜時代の地球軌道が、地球環境を変えた? – 新たな変動メカニズムの提唱

研究成果2017年7月13日恐竜時代の地球軌道が、地球環境を変えた? – 新たな変動メカニズムの提唱