有機分子のなかを伝わる「粒子」と「波動」の中間的な電荷 – その性質が明らかに

「粒子」と「波動」?

「粒子」と「波動」の中間、と聞くと、学生時代に量子論を学んだ懐かしい(忌まわしい?)記憶がよみがえる方もいるかもしれません。それまでは電磁波という「波動」だと考えられていた光が、振動数×プランク定数で表されるエネルギーをもった「粒子」としての性質を示し、一般には「粒子」だと認識されている電子が、運動量をプランク定数で割った長さの波長をもつ「波動」として振舞うーーこのアインシュタイン・ドブロイの関係は、この世のすべての物質にあてはまる量子力学の基本なので、有機分子のなかの電荷が「粒子」と「波動」の中間だとしても、至って当たり前のように思われるかもしれません。

しかし、我々の身体が「波動」性を示すことがまずないように、ほとんどのものは「粒子」か「波動」どちらかの性質しか表に現しません。たとえば、物質内部を流れる電流の基本単位を電荷といいますが、電池のなかを流れる電荷である正負のイオンは専ら「粒子」として振舞う一方で、シリコンのような半導体の内部にある電荷は「波動」として取り扱ったほうが伝導現象をよく説明できることが知られています。両者の中間的な性質がひとつの物質に同時に現れることは多くなく、だからこそ量子論が我々にとって実感しにくい難解なものであるとも言えるのです。

有機半導体のなかの電荷

有機ELが薄型テレビやスマートフォンのディスプレイとして社会的に浸透していることに代表されるように、有機エレクトロニクスはすでに我々にも身近な“技術”になっています。しかし、この技術の根底にある“科学”には未解明な点が残されています。エレクトロニクスは、文字どおり電子(エレクトロン)の動きを操る技術ですが、有機エレクトロニクス素子のなかで電子がどのようなメカニズムで流れるのか、という点についても、完全には解明されていません。そもそも有機材料の多くは電子を流しにくい絶縁体です。電気を流す有機分子の存在が発見されたのは今から70年ほど前のことです。電気伝導の特徴にシリコンのような無機物の半導体と共通する点があることに着目し、こうした有機分子をはじめて“organic semi-conductor (有機半導体)”と名付けたのは日本人研究者でした。

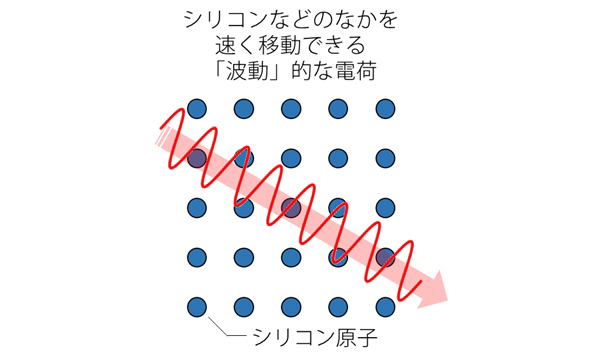

シリコンのなかで電荷が流れる原理は科学的にもよく解明されており、シリコン結晶の全体に拡がった「波動」的な性質の電荷が連続的に伝播していくと考えれば電気伝導の特徴は上手く説明できます。

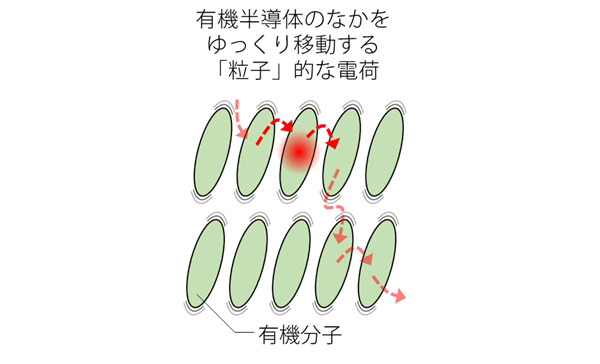

シリコンのなかで電荷が拡がった状態でいられるのは、結晶を構成する原子が共有結合で緊密に結びついているからであり、こうした「波動」状態の電荷は物質のなかを速く移動することが可能です。反面、有機半導体については、分子それ自体は共有結合で出来上がっていますが、分子と分子とを結びつけているのはそれより遙かに弱い分子間力です。このため、標準的な有機半導体物質のなかでは、電荷は充分に拡がることができず、「粒子」として振舞います。こうした「粒子」的な電荷の移動は途切れ途切れであるため遅くなりますが、これはエレクトロニクスに用いるには不利な特性です。

一方で、ある種の有機半導体分子においては、分子と分子の間に拡がった「波動」的で比較的速く移動できる電荷が存在することが実験的にも知られています。高速応答が可能で省エネな有機エレクトロニクス素子の開発には、有機半導体のなかで「波動」的に拡がる電荷が不可欠ですが、そのためには電荷が「粒子」的から「波動」的に移り変わる原理を解明することが求められていました。

有機分子から電子を取り出してエネルギーと運動量を調べる

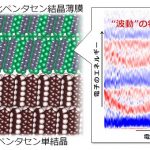

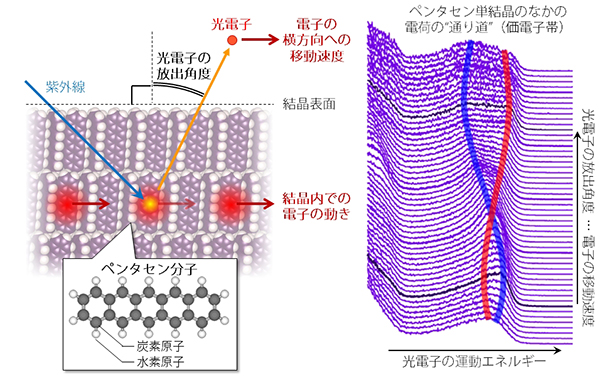

今回の研究で用いたペンタセンという分子は、フレキシブルなフルカラー有機ELディスプレイを駆動する有機トランジスタ材料として最初に用いられたことでも知られる代表的な有機半導体です。この分子の単結晶で作ったトランジスタが示す特性から、ペンタセンのなかでは伝導電荷が「粒子」と「波動」の中間的な状態になっているのではないか、ということは、大阪大学(現 東京大学)の竹谷純一教授の研究グループによって以前から提案されていました。このことを確認するためには、この物質のなかにある電子を実際に取り出して調べてみることが最も直接的な証拠になります。

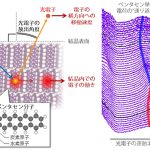

試料から電子を取り出すのには、最初に説明した光の「粒子」性を利用します。試料に含まれる電子が紫外線「粒子」と衝突すると、跳ね飛ばされて外に飛び出します。このとき、衝突させた紫外線のエネルギーが既知であれば、飛び出した電子(光電子)の運動エネルギーを調べることで、電子がもともと試料内部で持っていたエネルギーがわかります。一方、電子の横方向の運動量(速度)は外に飛び出す前後で変化しないことを利用すると、電子を検出する角度によって運動エネルギーがどのように変わるかを調べることで、電子の速度とエネルギーの関係が実測でき、その試料のなかで電荷がどのくらい加速されにくいか、すなわち電荷の実効的な“重さ”を見積もることができます。

この手法の問題点は、試料から電子を取り出すことができる深さが、通常の測定条件では10億分の1メートル以下と、非常に薄いことです。これはペンタセン分子1個の大きさより短い距離ですが、ペンタセンの結晶表面では分子の並び方が乱れている可能性が指摘されており、このままでは電荷の“重さ”を正確に測定することができません。

今回の研究では、通常用いられるより波長が2倍程度長い紫外線を利用することで、より内側にある電子を取り出して調べることに成功し、ペンタセン単結晶内部を流れる電荷の“重さ”が自由電子の3.5倍程度であることを明らかにしました。さらに、この電荷が「粒子」的・「波動」的それぞれの場合について、測定された“重さ”から伝導電荷の速さを理論的に計算し、実際のトランジスタデバイスについて報告されている電荷の移動速度と比較した結果、ペンタセン単結晶内部における伝導電荷が両者の中間的な状態であることが示されました。

「波動」的な電荷を速く流すことができる有機半導体物質を実現するためには?

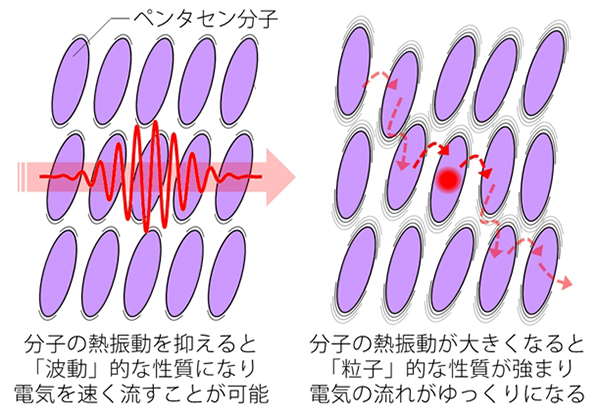

有機半導体のなかの電荷を“重く”加速されにくい「粒子」的な性質にしてしまう要因のひとつに、分子の熱振動が挙げられます。熱の実体は物質を構成する原子や分子の動きです。つまり、温度が高くなるほど熱振動は激しくなりますが、分子の振動は有機半導体のなかの電荷を動きにくくしてしまいます。

実際、ペンタセン単結晶の温度を室温から-150°Cまで冷却すると、電荷が2割ほど“軽く”なる、つまり「波動」的に動きやすくなることを、今回の研究により確認することができました。

分子の構造によって熱振動の度合いは変化し、同じ温度でも、激しく振動する分子もあれば、振動が穏やかなものもあります。本稿で紹介した電荷の“重さ”を量る手法を用いることで、どのような分子が“軽く”「波動」的な電荷をもち、温度を上げても「粒子」的になりにくいか、ということが解明されれば、高温環境におかれても電荷を速く動かすことができる高速・省エネな半導体資源を、炭素と水素のような膨大に存在する元素を主原料として化学合成のちからで創造できる可能性が拓かれるでしょう。

参考文献

Y. Nakayama, et al., “Single crystal pentacene valence band dispersion and its temperature dependence”, The Journal of Physical Chemistry Letters, 8 (2017) 1259-1264.

T. Uemura, et al., “Temperature dependence of the Hall effect in pentacene field-effect transistors: Possibility of charge decoherence induced by molecular fluctuations”, Physical Review B, 85 (2012) 035313.

中山泰生, 石井久夫, 「有機半導体単結晶の価電子バンドの実測」表面科学, 35 (2014) 215-220.(本文はhttps://www.jstage.jst.go.jp/article/jsssj/35/4/35_215/_article/-char/ja/から無償で閲覧可能)

この記事を書いた人

- 東京理科大学 理工学部 先端化学科 講師。2005年3月、東京大学大学院理学系研究科化学専攻 博士課程修了。博士(理学)。東京大学理学部物理学科においてポスドク、その後、千葉大学にてポスドク、助教を経て、2015年4月より現職。東京大学在籍時の研究テーマは「有機」とは全く無縁でしたが、千葉大学へ移った2007年より有機エレクトロニクスに関連する研究に携わりはじめました。現在は、本稿で紹介したような有機分子内の電子の性質に加えて、分子そのものの振舞いの理解と、その高次秩序化を目指した研究を進めています。