有機太陽電池の弱点を克服するには? – 電子も正孔も”波動”の性質をもつ有機分子結晶の界面をつくる

有機太陽電池とは?

有機太陽電池というのは、炭素を含む化合物である「有機分子」によって発電する太陽電池のことです。一方、電卓についている太陽電池からメガソーラーのソーラーパネルまで、我々の身近にある太陽電池のほとんどは、有機分子ではなく無機物質の「シリコン」を発電素子として利用しています。ただし、このことは必ずしもシリコンが太陽光発電に最適な材料であるということを意味しているわけではありません。

有用な再生可能エネルギー源である太陽電池も、製造したり廃棄したりするためにはもちろん相応のコスト(費用、エネルギー、環境負荷など)を必要とします。シリコン太陽電池には、半導体用途の需要が大きいため比較的安価に製造でき、技術が成熟しているため信頼性が抜群に高いという大きな利点がある反面、太陽電池に使えるような純粋なシリコンを製造するためには大きなエネルギーが必要で、光を電気に変える効率もそれほど優れていないという欠点があります。

一方、有機太陽電池には、プラスチックのような有機分子を材料にしているため、製造に要するエネルギーが小さく、有害な重元素も用いていないので環境にやさしいという利点があります。ただ、太陽光を電気に変える効率(光電変換効率)が低いことが、有機太陽電池の決定的な弱点になっています。有機太陽電池の光電変換効率はなぜ低いのでしょうか?

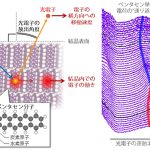

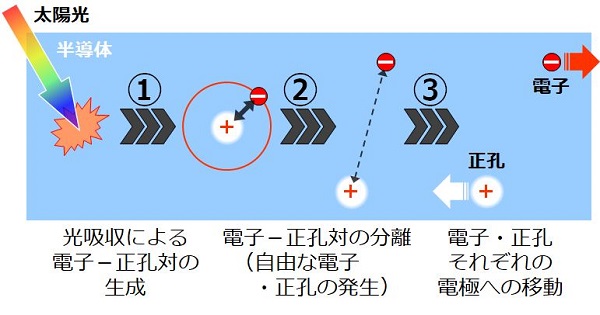

光が電気に変わるときに太陽電池の中で起こっている現象は、3段階に分けて考えることができます。最初に起こるのは、太陽電池が光のエネルギーを吸収するプロセスです。このとき、吸収したエネルギーによって太陽電池内部の電子が元の状態からたたき出されて、その場所に電子の“空席”が生じます。この電子の空席は、電子とは逆に正の電荷を帯びていますので、「正孔」と呼ばれます。

この正孔と負の電荷をもつ電子とは静電気力で引き合って対になる傾向がありますが、両者が引き離され、それぞれが単独で自由に動ける状態になるのが、次の段階です。最後に、これらの正孔と電子が太陽電池の中を移動し、それぞれ反対側の電極から電流として取り出されることで発電が起こります。

(1) 光吸収による電子 – 正孔対の生成

(2) 電子 – 正孔対の分離(自由な電子・正孔の発生)

(3) 電子・正孔それぞれの電極への移動

太陽電池全体の効率は、これら3つのプロセスの効率の積で決まります。最初のプロセスについては、実は有機太陽電池の効率はシリコン太陽電池の10倍から100倍優れているのですが、残念なことに2番目・3番目の効率の低さが有機太陽電池の弱点の根源になっています。

逆に、有機太陽電池の中で発生した電子と正孔の対を効率よく引き離し、別れたあとの電子と正孔それぞれがスムーズに動けるようにすることにより、有機太陽電池の光電変換効率は今以上に改善できる余地が残されているのです。

有機太陽電池の弱点はどこにある?

一言で言えば、この2番目と3番目の効率を同時に良くすることが難しい、というところにあります。

電子と正孔が単独で動けるような状態にするためは、両者がペアで結びついているよりも、別れ別れでいる方がエネルギー的に得な状況を作る必要があります。シリコン太陽電池は、電子がたくさん存在している「n型」エリアと、正孔がたくさん存在している(つまり電子が不足している)「p型」エリアの境目である「pn接合」を必ず持っています。シリコンの中で生じる電子と正孔のペアは引き合う力があまり強くないため、このpn接合で生まれた電子と正孔は、互いに自分たちの仲間の方へ集まり、自動的に離れ離れになります。

これに対し、有機半導体の中で発生する電子と正孔は、シリコンの中の10倍以上強い力で引き付け合うため、両者を引き離すためには一工夫が必要となります。有機材料のなかには、電子を放出しやすいドナー種と、逆に電子を受け取りやすいアクセプター種があります。このことは逆に、ドナー種は電子を嫌い、アクセプター種は正孔を嫌うことを意味しますので、両者を組み合わせれば、電子と正孔が対になっているより、電子はアクセプター種に、正孔はドナー種に、それぞれ別れて存在した方が得な状況を作り出すことができます。

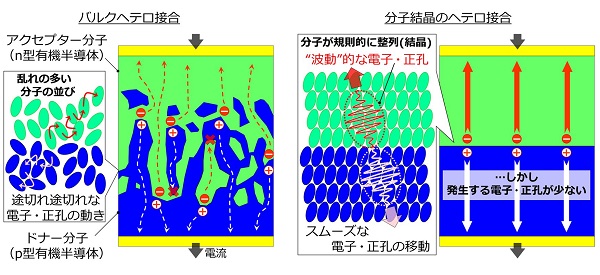

現在主流の有機太陽電池は、ドナー種とアクセプター種をぐちゃぐちゃに混ぜ合わせることで、両者の接触面積をなるべく大きくし、少しでも多くの電子・正孔対を引き離そうという設計思想で作られています。こういった構造は「バルクヘテロ接合」と呼ばれます。

他方、別れたあとの電子と正孔をスムーズに移動させるには、これらが拡がった「波動」の性質をもっていることが有効です。実際、電子が動きやすい金属やシリコンの中では、電子は波として取り扱うことができます。それに対し、多くの有機半導体の中の電子や正孔は、波の性質を示しにくくスムーズに移動できません。

ただし、ある種のドナー分子を規則正しく整列させて結晶をつくると、有機半導体の中でも波動的に拡がった正孔の状態が実現することはすでに実証されていますので、そういった分子は有機太陽電池の材料として有望かもしれません。

もっとも、異なる材料がぐちゃぐちゃに混ざり合っていて、かつ規則正しく整列している、という状況を実現するのは困難です。電子と正孔を効率的に引き離すことと、離れた電荷がスムーズに移動できることとは、あちらを立てればこちらが立たぬ、という関係にあるのです。

弱点を解決するカギとは?

今までの話をまとめると、有機太陽電池が効率よく発電するためには、ドナー種とアクセプター種という2種類の有機半導体分子が直に接している界面の面積をなるべく大きくする必要がある一方、生じた電子と正孔をスムーズに電極まで運ぶには、いずれの分子も規則正しく整列した結晶になっている必要がある、ということになります。どうしたらそういう都合の良いものを作れるでしょうか?

筆者らは、「有機半導体エピタキシー技術」がカギになるかもしれない、と考えています。

実は、ある材料の結晶の上に別の材料の結晶を成長させる手法は、半導体エピタキシー法という、従来の半導体分野ではよく使われている技術なのです。有機半導体についても、ある分子の単結晶の上に別の分子の結晶を成長させることが可能であることを、筆者らの研究グループは明らかにしてきました。

この有機半導体エピタキシー技術を応用すれば、ドナー分子とアクセプター分子が直に接触しており、かつ両者とも規則正しく整列した結晶であるという、理想的な分子接合を作ることができます。

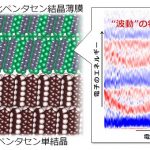

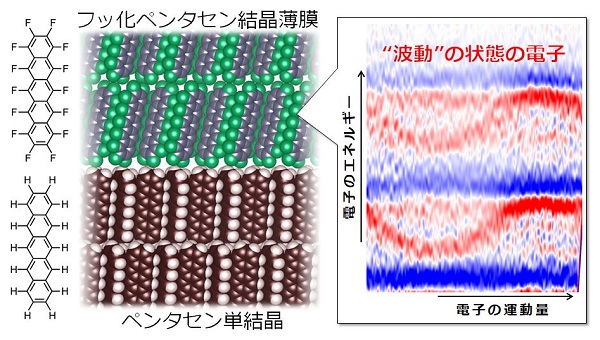

今回の研究では、ドナー種としてペンタセン、アクセプター種としてペンタセンの水素原子をすべてフッ素原子で置換してできるフッ化ペンタセンという分子に着目し、有機半導体エピタキシー技術を用いて、ペンタセン分子の単結晶の上に規則正しく整列したフッ化ペンタセン分子の結晶薄膜を作りました。そしてこのフッ化ペンタセン分子の結晶薄膜の中で、「電子が波動的に拡がった状態」になることを明らかにしました。

筆者らの以前の研究により、ペンタセン単結晶の中では、「正孔が拡がった波動的な状態」になり得ることがわかっています(詳しくは『有機分子のなかを伝わる「粒子」と「波動」の中間的な電荷 – その性質が明らかに』)。つまり、電子と正孔の両方が波動的な状態となり得るドナー・アクセプター界面が、有機半導体エピタキシー技術により実現可能であることが、今回の研究で初めて証明されたといえます。

有機半導体エピタキシー技術は有機太陽電池の主流になるか?

正直、それはわかりませんが、有機太陽電池の開発に携わる研究者の多くが、現在の主流であるバルクヘテロ接合に対して満足しているのかというと、そういうわけでもないようです。

最近、まさにバルクヘテロ接合型有機太陽電池の生みの親である分子科学研究所の平本昌宏教授の研究グループから、ドナー分子とアクセプター分子をそれぞれ規則正しく整列させた結晶膜を交互に積層した太陽電池が報告されました。通常のバルクヘテロ接合型では、発生させた電子や正孔をわずか数100 nm離れた電極まで取り出すまでにも大きな電流損失が発生するのに対し、結晶膜の交互積層構造ではその10000倍ほど離れた電極まで電流を取り出せることが報告されています。これは、電子と正孔の波動的な状態を活用できる結晶性のドナー・アクセプター界面の利用が有望であることを示しています。

また、数mmから数cmのスケールで有機半導体分子が一様な向きに配列した単結晶薄膜を溶液から製造できる技術も開発されおり、こうした手法により異なる分子の結晶の向きを揃えて成長させられることも、中国の研究グループからすでに報告されています。

有機太陽電池開発のブレイクスルーは、意外とすぐそこまで来ているかもしれません。

参考文献

- Y. Nakayama, et al., “Widely Dispersed Intermolecular Valence Bands of Epitaxially Grown Perfluoropentacene on Pentacene Single Crystals”, The Journal of Physical Chemistry Letters, 10 (2019) 1312-1318.

- T. Kikuchi, et al., “Lateral Alternating Donor/Acceptor Multilayered Junction for Organic Solar Cells”, ACS Applied Energy Materials, 2 (2019) 2087-2093.

- J. Wu, et al., “Preparation of Single-Crystalline Heterojunctions for Organic Electronics”, Advanced Materials, 29 (2017) 1606101.

この記事を書いた人

- 東京理科大学 理工学部 先端化学科 講師。2005年3月、東京大学大学院理学系研究科化学専攻 博士課程修了。博士(理学)。東京大学理学部物理学科においてポスドク、その後、千葉大学にてポスドク、助教を経て、2015年4月より現職。東京大学在籍時の研究テーマは「有機」とは全く無縁でしたが、千葉大学へ移った2007年より有機エレクトロニクスに関連する研究に携わりはじめました。現在は、本稿で紹介したような有機分子内の電子の性質に加えて、分子そのものの振舞いの理解と、その高次秩序化を目指した研究を進めています。