社交不安・知能・がん疼痛に寄与する臨床Gamification

臨床Gamificationの現在地

近年、デジタルゲームの臨床的な利活用が進展しています。

たとえば、米国Akili社が開発した「AKL-T01(製品名:EndeavorRx)」は、世界初となるゲームベースドのデジタル治療(Digital Therapeutics:DTx)用アプリです。

AKL-T01は、8~17歳の不注意優勢型もしくは混合型の注意欠如・多動症/注意欠如・多動性障害(ADHD)における不注意症状の改善に適応があり、ADHDと診断された600名以上を対象とする治験において、Test of Variables of AttentionによるAttention Performance Indexのベースライン変化量を主要評価項目として有効性と安全性を検討した結果、対照群に比べて統計学的に有意な改善が認められています。

併せて、AKL-T01群において当該ゲーミングによる有害事象は認められなかったことから、米国FDA承認、ならびに欧州CEマークをいずれもすでに取得しています。

我が国においても、AKL-T01(日本版:SDT-001)、および自閉スペクトラム症/自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群など)を対象とする「AKL-T02」の国内解禁が検討されており、目下、SDT-001の第III相の治験が進行中ですので(本稿執筆現在、SDT-001の日本国内における製造

そもそも、ゲームとは「何らかの課題解決を、特定のルールや演出などが講じられた環境下で行う、娯楽的かつ知的な諸活動」と定義可能で、オランダの歴史学者Huizingaが現生人類の学名である「ホモ・サピエンス(=賢い人)」になぞらえ、我々人間の本質を「ホモ・ルーデンス(=遊ぶ人)」と象徴的に形容したことからも窺い知れるように、義務的な仕事や勉強などと比較しても、ゲームには人間心理との親和性が高いという構造的な特長があります。

このような、ゲームの有する特長を他分野に応用する手法を「Gamification」と呼び、類義語には、特に教育的な手法を指す「Edutainment」があります。

筆者は、とりわけ臨床的なGamificationに期待を寄せており、学生指導やカウンセリング、アスリートへのアドバイザリーなどと並行し、臨床Gamificationの研究活動に取り組んで参りました。

なお、これまでの研究において、デジタルゲームやeスポーツにも、運動やリアルスポーツに類する機能があることが明らかになってきています。

たとえば、九州工業大学大学院や九州産業大学との共同研究では、eスポーツが高齢者の自動車運転に係る認知機能の改善や低下抑制に寄与する展望が示唆され、高齢者の危険運転や免許返納問題、認知症やフレイル予防、健康寿命延伸などの社会課題に対するeスポーツの貢献可能性を、ご招聘頂きました医学会や行政講演会などにて既報しました。

ついては、本稿では、臨床Gamificationに係る一連の研究成果を、初公開を含めてご報告したいと思います。

社交不安治療では重症度が軽快

まずは、思春期・青年期における社交不安治療に関する研究です。

俗に「あがり症」とも言われる社交不安症/社交不安障害/社交恐怖(SAD)は、不安症/不安障害/恐怖関連症群のなかでも発症年齢が早く、自意識シャイネスが高じる思春期が好発年齢で、3/4は8~15歳に発症、中央値は13歳とされます。

疫学的には生涯有病率10%以上との報告もあり、決して珍しくない精神疾患ですが、その反面、サブクリニカルな性格特性と見なされやすく、半数以上の方々は未治療で自然寛解率も低いため、慢性化を辿りやすい傾向にあります。

一般に、15~20年を治療アクセスまでに要すると言われており、都合、初診平均年齢は20代後半に差し掛かるため、学齢期に発症し成人期まで遷延した場合、不登校を経て引きこもりに至る経過も散見されます。

一方、日本の文化依存症候群「対人恐怖症(英語名:Taijin Kyofusho Symptoms)」との共通性もあり、気分症/気分障害/抑うつ障害(うつ病など)や依存症など他の精神疾患の併存率のほか、深刻な希死念慮率や自殺企図率も高く、我々にとって身近かつハイリスクな精神疾患のひとつといえます。

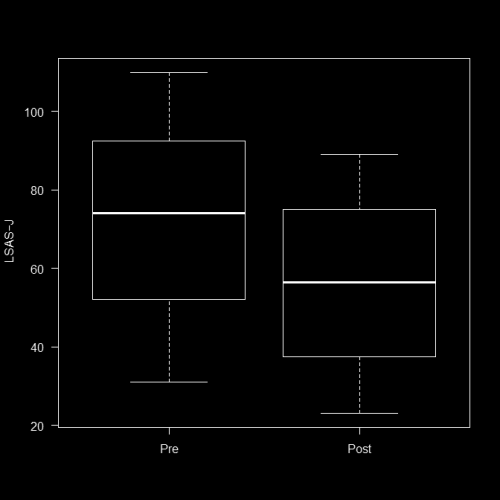

そこで筆者の研究では、平均19.25±1.26歳のSAD有所見者(男性4名)を対象にeスポーツ活動を実施し、SADの臨床症状や治療反応性を検知可能なLiebowitz Social Anxiety Scale(LSAS-J)を用いて、当該介入期間におけるPrePost値を比較した結果、SAD症状の改善に有意傾向が認められました(p < .10)。

また、PreにおいてC/O値以上のSAD重症度を示した全被検者が、Postには1段階ずつ、すなわち「重度」者は「中等度以上」に、「中等度以上」者は「中等度」に、「境界域」者はC/O値未満に、それぞれ軽快しました。

本研究結果により、思春期・青年期に喚起された社交不安において、eスポーツ活動に際する他者との社会交流が心理療法的に機能し、SADの諸症状や重症度に対して治療的に寄与したものと示唆されます。

eスポーツは、IPv6(IPoE)や5Gなどの超低遅延を実現させ得る現代的なインターネット規格との親和性が高く、ラグを抑制した良好な通信・動作環境ならば、わざわざ対面せずともオンラインで参集して競技可能なため、対人恐怖心性が高い方々の心理的抵抗の緩和が図れることから、コミュニケーションツールや各種プログラムとして、今後のSAD臨床、ならびにSAD傾向が窺われる不登校支援や引きこもり支援などにおける利活用が期待されます。

小児を含む知能開発では正答率が上昇

次は、小児・若年者における知能・認知機能開発に関する研究です。

先行研究においても、デジタルゲームと脳機能の関連性について検討が行われています。

たとえば、米国医師会にて発表された論文によれば、記憶や衝動制御を評価する認知機能テストにおいて、1日平均3時間以上ゲームをした子どもたちは、まったくゲームをしなかった子どもたちに比べて、いずれもより速くより正確で高成績を収めました。

また、機能的MRI(fMRI)を用いて脳活動を解析した結果、1日平均3時間以上ゲームをした子どもたちは、まったくゲームをしなかった子どもたちに比べて、記憶力や注意力を司る脳領域で高い脳活動を示しました。

併せて、1日平均3時間以上ゲームをした子どもたちは、認知的な要求水準の高い課題に関連する前頭葉の脳活動が多く、視覚を司る後頭葉では脳活動が少ないことが確認されました。

研究者らは、ハイレベルな認知処理が求められるデジタルゲームの機序によって、脳機能における記憶や衝動制御のトレーニングとして機能し、一連のパフォーマンス向上に寄与している可能性がある一方、反復的なゲーミングによって、少ない脳活動でも視覚処理が行われるよう、視認性に係る脳機能は効率化されている可能性があると分析しています。

なお、本論文では、デジタルゲームと暴力や攻撃性の増加に、臨床的有意性は見出されなかったと報告されています。

同様の結果は、オックスフォード大学のPrzybylskiらの先行研究などにおいても指摘されており、往々にして「ゲーム=悪」の構図と見なされかねない「モラルパニック」への警鐘が鳴らされています。

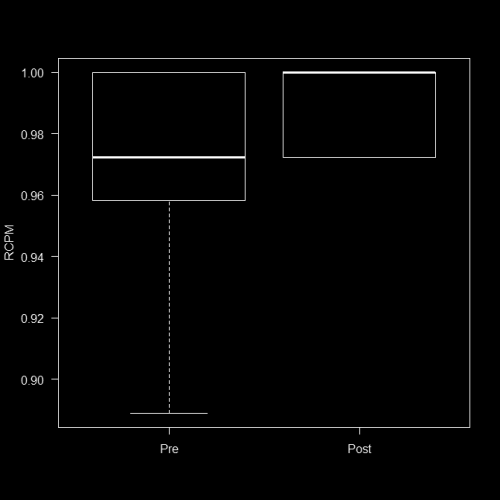

そこで筆者の研究では、九州産業大学、筑波大学、小児眼科の先生方との共同研究として、平均17.71±4.86歳のeスポーツ経験者(男性16名)を対象にeスポーツ活動を実施し、非言語性知能、演繹的抽象推論能力、視覚的構成能力などを検知可能なRaven’s Coloured Progressive Matrices(RCPM)を用いて、当該介入期間におけるPrePost値を比較した結果、被検者全体で正答率が有意に上昇しました(p < .05)。

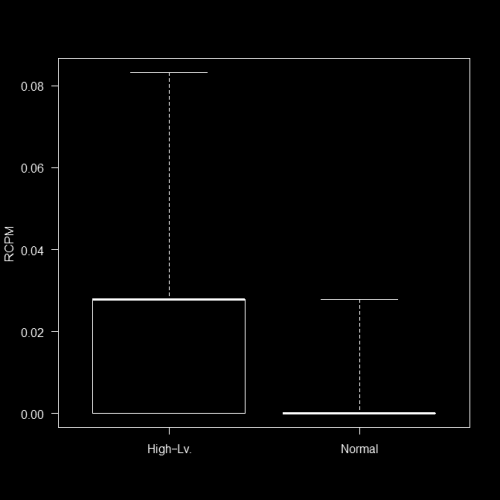

また、eスポーツにおける世界選手権の日本代表や国体の都道府県代表レベルの被検者をハイレベル群、それ以外の被検者をノーマル群とし、両群間のPrePost変化量を比較した結果、ハイレベル群はノーマル群に比べて正答率変化量が有意に高値でした(p < .05)。

さらに、Preにおいて正答率の低かった特定問題の両群間の解答変化を比較した結果、ハイレベル群はノーマル群に比べて正答変化量が有意に高値でした(p < .05)。

本研究結果により、小児ないし若年者において、視空間にて要求される知的および認知諸機能に対し、eスポーツ活動による開発的効果が示唆されます。

特に、より競技強度の高いeスポーツ活動では当該効果量が増大し、苦手課題の克服にも寄与する有用性が窺われており、今後の発達臨床における利活用が期待されます。

また、外部財団の助成を仰ぎ研究責任者を拝命しました、特別支援学校における知的発達症/知的発達障害(知的障害/精神遅滞)児を対象とした別の研究においても、eスポーツ活動後に認知機能テストの成績が有意に上昇しており、当該児への知育的な寄与がやはり支持されたことから、特別支援教育へのeスポーツの参入・援用可能性に展望ありと見ています。

がん疼痛緩和では鎮痛剤が減薬

続いては、がんサバイバーにおける疼痛緩和に関する研究です。

疼痛管理を意味するペインコントロールの分野でも、先行研究においてデジタルゲームの有効性が検討されています。

特に、ゲームベースドを含む仮想現実(VR)を運用したペインコントロール研究にアップデートが見られ、標準的な既存薬と比較した侵襲性の低さや忍容性の高さだけでなく、患者・医療従事者双方の満足度の高さが特長的と報告されていることから、患者主体のアウトカムや意思決定・合意形成を重視するValue Based Practice/Medicine/Healthcare(価値に基づく医療)やShared Decision Making(共同/共有意思決定)などの文脈においても有意義といえます。

したがって、将来的にゲームライクなペインコントロール自体のエビデンス蓄積に加え、コンテンツとして各種エクステンディッドリアリティ/クロスリアリティ(XR)の技術開発やプレゼンスが加速すれば、ポリファーマシー対策や医療費抑制などに至るまで、果てしなくその展望が拡がってゆくものと推察されます。

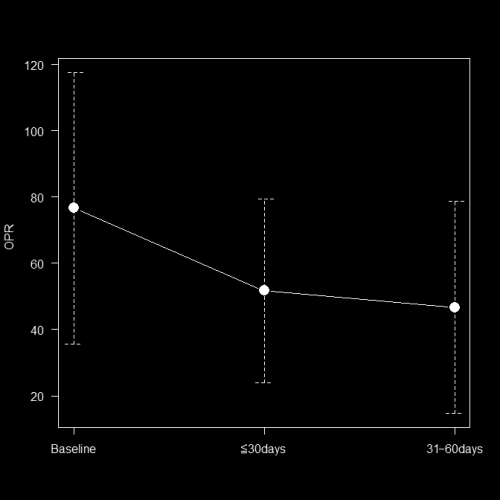

そこで筆者の研究では、50歳代のがんサバイバー(女性)を対象にデジタルゲームを用いた心理療法を実施し、オピオイド鎮痛剤の服用量を指標として、当該介入期間における経時変化を観測した結果、鎮痛剤服用量が有意に減少しました(p < .01)。

また、介入前30日間のベースライン値、ないし介入後30日経過ごとの経時値を多重比較した結果、ベースライン~30日経過間において鎮痛剤服用量が有意に減少(p < .05)、ベースライン~60日経過間においても同じく有意な減少が認められ、減薬が持続されていました(p < .05)。

併せて、30日経過~60日経過間では漸減したものの非有意のため、単に「日にち薬」が鎮痛剤を代替したとは解されませんでした。

なお、介入前の被検者は、症例の少ない希少がんが40歳代前半で見つかり、OPE適応となりましたが、術後後遺症を含む神経障害や機能障害などのため、国際疼痛学会(IASP)分類におけるがん性、ならびに一次性(線維筋痛症)の慢性疼痛、および抑うつ症状を併発され、数年来鎮痛剤が手放せない状態でした。

一方で、知的に非常に高く、語学も堪能な方でしたので、介入後は、デジタルゲームの戦略性や、海外ユーザーとの英語交流が行動活性化への刺激となってQOLが向上し、神経障害や機能障害は不変ながら、上記のとおり鎮痛剤の内服が減少、さらに抑うつ症状にも軽快が認められました。

本研究結果により、デジタルゲームに係る外部刺激、要求水準、帰属意識、娯楽性などによって、外受容感覚、高次精神機能、社会性、快感情などが賦活したことで、慢性的な内受容感覚の感覚過敏性が緩和、すなわち、一連の破局化に対するディストラクションが見立てられるとともに、がん罹患に伴い拡散・喪失していたアイデンティティや自己効力感も再確立・再認知に傾き、疼痛や抑うつに対して治療的に寄与したものと示唆されます。

また、ベースライン~30日経過間において約33%、ベースライン~60日経過間において約39%の減薬率であったことから、内服に係る薬剤負荷や副作用の抑制も認められます。

本症例のような薬物療法のみならず、リハビリテーションやトレーニングなどの忍耐や苦痛を伴いがちな治療・支援にさえも娯楽性をもたらせることは、Gamificationの著明な優位性といえるため、適応的な行動変容を図る行動医科学的にも、今後の臨床Gamificationに大きな期待が寄せられます。

翻って、デジタルゲームやeスポーツには、年齢、性別、そして障害の有無などを問わず行える、独自性や持続可能性があります。

たとえば、筆者が尊敬する米国プロeスポーツ選手のBrolyLegs選手は、先天性関節拘縮症による肢体不自由のため、ストレッチャーにうつ伏せの体勢で過ごされ、自力移動もままならず、コントローラーを握ることにもご不自由があります。

しかしながら、両手で抱え込むようにしてコントローラーを顔に押し当て、唇や、頬越しに舌を駆使して、難解なコマンド入力や、素早いボタン操作を行っておられ、世界トップティアの選手たちと渡り合う実力者です。

また、外出でき人に会えることの喜びを、デジタルゲームによって人生の扉が開けたと表現される一方、さもなくば、ずっと家にこもっていたかもしれず何をしていたかもわからないと語られ、eスポーツ活動が、困難や事情を抱える当事者の方にとって、社会参加の起点や選択肢となり得ることを体現しておられます。

特に、Z世代以降の、幼少期や学生時代からeスポーツが既成概念化された世のなかで育つ「eスポーツネイティブ」には、「デジタルネイティブ」にとってデジタル化がそうであったように、eスポーツは社会環境的により身近になってゆくことでしょう。

こうした、デジタルゲームやeスポーツの有する多様性や包摂性を、個々人に留まらず社会全体が賢く享受するには、旧来先行してきた「ゲーム=悪」というモラルパニックからの解放のため、地道にエビデンスを蓄積し、合理的な学術的有用性を発信し、既存の社会へ問題提起を行う、一連のレギュラトリーサイエンスに係る相互作用が不可分であると考えます。

まずは、当面の課題と自戒しておりますサンプルサイズの拡大や代表性の確保に取り組みつつ、引き続き、臨床Gamificationによる社会課題のさらなる解決・改善へと精進して参ります。

参考文献

- Aarseth, E., Bean, A. M., Boonen, H., Colder Carras, M., Coulson, M., Das, D., Deleuze, J., Dunkels, E., Edman, J., Ferguson, C. J., Haagsma, M. C., Helmersson Bergmark, K., Hussain, Z., Jansz, J., Kardefelt-Winther, D., Kutner, L., Markey, P., Nielsen, R. K., Prause, N., Przybylski, A. K., Quandt, T., Schimmenti, A., Starcevic, V., Stutman, G., Van Looy, J., & Van Rooij, A. J. (2017). Scholars’ open debate paper on the World Health Organization ICD-11 Gaming Disorder proposal. Journal of Behavioral Addictions, 6(3), pp.267-270. doi:10.1556/2006.5.2016.088.

- 神崎保孝. (2022). 臨床の視点から:Gamificationにおける社交不安治療的・心理的競技能力開発的経過. 日本体力医学会地方会抄録. 体力科学, 71(5), pp.477-478. doi:10.7600/jspfsm.71.477.

- National Institutes of Health. (2022). Video gaming may be associated with better cognitive performance in children. U.S. Department of Health and Human Services.

この記事を書いた人

-

福岡県北九州市生まれ。

日本代表選手メンタルアドバイザー(オリンピック・サッカーワールドカップ・世界陸上など)、世界選手権組織委員アドバイザー、教育庁教職員メンタルヘルスカウンセラー・研修講師、教育委員会スクールカウンセラースーパーバイザー、医療従事者養成課程教員、急性期・回復期総合病院アドバイザー・カウンセリング専門外来、精神保健福祉センター自殺対策・自死遺族カウンセラー、商工会議所アドバイザー、民事訴訟事件裁判鑑定人、自殺等重大事態第三者調査委員、東京大学大学院医学系研究科、シンクタンクCCO、北九州政策研究ネットワーク(九州大学理事主宰)顧問など歴任・現籍。

日本初のeスポーツチームメンタルアドバイザーとして顧問契約を締結するeモータースポーツチームからは、国際自動車連盟(FIA)世界選手権の日本代表選手、国体の銀メダリストなどを輩出しているほか、学生時代に大手ゲーム企業プロデューサーからの招聘で企画開発に参画した異色の経歴。

著者連絡先:y-kanzaki@umin.ac.jp

この投稿者の最近の記事

研究成果2024年4月12日社交不安・知能・がん疼痛に寄与する臨床Gamification

研究成果2024年4月12日社交不安・知能・がん疼痛に寄与する臨床Gamification