5℃の細胞の中に入ったら寒い? 寒くない? – 細胞内の熱の逃げやすさをナノ粒子の温度計で測る

紅茶もあなたも冷める

寒いのは、どういうときでしょうか? 冬の北海道、夏場のデパート、スベったジョーク——いろいろなシチュエーションが思い浮かぶなかから、ここでは気温や水温の低い場所で過ごす場合について扱いたいと思います。

私は仕事柄コーヒーも紅茶もよく飲みますが、どちらかといえば紅茶の方が好みです。特に冬の寒い部屋なら、暖かい紅茶はホッとしますよね。でもカップに入れておくと、すぐに冷めてしまいます。そんなとき、カップの下にちょうど良い強さのヒーターがあれば、ずっと暖かいまま飲めるはずです(香りは飛んでしまいますけれど)。紅茶やカップの表面から熱が部屋の中へ逃げる一方で、同じだけの熱をヒーターが供給して、紅茶の温度が保たれるからです。

さて、あなたも紅茶のカップがあるのと同じ、寒い部屋に座っています。室温は5℃としましょう。そのままでは紅茶のように、体温が徐々に下がるはずです。ところが実際には、体温はほとんど下がりません。これはカップを温めるヒーターのように、あなたの体の中にも熱を供給する仕組みがあるためです。熱が体の中から供給されつつ、体の表面から部屋の空気へと逃げていく、ちょうどその釣り合うところで体温を保てるのです。

次にあなたは、その寒い部屋から急に湖へ入ったとします。このとき、湖の水温は部屋の気温と同じで、5℃だったとしましょう。想像するのも嫌なくらい寒そうです。実際、5℃の部屋では体温を37℃に保つことができても、5℃の湖の中では体温が速やかに低下します。いつも同じだけの熱を供給する体であると仮定すると、5℃の部屋で37℃の体温が、5℃の湖の中では7℃くらいにまで低下するでしょう。

部屋も湖も同じ温度なのに、体温の下がり方はなぜ異なるのでしょうか?

熱の逃げやすさと温度

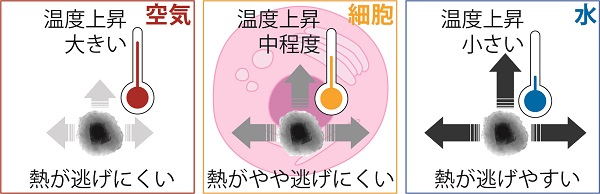

この問題を考えるためには、熱の逃げやすさを考える必要があります。水は空気よりも20倍ほど熱が逃げやすく、この差が体温の大きな違いを生むのです。

まず上の計算はどのように行ったか、ということから説明します。

あなたの体内で供給される熱はいつも一定で、またあなたを取り囲む環境へ熱が均等に逃げていく、という最も単純な場合を考えます。このとき体温と環境の温度との差は、その環境における熱の逃げやすさに反比例します。熱が2倍逃げやすいと、温度差が1/2倍になるというわけです。

先ほどの計算においては、5℃の部屋で37℃の体温だったので、温度差は37℃-5℃=32℃。水は空気に比べて20倍も熱が逃げやすいことから、水温との温度差は32℃÷20=約2℃まで縮まることがわかります。つまり体温は5℃+2℃=7℃まで下がる、ということです。このような「熱の逃げやすさ」は、「熱伝導率」と呼ばれています。

逆に、体温が測れると、熱伝導率のことがわかります。部屋で37℃(室温より32℃高い)、湖で7℃(水温より2℃高い)のとき、水の熱伝導率は空気に対して32÷2=16倍(約20倍)ほどであることが導かれます。つまり発熱する温度計(たとえばあなたの体)があれば、任意の媒質(たとえば空気)を基準にすることで、別の媒質(たとえば水)の熱伝導率を知ることができるのです。

「発熱する温度計」を作って性能を確かめる

私たちは、細胞の中での熱の逃げやすさ、すなわち細胞の熱伝導率に興味があります。そこで私たちは、あなたを細胞の中に入れて寒いかどうかを聞いてみたい、と考えるのですが、残念ながら細胞はとても小さく(直径20 μm程度)、あなたはとても大きいためにできません。そこで私たちは代わりに、小さな細胞よりもずっと小さな「発熱する温度計」を新たに作製して利用することにしました。

まず細胞用の温度計を準備しました。細胞毒性が低く、細胞内の生体分子やイオンの流れに影響されない安定性を持ち、一点の温度が測れる。その条件を満たすものとして、蛍光シグナルから温度を計測できる、ダイヤモンドのナノ粒子(fluorescent nanodiamond, FND)を選びました。

次にFNDの表面に、ポリドーパミン(polydopamine, PDA)を貼り付けました。ポリドーパミンは、もともとムール貝が作り出す接着タンパク質を模倣して作られた生体適合性に優れた材料です。私たちは、PDAが光を吸収して発熱する点に着目しました。こうして私たちは、発熱し、かつ自らの温度を計測できるナノ粒子PDA-FNDを作りました。平均直径が約200 nmのナノ粒子です。

性能を確認するため、空気、水、オイル、の3つの媒質中にPDA-FNDを置きました。これら媒質の熱伝導率はわかっており、3つのなかでは空気が最も低く、水が最も高く、オイルがその中間です。上で述べたように温度上昇は熱伝導率に反比例するので、PDA-FNDの温度上昇は空気が最も大きく、水が最も小さく、オイルがその間になるはずです。実験したところ、この予想通りの結果となりました。

そして、計測されたデータを利用してシミュレーションを行い、1個のPDA-FNDから放出される熱量を決めることができました。計測の正しさを検証するために、空気と水の計測データのみを用いてこの熱量を推定し、その推定値からオイルの熱伝導率を計算してみたところ、文献値と非常に良く一致しました。また、1個のPDA-FNDが光を受けて放出する熱量と、そこに含まれるPDAの量から、PDAの吸光度が計算されます。この値も、既報と一致していました。さらにPDA-FNDのサイズ、つまり熱量のばらつきとデータのばらつきも非常に良く一致していました。

以上の異なる複数の検証から、私たちの方法を用いれば、さまざまな媒質について、直径200 nmほどの小さな領域の熱伝導率をかなり正確に決定できることがわかりました。

初めて決定された細胞内の熱伝導率

ようやく、細胞内の熱伝導率を計測する準備が整いました。これまで多くの場合において、細胞内の熱伝導率は水と同じくらいだと見なされてきました。この仮定はもっともです。というのも、細胞は水を多く含むからです。もしそのとおりであれば、PDA-FNDの温度上昇は水で測ったときと同じくらいになるはずです。

ところが細胞内では、PDA-FNDの温度上昇は、平均では水よりも、さらにオイルよりも大きくなることがわかりました。つまり細胞内の熱伝導率は、従来の仮説とは異なり、水よりもずっと小さかったのです。細胞内のPDA-FNDの温度上昇を表現する式を立てて計算したところ、細胞内の熱伝導率は平均で0.11 W/(m K)であることを初めて決定することができました。これは水の約1/6にあたります。

この記事のタイトル「5℃の細胞の中に入ったら寒い?寒くない?」への回答としては、「寒いけれど耐えられないほどでもない」といったところでしょうか。

わかったことはこれだけではありませんでした。データをよく見ると、空気と同じくらい高温になることを示す場合もありました。その原因を知るために、ベイズ解析によりデータを詳細に検討しました。PDA-FNDの粒子間のばらつきや、計測の誤差による可能性もあったからです。もしそのような理由であれば、大しておもしろくありません。しかし解析の結果、データの大きなばらつきは、細胞内の熱伝導率が不均一なためであることがわかりました。細胞内のさまざまな微小構造に由来するのだろうか、といった新たな疑問と想像が次々に浮かびます。

得られた結果が意味するもの

以上の結果から、どのようなことが導かれるでしょうか? ひとつは、熱伝導率が思ったより小さいということは、細胞内の温度は思ったより高くなる、オーダーでいえば10倍は高くなりうるということです。

細胞が放出する熱を促進できる食品や薬があれば、それを食べる(飲む)だけで楽にダイエットができるのに、と考えたことのある方がいるかもしれません。ところがそうすると、細胞内に極端に高温になる場所ができてしまうかもしれません。また別の例としては、熱によって細胞の機能を制御したり、狙った細胞だけを熱で除去しようとする技術開発とも深い関係があります。細胞の熱伝導率の決定は、このような新しい技術開発を進めるうえで必要となる基礎的な知見を与えてくれます。

なおこのような話は、焚火のように熱が連続的に放出されている場合です。一瞬で終わる打ち上げ花火のような、パルス状の熱の放出を考えると、細胞の持つエネルギーのうちほんの0.1%で、1 μmほどの領域の温度が1℃、一瞬のあいだだけ上昇する計算になります。一瞬のあいだとは、たとえばちょうどタンパク質の折りたたみにかかるくらいの時間です。まるでパルス状に放出された熱が、周囲のタンパク質の折りたたみを制御するかのようです。パルス状の熱の放出が繰り返して起こってもよく、大きさが数十μmの細胞の内部において、かなりまとまった領域へ影響することがわかります。

一般に細胞内や細胞間では、イオンや生体分子を介した情報のやりとり、すなわちシグナル伝達が行われています。私たちはイオンなど実体のあるものに限らず、熱を介したシグナル伝達もある可能性を考え、これを「熱シグナル仮説」と名付けて検討しています。修正された熱伝導率を用いた上の計算は、この仮説を支持する結果となりました。

今後の課題のひとつは、熱伝導率が0.11 W/(m K)であることを、生体分子の組成や構造といった細胞内の環境から説明することです。そのような新しい研究をとおして、細胞に対する私たちの理解は大きく前進すると期待されます。この新しい方向性を示し、開拓するための手段を提案できたことが、今回の研究で私たちが得た最大の成果だといえるかもしれません。

参考文献

・Sotoma, S.*, Zhong, C.*, Kah, J.C.Y., Yamashita, H., Plakhotnik, T.†, Harada, Y.† and Suzuki, M.† (* These authors contributed equally to this work. †Corresponding authors.) In situ measurements of intracellular thermal conductivity using heater-thermometer hybrid diamond nanosensors, Science Advances, 7(3), eabd7888 (2021).

DOI: https://doi.org/10.1126/sciadv.abd7888

・阪大プレスリリース「“生きる”とは?私たち生物の細胞が熱を伝えるメカニズムの解明へ」(2021年1月16日)https://resou.osaka-u.ac.jp/ja/research/2021/20210116_1

・新井敏、鈴木団「生物にとって「温度」とは何なのか – 細胞1個の”アツい”熱の研究最前線」(academist Journal 研究コラム、2017年5月25日)

https://academist-cf.com/journal/?p=4813

この記事を書いた人

-

鈴木 団(写真左)

大阪大学 蛋白質研究所 講師

早稲田大学で博士号を取得。2017年より現職。細胞内熱物性の計測、熱による細胞機能の制御に関する研究を進めている。

外間 進悟(写真中)

大阪大学 蛋白質研究所 助教

京都大学で博士号を取得後、日本学術振興会特別研究員を経て、2020年より現職。ダイヤモンド量子センサーの機能拡張と細胞センシングに関する研究を進めている。趣味は野球。

原田 慶恵(写真右)

大阪大学 蛋白質研究所 教授

大阪大学で博士号を取得。2016年より現職。細胞内ナノ領域環境計測に関する研究を進めている。