生物にとって「温度」とは何なのか – 細胞1個の”アツい”熱の研究最前線

熱産生し「恒温」動物のようにふるまう魚

小中学校で、哺乳類や鳥類は自分の周りの環境によらず体温を一定に保つ恒温動物、魚類や両性類は周りの環境の温度によって体温が左右される変温動物、と習った人も多いのではないでしょうか。しかし、細かいことですが、「恒温動物」であるはずの私たちヒトも風邪をひけば体温が40℃近くまで上がることもあるので、体温は必ずしも一定(恒温)ではありませんし、1日の中でさえ体温のリズムがあり「変温」します。

一方、変温動物と分類される魚類のなかにも、赤マンボウのように、深海の冷たい空間での捕食に備えて自らの体を温め、外の水温よりも体温を高く保ち、「恒温」動物のようにふるまう種がいることもわかってきました。また、中生代の恐竜は、変温動物と恒温動物の中間くらいの性質だったという説も最近有力になりつつあります。これらの知見は、生物にとって温度とは何なのか、その本質を今一度考えさせるきっかけを与えてくれているように思われます。私たちがいま知っている以上に、生物は、熱産生を積極的に使い、その生命活動を維持したり、時にはダイナミックに生命の機能を発揮しているのかもしれません。

細胞の温度を”見る”

私たちの研究グループは、今までに、さまざまな生物の積極的な熱産生に着目し、これが細胞レベルでどのように始まるのかに関心をもって研究を進めてきました。細胞1個は、1ミリの幅に100個も並べられるほど小さなものですが、どのようにしたらそんな小さな空間の温度を測れるのでしょうか。市販の体温計のサイズをどれだけ小さくしても、細胞の温度を測るのは至難の業です。また、赤外カメラを使う手法も、現在の技術では、細胞ひとつの温度分布を測ることはできません。

そこで、私たちは、細胞の大きさよりも遥かに小さいサイズの「蛍光温度計」を開発してきました。このセンサーを細胞に入れてから光学(蛍光)顕微鏡で観察すると、たとえば細胞の温度が上がると細胞が暗くなる、といったように蛍光シグナルの変化を通して温度変化を見ることができます。この技術を用いて生物の熱産生の温度分布を見た具体的な事例を2つ、ここでは紹介します。

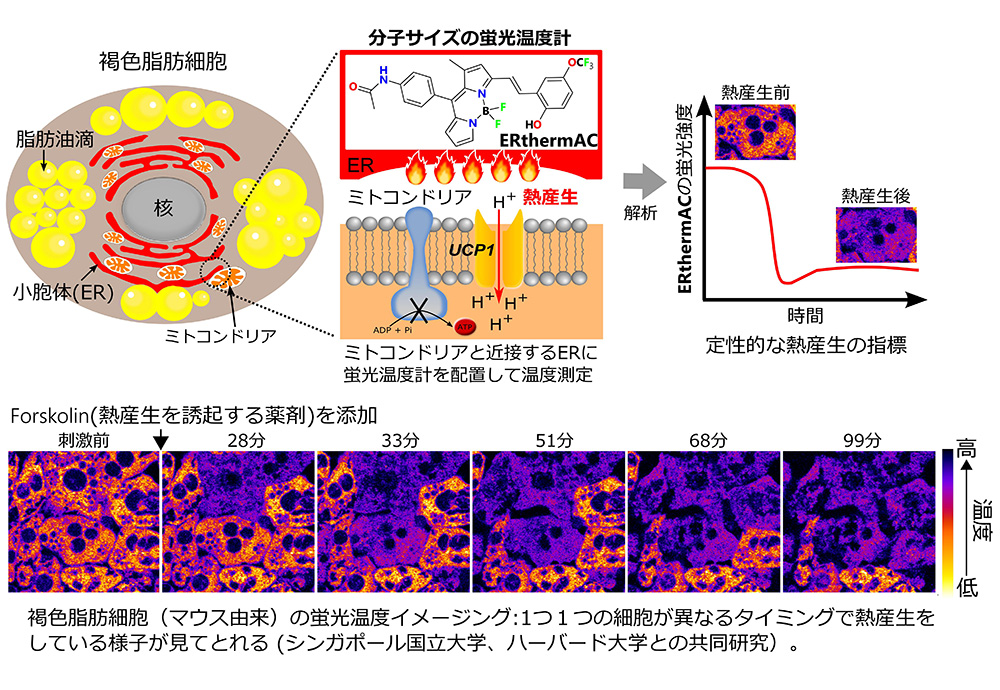

1. 褐色脂肪細胞の熱産生を1細胞レベルで見る

哺乳類の熱産生は、冬に寒空の下で、私たちが体をふるわせる「ふるえ熱産生」のほかに、「ふるえ」に頼らない方法もあります。「ふるえ」だけに長時間頼ると筋肉が痛んでしまうことから、筋肉や褐色脂肪といった細胞が「ふるえ」ずに、特別なしくみを利用して効率的に熱を生み出すことで、熱産生に加勢します(非ふるえ熱産生)。私たちは食事から得た栄養を、体の中で化学的なエネルギーに変換します。褐色脂肪細胞は、その獲得したエネルギーを熱に効率よく変換できるヒーターの役割を果たしています。外からのシグナル(ホルモンなど)が引き金となり、いくつかの反応を経て熱を生み出すことが知られています。

私たちのグループはヒトやマウス由来の褐色脂肪細胞に、シンガポール国立大学のChang教授らと共同開発した蛍光温度計を入れて、生きた細胞の応答を光学顕微鏡で観察しました。その結果、実際に細胞が熱を生み出す瞬間を1細胞レベルの解像度で動画として記録することに成功しました。興味深いのは、顕微鏡で見えている細胞には刺激をほぼ同時に加えているにも関わらず、熱産生のタイミングに大きな時差があるなど細胞ごとに挙動が異なるということです。こうした熱産生の個性は、今回の蛍光温度計の技術によって初めて明らかになりました。

肥満の治療には、摂取カロリーを抑えるアプローチ、つまり食事制限が今までの主流でした。しかし、人類の歴史は飢餓との戦いであり、そもそもカロリーを溜め込みやすい体質であることから、摂取カロリーを抑える方法の有効性については疑問視されていました。これに対して、最近、消費カロリーを増やす、つまり、カロリーを積極的に燃焼させる薬の開発が新たに注目されています。私たちの進めている研究は、褐色脂肪細胞の熱産生を促進する治療薬の開発にも大きく貢献できるものと期待しています。

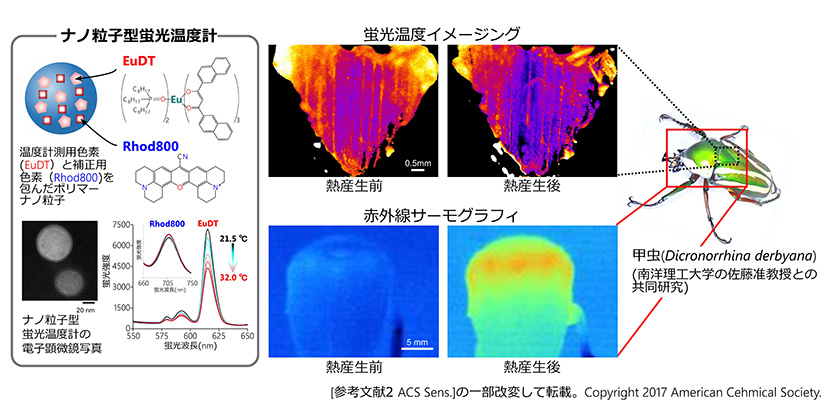

2. ハナムグリが震えて熱を出す様子を高い解像度で見る

もうひとつの例は、甲虫(ハナムグリ)の熱産生です。前段で述べたように、変温動物のなかにも、生命活動に熱を積極的に使う種がいます。なかでもこの種の甲虫は、飛翔筋で熱産生することが知られていました。そこで、蛍光温度計を使い、生きた甲虫で細胞レベルの温度分布の観察に挑戦しました。

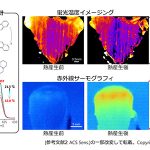

動物は生きているので、動くことで蛍光温度計からの光のシグナルがブレてしまい、測定に影響を与えます。そこで温度計として機能する色素(EuDT)とともに、動きを補正する目的で、温度にほとんど応答しない色素(Rhod800)も封入した粒子型の蛍光温度計を開発し、これを飛翔筋の部分にふりかけて温度分布の変化を観察しました。得られた動画を赤外カメラと比べると、蛍光温度計と顕微鏡を用いる方法では、飛翔筋のより細かい温度分布まで見えるようになってきています。

今後の課題

一連の技術開発によって、今までにない解像度で、生体試料の温度分布が見えるようになってきました。同時に、「いったい細胞の中の温度は何℃くらいの変化が起きるのか?」という定量性に関して、今、大きな議論が始まっています。日本を含むいくつかのグループが、細胞の中で温度は1~2℃上がりうる、と主張しているのに対し、そこまで大きな変化が起きることはありえない、と反論しているグループがあります。

「たった1℃」上がるかどうか、というのはそんなに重大な議論すべき課題なのか、ピンと来ない方もあるかもしれません。でも日常的には、風邪をひいて平熱からたった1℃上がるだけで、とても不快に感じると思います。また細胞を用いた研究で、37℃の保温器具の中で培養を行っていたとしても、仮に細胞の中では局所的に温度が異なるとなった場合、今までの生物学で積み重ねてきたことをどう議論すればよいのか、極めて複雑化するでしょう。細胞の中では、温度の影響を受けて化学反応の平衡が変わることもあります。DNAやタンパク質の構造も大きな影響を受けるはずです。

したがって私たちのグループでは、「たった1℃」ではなく、「1℃も変わる」と、その主張の重大さをよく承知して、慎重に議論を進めていかねばならないと考えています。この定量性の問題を解決するために、さらなるセンサー技術の革新を目指し、議論に一番乗りで終止符を打つのが私たちのグループの今後の大きな目標です。

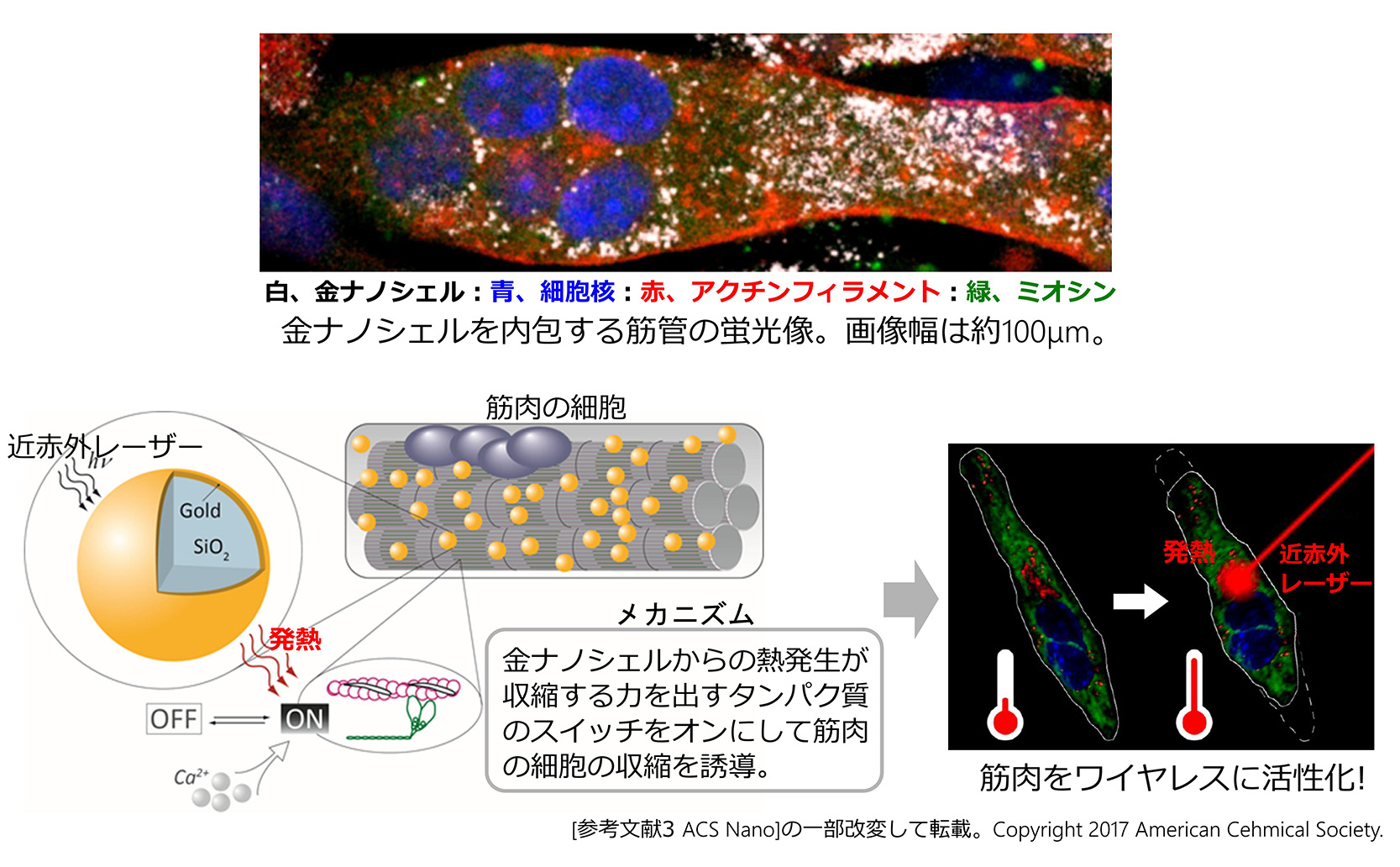

最後に、少し変わった試みを紹介します。今までの話は、生理的な熱産生を捉える、という内容でした。逆に、熱的なストレスで、生命活動を制御しようという試みにも挑戦しています。これは、イタリアのチーム(Italian Institute of Technology)との共同で行った研究です。

光をあてることで熱を生み出すことのできる粒子を筋肉の細胞に導入したところ、発生した熱により、筋肉の収縮に関わるタンパク質の活性が変化し、収縮を誘導できました。このとき細胞内で温度変化がいくつであったかは、同時に入れておいた蛍光温度計で測りました。1細胞の温度を測る研究は、こうした医療応用を見据えた実践的な研究へも展開することができます。

参考文献

1) R. Kriszt, et al., Sci. Rep., 7, 1383 (2017).

2) Ferdinandus, et al., ACS Sens., 1, 1222-1227 (2016)

3) A. Marino et al., ACS Nano 11, 2494–2508 (2017).

この記事を書いた人

-

新井敏(写真左)

早稲田大学理工学研究所 研究院講師 兼任 PRIME(AMED)研究者。博士(工学)。早稲田大学大学院理工学研究科応用化学専攻で博士号を取得後、シンガポール国立大学化学科、早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所の研究員を経て現職。研究活動の場は、在シンガポールの同大研究所。専門は、ケミカルバイオロジー、ナノバイオサイエンス、高分子化学。有機合成や遺伝子工学的な手法を駆使して、極小サイズのセンサーの作成を手がける。近年は、光熱変換ナノ材料を用いて、熱を使った細胞機能のリモート制御などにも取り組む。

ラボホームページ

鈴木団(写真右)

国立研究開発法人科学技術振興機構 さきがけ専任研究者。博士(理学)。早稲田大学大学院理工学研究科生命理工学専攻で博士号を取得。2009年9月より早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所の主任研究員を経て、2017年4月より現職。専門は生物物理学、細胞生物学。

ラボホームページ

この投稿者の最近の記事

研究成果2017年5月25日生物にとって「温度」とは何なのか – 細胞1個の”アツい”熱の研究最前線

研究成果2017年5月25日生物にとって「温度」とは何なのか – 細胞1個の”アツい”熱の研究最前線