南極の氷が大地を削った痕跡をたどる – 海底堆積物コアが明かす古気候変動と「大西洋子午面循環」の関係

気候変動で大きく変化する海洋循環

地球システムのひとつである「大西洋子午面循環」は、全球規模で起こる海洋深層循環と気候変動において肝となることが知られています。大西洋の暖かく高塩分の海水は表層流によって北へと運ばれ、それが北大西洋の寒い海で冷やされることで高密度の水塊となり、深層に沈み込みます。沈み込んだ海水は「北大西洋深層水(North Atlantic Deep Water: NADW)」として今度は南方へと移動し、やがて世界中の深海へと広がっていきます。

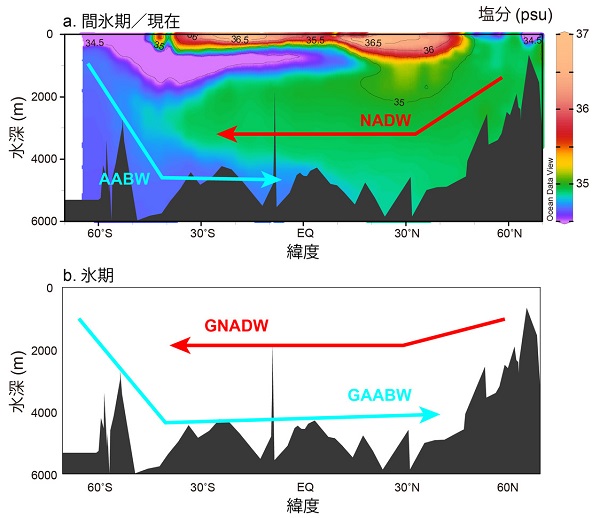

氷期と間氷期では、この大西洋子午面循環の「形状(モード)」が現在とはまったく異なっていたことが知られています。過去258万年の更新世の気候変動は、氷期-間氷期サイクルという、比較的寒い氷期と、比較的暖かい間氷期が繰り返していたことが知られています(最近の100万年間では、約10万年に1回の周期で起きていることがわかっています)。

氷期には、特に北米の氷床が拡大し、いまのカナダや北欧の大部分が氷床に覆われるなど、大規模な気候の寒冷化がありました。大陸に大量の淡水がもたらされた結果、海水準が現在(間氷期のひとつ)の位置よりも約130 m低下し、東シナ海が完全に干上がってしまったり、日本海が太平洋と切り離されてしまったりするほどの大きな変化でした。

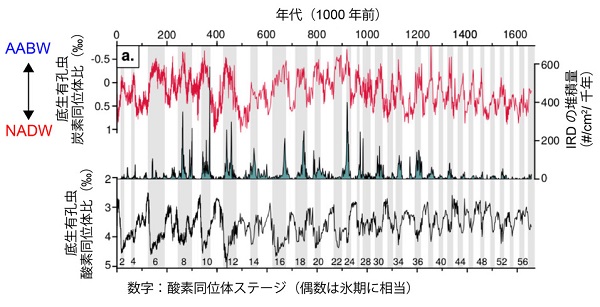

また氷期には、北極域の海氷に覆われる範囲が広がった結果、NADWの形成が妨げられ、より沈み込みが浅くなったことが知られています(これを”Glacial North Atlantic Deep Water: GNADW”といいます)。一方で、南極周辺の南大洋を起源とする「南極底層水(Antarctic Bottom Water: AABW)」の勢力が増し、このGNADWの下に貫入していたと考えられています(これを”Glacial Antarctic Bottom Water: GAABW”といいます)(下図b)。

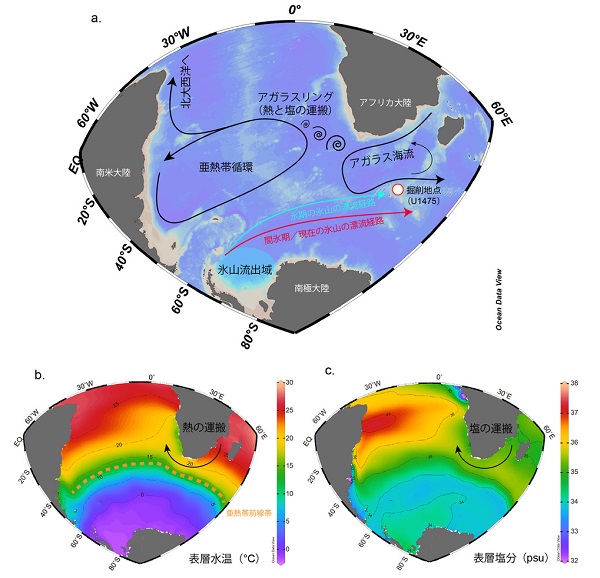

こうしたモード変化が存在したことは、さまざまな古海洋指標から明らかにされていたものの、何が「きっかけ」だったかについては明らかになっていませんでした。特に、NADWの源流ともいえるアガラス海流(暖流)は、アフリカ大陸の南東部に沿ってインド洋の熱と塩を大西洋に輸送しており、大西洋子午面循環の変動に重要な要素であると考えられています。しかしながら、アガラス海流系の過去の変動については、記録が乏しいこともあり、よくわかっていませんでした。

古気候研究と将来の気候変化の関係

過去の地球を調べることはなぜ重要になるのでしょうか? その理由のひとつには、地球の過去を理解すればするほど、将来の予想がより正確になるということが挙げられます。

たとえば、地球温暖化により、NADWの沈み込みが弱化し、大西洋子午面循環が停滞する可能性が懸念されています。グリーンランド氷床をはじめとする北極域の氷河・山岳氷河が気温上昇によって融解し、大量の淡水を北大西洋に注いでいるために、表層水の密度が低下しているためです。また温暖化によって表層水が温まることも、海水の密度低下を通じて、さらに沈み込みを阻害すると考えられます。

NADWの沈み込みの弱化は、メキシコ湾流や北大西洋海流の弱化にも繋がり、アメリカ東海岸やヨーロッパ周辺の気候に影響する可能性があることは、想像に難くありません。

世界一荒れる南大洋で海底堆積物コアを採取

2016年1~3月にかけて、2か月間の研究航海がアメリカの科学掘削船ジョイデス・レゾリューション号を用いて行われました。これは世界各国の研究者や学生が乗船して行う国際共同研究である、国際深海科学掘削計画(International Ocean Discovery Program: IODP)の第361次計画として行われたもので、日本からは3名(筆者の窪田薫:神戸大学、山根雅子:名古屋大学、フランシスコ・J・ヒメネス-エスペホ:スペイン科学研究高等評議会)が乗船しました。

アフリカ大陸の南東部計6地点で海底掘削が行われ、そのうち南大洋の大西洋-インド洋セクターに位置するアガラス海台(南緯41°25.6’ 東経25°15.6’ 水深2,669 m)においては、世界で初めて掘削船を用いた海底堆積物コアの採取が行われました(IODP Site U1475)。Site U1475の掘削深度は海底下300 mに到達し、過去700万年間の古海洋記録を連続的に保持していることがわかりました。

南大洋は世界一荒れる海として知られています。波が高いと、掘削の際に船の姿勢や位置を維持できないため、状態の良い海底堆積物試料を得ることが難しくなります。同じ地点で複数の掘削孔を設定し、嵐の合間を縫って掘削を行うことで、極めて良質な連続試料の採取に成功しました。

堆積物が語ったもの

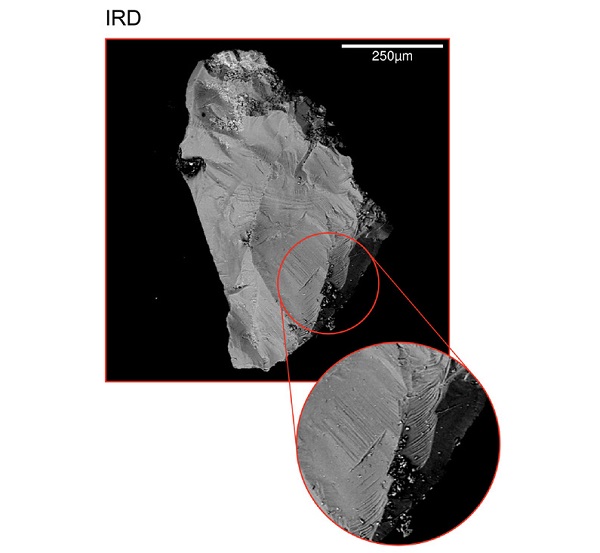

得られた海底堆積物コアを詳細に観察した結果、直径が150 μm以上の「氷山性砕屑物」(石英など)の堆積量が、特に間氷期から氷期への気候の移行期に増大していることがわかりました。陸から十分に離れているため、河川や風によって運ばれたのではなく、氷山によって運ばれたものだと推察されます。氷河性砕屑物の表面には擦れた跡が認められる場合が多く、南極の氷が大地を削ったときの証拠と考えられます(下図)。

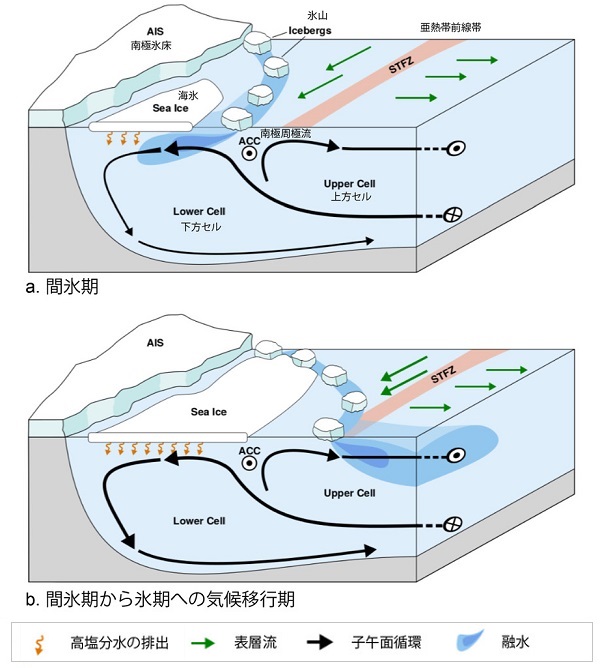

氷河性砕屑物が増大していることは、南極由来の氷山が、南アフリカの沖(南大洋大西洋-インド洋セクター)に多く到達し、そこで融解することで基底部の砕屑物をばら撒いたことを意味します。氷山は南極大陸に降った雪が起源のため、淡水です。そのため、氷山の融解は同時に淡水を海洋表層にもたらし、海水の塩分と密度を低下させたと考えられます。

現在を含む間氷期の気候状態では、亜熱帯前線帯が存在するために氷山がこれほどの緯度まで到達することはありません。通常は亜熱帯前線帯の南部で融解してしまいます(下図a)。しかしながら、氷期には、全球的な寒冷化によって南極周辺の海氷範囲が拡大し、亜熱帯前線帯がより北上していたと考えられます(下図b)。そのため、氷山の漂流経路がより北上し、南アフリカの沖まで到達することが可能であったと考えられます。また、南アフリカを出発した表層海流は、この塩分および密度の低下した海水を北大西洋のNADW形成域にまで輸送したと考えられます。

堆積物中の底生有孔虫殻の炭素同位体比は、NADW起源のものと南大洋起源のものとで値が異なることを利用して、過去の水塊分布を推定できます。そのため、この炭素同位体比は全球平均の海洋深層循環の間接指標として利用できます。今回明らかになった氷河性砕屑物の堆積量の増大は、この指標と比較してどの間氷期から氷期への気候移行期においても、約1000~2000年先行していることが明らかになりました。すなわち、この南極の氷山由来の淡水が、氷期における大西洋子午面循環のモード変化の「きっかけ」であったことを示唆しています。

今後の研究の展開

将来、アガラス海流の熱と塩の輸送量が変化すると予想されています。というのも、温暖化の進行とともに南半球の偏西風帯が南極側へ移動しつつあり、アガラス海流系にも影響すると考えられているためです。結果的に、NADWの沈み込みへの影響を通じて、大西洋子午面循環へ影響する可能性が大きいと考えられます。

現在のところ、今回得られた海底堆積物コアのうち解析されたのは最初の150万年間についてのみで、さらに550万年分が未解析です。たとえば、約300万年前は全球気候が2℃程度温暖だったとされる、中期鮮新世温暖期と呼ばれる時代に当たり、将来の温暖化の良い鑑になると考えられています。

この時代は、温室効果ガスである大気中の二酸化炭素濃度が現在と同程度であり、現在よりも1~2℃全球的に温暖であったことがわかっています。中期鮮新世温暖期の南極の氷山流出量や、アガラス海流の強弱、大西洋子午面循環のモードがどのように変化していたかを正しく復元することで、将来的に大西洋子午面循環がどのように振る舞うのかの予測が、さらに高確度化していくと期待されます。

参考文献

Starr, A., Hall, I.R., Barker, S., Rackow, T., Zhang, X., Hemming, S. R., van der Lubbe, H. J. L., Knorr, G., Berke, M. A., Bigg, G. R., Cartagena-Sierra, A., Jiménez-Espejo, F. J., Gong, X., Gruetzner, J., Lathika, N., LeVay, L. J., Robinson, R. S., Ziegler, M. & Expedition 361 Science Party. Antarctic icebergs reorganize ocean circulation during Pleistocene glacials. Nature 589, 236–241 (2021).

https://doi.org/10.1038/s41586-020-03094-7

この記事を書いた人

-

東京大学卒、2020年神戸大学大学院人間発達環境学研究科人間環境学専攻 助教。

主に海洋生物が生成する炭酸カルシウム骨格中の微量元素・同位体分析を通じて古気候・古環境・炭素循環研究を行ってきた。同分野への貢献が評価され(特にサンゴ骨格・有孔虫殻のホウ素同位体分析の手法改良と古気候への応用研究)、2019年に日本地球学会「奨励賞」を受賞。二枚貝の放射性炭素分析を通じた古環境研究により、2020年にクリタ・水環境学振興財団の「研究優秀賞」を受賞。