生物の移動パターンを数理モデルで探る – レヴィウォークの仕組みと機能的利点

生物はどのように動く?

生物において、空間を移動する性質は普遍的にみられます。動物個体はもちろんですが、細胞でも移動する性質をもつものもあります。では、生物はどのような移動パターンを示すのでしょうか? そして移動の法則はあるのでしょうか? 多くの方が子供のころに、地面をフラフラと歩くアリを眺め、このアリは何を考えてどこへ行くのだろう? と疑問に思ったことがあると思います。この疑問は素朴ですが、学術的にも重要な観点を含んでいます。

個体が環境とどのように相互作用し、移動や動きを形成するのかといった行動の仕組みの理解は、行動学や神経科学における重要なテーマですし、移動パターンの違いが個体の適応度にどのように影響するのかの理解は、行動の進化を考える行動生態学の重要なテーマです。さらに移動は、社会や生態系といったマクロな現象へも影響を及ぼすことから、社会科学や生態学においても重要であるといえます。そのため、生物の移動を理解し、予測・制御することは、基礎・応用ともにさまざまな意義があると考えられます。

生物に共通したレヴィウォーク

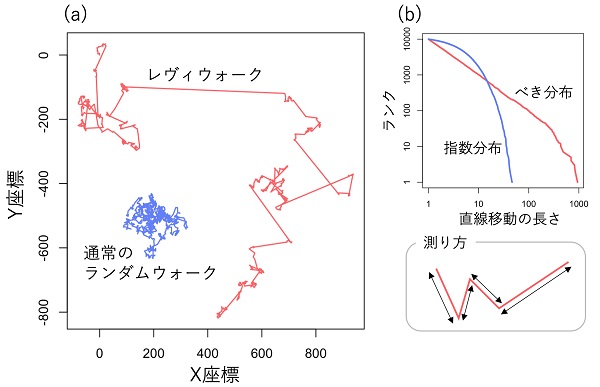

近年、GPSや画像解析といった観測技術が発達したことにより、個体が「いつ・どこにいるか」の長期的かつ詳細なデータを得ることが可能になり、移動を定量的に研究できるようになりました。その結果、さまざまな生物で共通して「レヴィウォーク(Lévy walks)」という移動パターンを示すことが報告されました。レヴィウォークとは、直線の移動距離がべき分布に従うランダムウォークの一種で、まれに桁違いに長い直線移動が現れるという特徴があります。

(a)二次元空間におけるレヴィウォークと通常のランダムウォークの軌跡。レヴィウォークではまれに長い直線移動がみられる。

(b)直線移動の長さの分布。両対数になっていることに注意。通常のランダムウォークでは指数分布に従うが、レヴィウォークではべき分布に従う。

この20年で、T細胞や癌細胞、ショウジョウバエ、ミツバチ、アリ等の昆虫類、マグロ、サメなどの魚類、アホウドリなどの鳥類、ジャッカル、クモザルなどの哺乳類、さらにヒトの狩猟民族にまで共通してレヴィウォークが見られることが報告されています。物理的な空間における移動だけでなく、ヒトが頭の中で単語を検索するといった認知的なプロセスにもレヴィウォークに似たパターンが見られるという報告もあります。

では、なぜこれほどまでにレヴィウォークが生物の移動に見られるのでしょうか? その疑問に対し、進化的な要因として、レヴィウォークは餌などのターゲットを探索する効率が高いことが理論研究で明らかになりました。しかし近年、探索効率の高さはさまざまな条件によって変化し得ることが明らかになり、レヴィウォークを積極的に支持する根拠にはならないとの指摘もあります。さらに、レヴィウォークのパターンは複雑な環境との相互作用でも生じることから、レヴィウォークが生じる生物的な仕組みについても議論が分かれているという状況でした。

レヴィウォークは脳の臨界現象から生じるか?

レヴィウォークを理解するにあたって、私はまず、レヴィウォークが自発行動の一種であり、脳が自発的にそのパターンを生成していると考えました。これは、私の過去の研究を含む先行研究において、動物を変化しない一定の環境に置いてもレヴィウォークがみられたためです。そして、システムが秩序と無秩序の間の臨界点近傍にあると、物理量がべき分布に従うことと、脳がそういった臨界点近傍にあるという近年の実証研究から、レヴィウォークは脳の臨界現象から生じると仮説を立てました。

さらに、システムが臨界点近傍にあることで、外部の刺激に対する高い鋭敏性や高い計算能などさまざまな機能をもつことが理論的に提案されているため、レヴィウォークの機能的利点も臨界現象から生じるという仮説を立てました。

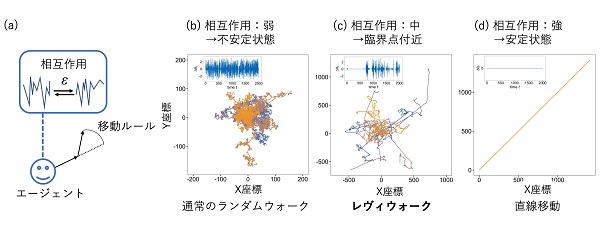

具体的には、移動パターンを生成する神経系の数理モデルを構築し、ダイナミクスの安定な同期状態と不安定な非同期状態の境目である臨界点付近で生じるレヴィウォークを調べました(下図)。

(a)移動するエージェントの数理モデル。神経システムのダイナミクスから行動が生じると仮定している。

(b)相互作用が弱い場合、システムは不安定で、通常のランダムウォークを示す。

(c)相互作用が中程度で、不安定状態と安定状態の境界付近、すなわち臨界点付近にあるときレヴィウォークが生じる。レヴィウォークでは、まれに極端に長い直線移動が現れる。

(d)相互作用が強い場合、システムは安定で、直線移動が生じる。

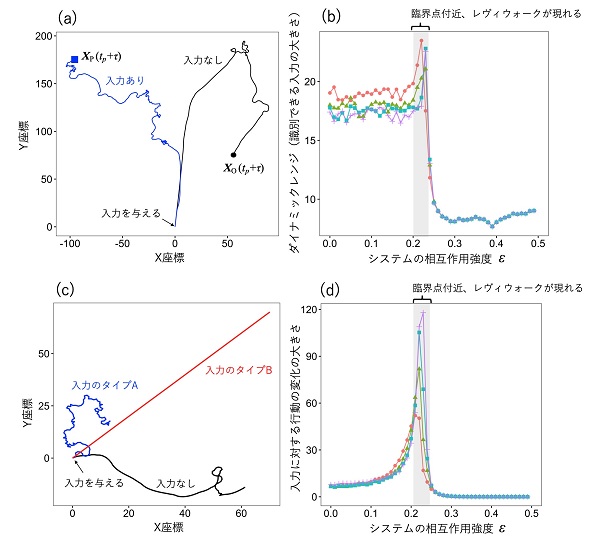

その結果、臨界点付近で出現するレヴィウォークが、情報を符号化するための大きなダイナミックレンジ(識別できる入力の大きさ)と、近場の探索と遠くの新しい場所の探索を入力に応じて切り替える柔軟性を持つことがわかりました(下図)。これは、環境条件に合わせて適切に行動を変化させることを可能にする情報処理能とみなせます。

(a) システム内部に入力を与えたときの移動パターンの変化。

(b) ダイナミックレンジ(移動パターンの変化が起きる入力の大きさ)の範囲。グレーの臨界点付近で最大化される。

(c) 入力の種類を変えた場合の行動の切り替え。

(d) 入力の種類を変えたときの行動の変化の大きさ(柔軟性)。(b)と同様に、グレーの臨界点付近で最大化される。

さらに、数理モデルによる予測を、先行研究で公開されているショウジョウバエの幼虫のレヴィウォークのデータに非線形時系列解析を適用して検証したところ、実証的にもレヴィウォークが臨界点付近で生じ、大きなダイナミックレンジと高い柔軟性を持つことが明らかになりました。これらの結果は、一般に生物の移動で観察されているレヴィウォークが、脳の臨界現象として生じ、その機能的利点によって説明できる可能性があることを示しています。

レヴィウォークという「戦略」の理解と応用へ向けて

脳は、外部からの入力に対し適切な出力を生むだけの単純なシステムではなく、入力がなくとも自発的に活動し、行動を積極的に生み出すシステムであることが明らかになりつつあります。レヴィウォークは、その自発的な活動の基本的なパターンであると考えられるため、レヴィウォークをベースとした脳-行動-環境の統合的な理解を進めていきたいと考えています。

また、私の研究で示したレヴィウォークの利点は、認知機能とも関連すると考えられます。脳の臨界現象から生じる行動パターンと認知機能の関係を深く理解することで、行動パターンから脳に関連した病気、たとえば認知機能低下を早期発見するためのシグナルを抽出することや、認知機能低下を防ぐための介入手法の開発に対して基礎的な知見を与えると期待できます。

さらに、生物は、本研究で示した臨界現象に基づく仕組みとその機能的利点からレヴィウォークという「戦略」を採用していると考えられるため、その知見を応用することで、柔軟性を持つ人工的な自律エージェントを設計することができるかもしれません。

参考文献

Masato S. Abe, “Functional advantages of Lévy walks emerging near a critical point” PNAS 117 (39) 24336-24344 (2020) DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2001548117

この記事を書いた人

-

理化学研究所 革新知能統合研究センター(AIP)特別研究員。

東京大学大学院総合文化研究科 広域科学専攻にて博士号(学術)を取得後、国立情報学研究所 ERATO 河原林巨大グラフプロジェクト特任研究員を経て、2017年より現職。数理モデルとデータ解析を用いて、アリからヒト、生態系まで幅広く研究に取り組んでいる。

この投稿者の最近の記事

研究成果2020年11月11日生物の移動パターンを数理モデルで探る – レヴィウォークの仕組みと機能的利点

研究成果2020年11月11日生物の移動パターンを数理モデルで探る – レヴィウォークの仕組みと機能的利点