淡路島のニホンザルから考える寛容性と協力社会の進化

協力行動と寛容性

私たちヒトは、日々誰かと助け合い、協力し合いながら暮らしています。ヒトの社会は、協力行動によって成立しているといえますが、ヒトの協力社会はどのように進化してきたのでしょうか?

近年、ヒト以外の動物を対象とした実験的研究から、2個体のあいだで協力行動が生じるためには、「寛容性」が大きな鍵を握っていることが明らかになってきました。たとえば、同じチンパンジー同士でも、食べ物をケンカせずに共有できるペアでは、1頭だけが食べ物を独占してしまうペアよりも、協力行動が起こりやすくなります。さらに、チンパンジーの近縁種で、より寛容性の高いボノボは、チンパンジーが協力をやめてしまうような場面でも柔軟に協力することができます。高い寛容性は、個体間の協力行動を促進すると考えられます。

寛容性は、ヒトの協力社会の進化においても重要な役割を果たしたかもしれません。ヒトは進化の過程で攻撃性が低下し、高い寛容性を獲得したことが明らかになっています。マックスプランク研究所のトマセロらは、集団全体の寛容性が上昇したことにより、社会のなかで協力行動が起こりやすくなったことが、より高度な協力社会の進化に繋がったのではないかと考察しています。この仮説が正しければ、同じ種であっても、寛容性が高い集団では、寛容性が低い集団よりも協力行動が起こりやすくなると予測されます。この予測を検証するため、私たちはニホンザルを対象とした研究を行いました。

寛容性の高い淡路島のニホンザル

ニホンザルは一般に、順位関係が非常に厳しく、寛容性の低い種として知られています。たとえば、魅力的な食べ物があると、順位の高いサルは、順位の低いサルを追い払ってそれを独占してしまいます。そのため、2頭で協力してエサを取るような実験課題は、ニホンザルには難しいと考えられてきました。

しかし一部の地域では、一般的なニホンザルと比べて高い寛容性を示す集団が存在することが知られています。そのひとつが淡路島に生息する集団です。この集団では、食べ物をめぐる争いが他の集団よりも起こりにくく、順位の離れた個体同士でも並んで一緒に採食できます。

下の写真は、文字の形に並べられたエサにサルが集まって作られる「サル文字」です。サル文字を作れるのは淡路島ニホンザル集団だけです。寛容性の低い一般的なニホンザル集団では、同じようにエサを並べても、順位の高い一部のサルがエサを独占してしまうため、このように文字を作ることはできません。サル文字は、まさに淡路島のサルの高い寛容性を象徴しているといえます。

ニホンザルの協力行動を実験で比較

寛容性の高さは動物の協力行動に大きな影響を与えます。それでは、同じニホンザルであっても、寛容性の高い集団と低い集団では協力行動の起こりやすさが異なるのでしょうか? 私たちは、特別に寛容性の高い淡路島ニホンザル集団(兵庫県洲本市に生息)と、寛容性の低い一般的な集団である、勝山ニホンザル集団(岡山県真庭市に生息)とで、同じ実験課題を用いて成績を比較しました。

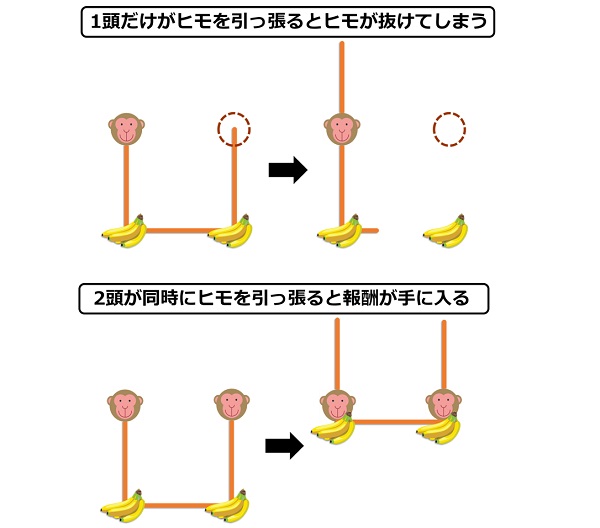

今回の実験では、サルが1本のヒモの両端を同時に引っ張って、手の届かないところにあるエサを手元まで引き寄せる課題を用いました。この課題の重要なポイントは、ヒモの片端だけを引っ張っても、ヒモが実験装置から抜けてしまうだけで、エサを手に入れることができないという点です。そのためエサを手に入れるにはヒモの両端を引っ張らなければならないのですが、1頭だけでは両端に手が届かないので、2頭のサルが同時にヒモを引くことが必要でした。

ニホンザルの協力行動に見られる集団間の違い

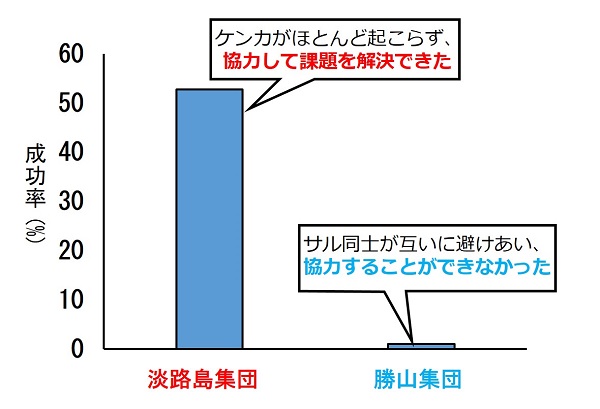

まず淡路島ニホンザル集団で1,488試行の実験を行った結果、成功率は60%近くに達しました(874/1,488試行で成功)。この集団では、装置にエサが置かれていてもケンカが起こりにくく、さまざまな組み合わせのペアで協力が起きました。さらに興味深いことに、実験を続けていくなかで、協力するパートナーが近くにいないときには、パートナーが来るまでヒモを引かずに待つことを学習した個体も現れました。そのような協力するためにパートナーを待つ行動は、これまでチンパンジーやゾウ、イルカなど、一部の動物でしか確認されていませんでした。今回の実験は、ニホンザルも仲間と協力するための高度な知性を備えていることを示唆しています。

一方、勝山ニホンザル集団で実験を行った結果、198回の試行のうち成功したのはわずか1%でした(2/198試行で成功)。淡路島ニホンザル集団とは対照的に、この集団ではエサの置かれた装置を順位の高い個体が独占し、順位の低い個体はなかなか装置に近づくことができないようでした。このように2頭のサルが一緒に装置を操作できない状況では、当然協力行動は起こりえません。そのためこの集団では、ほとんど実験が成功しませんでした。

ただし、2つの集団間では大きく試行数が違うので、そのことが実験の成績に影響しているかもしれません。しかし淡路島ニホンザル集団で行った最初の198試行での成功率は53.0% (105/198試行で成功)であり、2集団間の成績の違いは単に試行数の違いによるものだとはいえませんでした。

以上の結果から、当初の予測どおり、ニホンザルの協力行動には集団ごとの寛容性の違いが大きく影響していると考えられました。

寛容性はどのように進化したのか?

今回の研究から、ニホンザルが仲間と協力して課題を解決できること、それには高い寛容性が必要であることが明らかになりました。淡路島ニホンザル集団では、2頭のサルが装置の前に並び、何度も協力することができました。それに対し、勝山ニホンザル集団ではサル同士が互いを避けあい、そもそも実験装置の前に2頭が並ぶという状況自体がほとんど起きませんでした。

協力行動をするための知性があったとしても、互いの存在を許容し、一緒に行動することができなければ、その知性を発揮することはできません。寛容性の高さは、社会のなかで協力行動が生じるための必要条件であると考えられます。

本研究の結果は、先行研究の結果と合わせて、寛容性がヒトの協力社会の進化に重要であったことを示唆しています。しかし、そもそもヒトがどのようにして高い寛容性を進化させることができたかについては、まだはっきりとはわかっていません。ニホンザルに見られる寛容性の集団間変異は、この問いについてもヒントを与えるかもしれません。

実は、淡路島ニホンザル集団の高い寛容性には、遺伝的基盤が存在することが示唆されています。本来寛容性の低い種であるニホンザルのなかから、どのようにして寛容性の高い集団が進化したのかを明らかにすることにより、ヒトの寛容性の進化についても何らかの示唆が得られるのではないかと期待しています。

参考文献

Yu Kaigaishi, Masayuki Nakamichi, and Kazunori Yamada “High but not low tolerance populations of Japanese macaques solve a novel cooperative task” Primates 60, 421-430 (2019) https://doi.org/10.1007/s10329-019-00742-z

この記事を書いた人

-

貝ヶ石 優(かいがいし ゆう)

大阪大学大学院人間科学研究科博士後期課程学生・日本学術振興会特別研究員 (DC1)。

淡路島に生息する「寛容なサル」の研究をしています。寛容性がどのように動物の行動や社会構造、認知能力に影響を与えるのかに興味を持っています。

山田 一憲(やまだ かずのり)

2007年大阪大学大学院人間科学研究科修了。博士(人間科学)。

2010年より大阪大学大学院人間科学研究科附属比較行動実験施設 講師。

ヒトや動物がどのように生き、どのように死んでいくのかに興味があります。彼ら/彼女らの生き様は、種や集団や個体によって違っている一方で、共通している点もみられます。勝山ニホンザル集団(岡山県真庭市)と淡路島ニホンザル集団(兵庫県洲本市)を対象とした比較研究を行い、それぞれの集団に見られる行動特性の違いを調べています。

https://ethology-osaka.tumblr.com/

中道 正之(なかみち まさゆき)

1984年大阪大学大学院人間科学研究科修了。1986年学術博士。

2007年より大阪大学大学院人間科学研究科 教授。

餌付けされたニホンザルを41年、動物園で暮らすゴリラを23年見つめながら、「誰が誰に何をしたのか」を記録して(つまり、彼らのゴシップを記録しながら)、彼らの社会での暮らしぶり、心を明らかにしようとしてきました。最近は、動物園で暮らす野生動物の行動観察も行いながら、動物たちが経験するさまざまな「別れ」と「出会い」の観察を通じて、彼らの心の理解を進めることを目指しています。

この投稿者の最近の記事

研究成果2020年1月8日淡路島のニホンザルから考える寛容性と協力社会の進化

研究成果2020年1月8日淡路島のニホンザルから考える寛容性と協力社会の進化