人工細胞はシンギュラリティを越えられるか!? – 現代の錬金術で生命の創発に挑む

“うたかた”の研究

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず。よどみにうかぶうたかたはかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたるためしなし。世の中にある人とすみかと、またかくのごとし。

この有名な方丈記の書き出し。永劫の時の流れを「ゆく河の流れ」に、生きとし生けるものを「うたかた」に例えた、惹き込まれずにはいられない印象的な冒頭です。この比喩は、生命の本質的一面を如実に著わしています。誕生以来38億年間もの永きにわたり絶えることがない「生命の永続性」と、それを構成してきた個々の「生物の生と死」です。つまり、人類が古より行ってきた「生命とは何か?」という普遍的な問いに答えるために生命をつくろうとする試みは、「”うたかた”が織りなす”永続性”をつくり出す営み」と言いかえることができます。

記載が残っている最も古いうたかたをつくり出す試みは、500年近く前にさかのぼります。医師であり、錬金術師でもあったパルケルススは、人由来の物質を容器の中に入れ、混ぜ合わせて、単純な処理を行うことでフラスコの中の人「ホムンクルス」をつくったといわれています。その再現は現在まで誰にもできていません。

現代のホムンクルス

しかし、ホムンクルスの現代版ともいえる研究が存在します。20世紀中ごろ、DNAに遺伝情報があり、その発現機構であるセントラルドグマの大筋が解明されたことで、生物由来の物質をうたかたに入れ、混ぜ合わせ、単細胞レベルではありますが、生物の興味深い性質を再構築した研究成果が次々と報告されています。このように生物の一部の性質を模倣したうたかたを私は“人工細胞”と呼んでいます。ルイージらが1994年に報告した、うたかた内での酵素反応にはじまり、最近では、このacademist Journalでも紹介された、車兪澈さんの光エネルギーをつかってタンパク質を発現する人工細胞が報告されています。

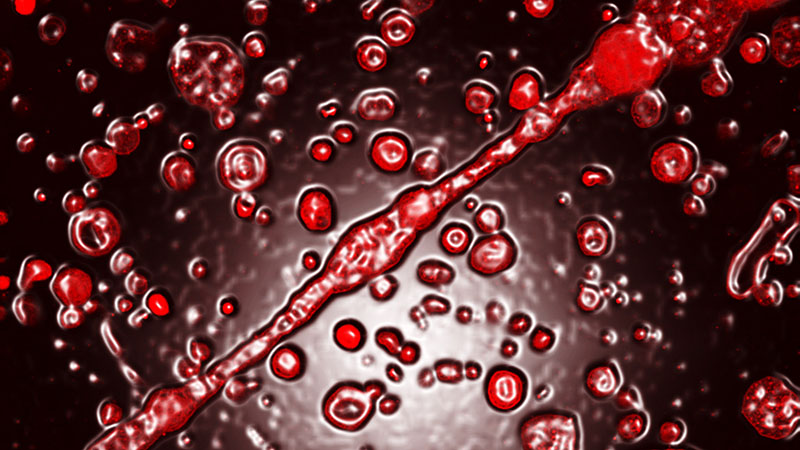

これらの研究には、「ベシクル」を“うたかた”に用いているという共通点があります。ベシクルとは、細胞膜の構成物質でもある脂質分子を水中に添加することで自発的に形成される、水中に漂う袋状の構造物(うたかた)です。

大きさは0.001〜0.1 mm程度。つくり方や組成などによって、形は大きく変化する。

先述の人工細胞の研究は、生物の再現という文脈において、非常に優れた成果です。また、2010年、ベンターらはある最小生物の遺伝情報を簡略化したDNAを合成し、他の最小生物のDNAを抜き取った器に合成DNAを入れなおすことで、”永続性“をもったうたかたの再構築に成功しています。

パルケルススのホムンクルスにはじまるこれらの手法は、ラジオをばらして、部品からラジオを再構築することに非常によく似ています。しかし、「生命とは何か?」という普遍的な問いを考えたとき、今いる生物を再構成することは不可欠なアプローチですが、果たしてそれだけでいいのでしょうか?

Life as it could be – 自己増殖する人工のうたかた

宇宙(universe)を見渡したとき、太陽系外の惑星に存在する(かもしれない)生物が地球の生物のように核酸やアミノ酸をベースにしているとは限りません。つまり、生命とは何かという普遍的(universal)な問いに迫るためには、パーツをばらして再構成するだけではなく、”あり得る生命”を別のパーツを使って、一から構築する必要があります。

このような普遍的な人工生命を現実世界でつくるために有力な手法が、現代の錬金術である「化学」です。“うたかた”やそれが織りなす“永続性”を化学的に合成したさまざまな分子で実現することで、”あり得る生命”の創製に迫ることができます。日本は、この分野で世界をリードしています。最初の成果は、國武豊喜先生が1977年に報告した、有機合成した脂質によるベシクル形成でした。

合成ベシクルの報告の後、30年が経った2007年。さらに、菅原正先生のグループが、ベシクルによって脂質に変換される脂質の元(エサ)を合成し、これをそのベシクルに添加することで、エサを食べて肥大・分裂する“連続性”もったベシクル(=化学的に自己増殖する分子システム)をつくることに、世界で初めて成功しました。

さて、皆さんは、この“自己増殖する人工のうたかた”を生命だと思うでしょうか? 実はここは人によって、意見がわかれるポイントです。私の友人のほとんどは、「それ、もう生命じゃん!」と言ってくれますが、多くの研究者は「生命ではない」と断言します。では、何が足りないのでしょう?

うたかたがシンギュラリティを越えるために

最近、人工知能がより高度な人工知能を自らつくり出せるようになり、爆発的に進化することで、人類全体の知性を越え、その制御が人類の手から離れるという未来予想「2045年問題」が注目されています。このように、人工のシステムがより高度なシステムをつくり出せるようになる瞬間を「技術的特異点(テクノロジカル・シンギュラリティ)」といいます。自己増殖する人工のうたかたに足りないもの、それはこのシンギュラリティを越える能力です。

生物(または原始的細胞)は、太古の昔、内包していた何がしかの分子が遺伝情報をもったことで、変異と淘汰による進化を可能とし、シンギュラリティを越えることで“永続性”を手に入れました。人工のうたかたがシンギュラリティを越えるためには、この情報分子をもつことが肝となります。今回、私たちはこの進化に必要な情報をもった自己増殖するうたかたの構築に世界ではじめて成功しました。

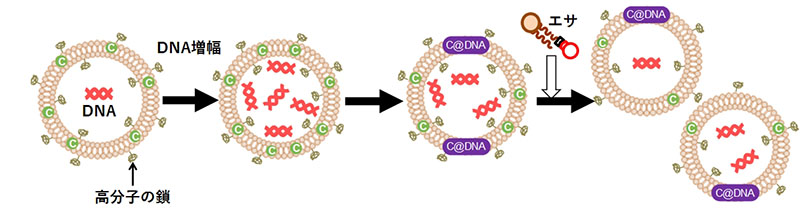

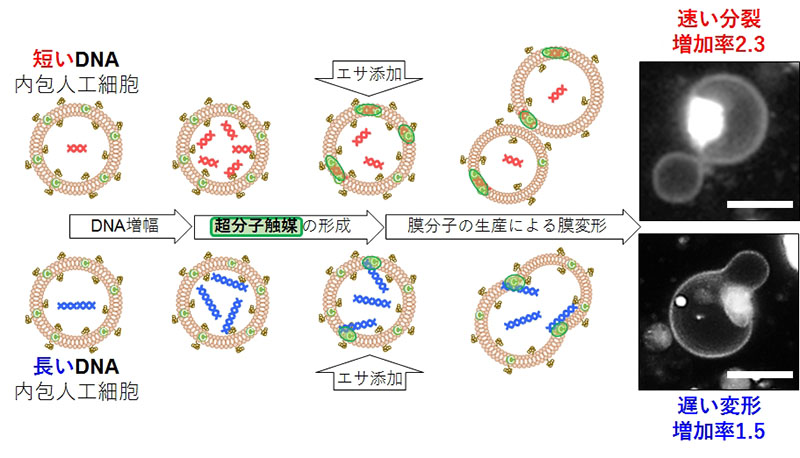

人工細胞は、内部でDNAを増幅させた後に、エサを食べて分裂する。DNAの長さを認識する人工細胞の能力を助けるはたらきをする高分子(ポリエチレングリコール)の鎖を膜から生やした。

“情報”をもった自己増殖うたかた

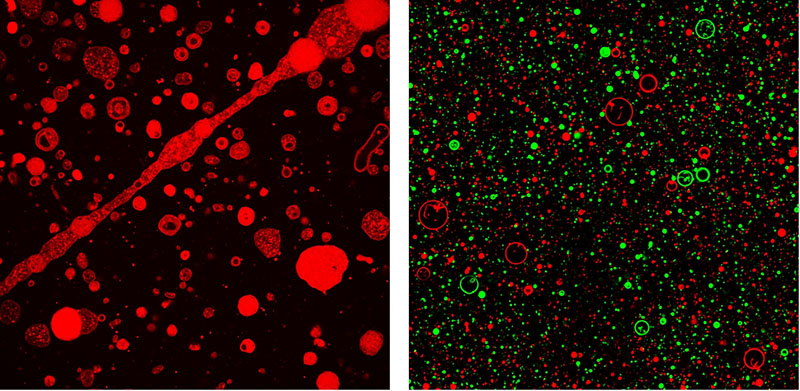

内部でDNAを複製しながら自己増殖するベシクルが、2011年に菅原グループでつくられました。今回、私たちはそのベシクル膜から高分子の鎖を生やすことで、DNAの「長さ」がベシクルの増殖を制御する「情報」になることを突き止めました。長さが異なるDNAをもったベシクルにエサを与えてみたところ、短いDNA(1164塩基対)をもったベシクルは速い分裂でより多く増殖し、長いDNA(3200塩基対)の場合はゆっくりした変形であまり増殖しないことが判明しました。

この増殖挙動がDNAの長さによって異なる現象は、DNAが膜中の脂質と形成する複合体にその原因がありました。まず、私たちは、DNAが脂質と複合体を形成し、その複合体がエサから膜をつくる化学反応を促進する、超分子触媒になっていることを顕微鏡観測と反応解析で明らかにしました。さらに、超分子触媒の形成度合いがDNAの長さにより変化することを分光学的な手法で明らかにしました。つまり、DNAの長さによって、膜分子生産を活性化する超分子触媒形成に差が生じるため、ベシクルの分裂挙動にも差が出たと考えられます。

DNAの長さによって、超分子触媒(緑色の楕円)の形成度合いに差が生じる。その結果、膜をつくる速度と分裂挙動にも差が生じる。(顕微鏡写真中の白線は0.01 mm)

今回得られた結果は「太古の地球の原始細胞を含む自己増殖ベシクルにおいて、ポリマーが形成する複合体が分裂挙動に直接的に影響を与える触媒(酵素)として機能することで、ポリマーの長さを情報とする生物学的な情報の流れが生じる」ことを意味しています。今後、このような情報の流れをもった人工のうたかたが変異と淘汰を経験し、シンギュラリティを越える日もそう遠くないのかもしれません。

参考文献

1. M. Matsuo, Y. Kan, K. Kurihara, T. Jimbo, M. Imai, T. Toyota*, Y. Hirata, K. Suzuki & T. Sugawara*, Scientific Reports, 9, 6916 (2019) @Natureグループ

この記事で紹介した研究成果の元論文です。どなたでもご自由にお読みいただけます。

2. 「自己増殖する人工細胞」@サイエンスチャンネル

菅原正教授による人工細胞の解説動画です。

3. 「そして「生命2.0」への道」@現代ビジネス

小説家 藤崎慎吾氏による生きているようなモノづくりに関するWeb記事です。

この記事を書いた人

-

1985年、東京都生まれ。博士(学術)。東京理科大学で化学を学んだ後、東京大学大学院で学生時代から有機合成的手法による人工生命構築の研究を行う。現在は、自然科学研究機構・生命創成探究センター・栗原研究室・特任研究員。大の生きもの好きで、ブレファリスマやキイロタマホコリカビといった微生物からからアフリカゾウまで、計300種以上、肉眼で視認できる個体だけでも4000個体以上の生き物の飼育経験がある。特にカブクワには目がない。

https://researchmap.jp/muneyuki_matsuo/