2方式の半導体量子ビットを結合! – 高速で高精度な半導体量子コンピュータに向けて

量子コンピュータとは?

従来のコンピュータでは、半導体デバイスを微細化することでその情報処理能力の向上が実現されてきました。近年では、原子100個程度の大きさでひとつの素子が構成されるまで微細化が進んだことで、この方向での研究開発が限界を迎えつつあり、新しい動作原理に基づく次世代型コンピュータの実現が切望されています。

特に最も有望視されているのが、量子力学の原理に基づき、複数の情報を同時に符号化することで超並列計算を実行する「量子コンピュータ」であり、その実用化に向けた研究開発が世界的に活発化しています。

これまで光学素子、イオントラップ、超電導回路、ダイヤモンド結晶中窒素 – 空孔中心など、さまざまな物理系を用いた量子コンピュータの研究が進められてきました。なかでも半導体中の電子スピンを用いた「電子スピン量子コンピュータ(半導体量子コンピュータ)」は、既存産業の集積回路技術と相性が良く、大規模量子コンピュータの実装に適していると考えられています。

特に、電子を空間的に3次元すべての方向に閉じ込めることで運動を制限し、0次元構造とした「半導体量子ドット構造」は、電子スピンを1個単位で制御・検出できることが知られており、半導体量子コンピュータを実装する物理系として注目を集めています。

量子コンピュータの条件と2つの半導体量子ビット方式

量子コンピュータの実現には、DiVincenzoの5条件として知られる大きなハードルを乗り越える必要があります。これは、量子コンピュータのハードウェアを構成する物理系が満たすべき要素で、「系の拡張性(集積化が可能)」、「初期化能力」、「読み出し能力(計算結果の出力)」、「コヒーレンス時間に対して十分高速な計算が可能(高精度な計算が可能)」、「計算の万能性」の5条件です。このなかで、量子ビットの「高精度制御」と「高速な初期化・読み出し」は最も基本的で重要な要素です。

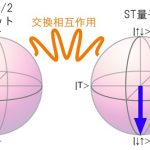

半導体量子コンピュータでは、単一の電子スピンからなる「スピン1/2量子ビット」によって、極めて高精度な制御が可能であることが実証されていました。一方で、初期化と読み出しの精度および速度に関しては課題が残されています。

またこれとは独立に、2つの電子スピンからなる「ST量子ビット(一重項(S) – 三重項(T)量子ビット)」の研究開発も進められており、量子コンピュータ素子としての基本動作原理の検証が完了しています。この方式は、制御精度の点でスピン1/2量子ビットに及ばないものの、初期化と読み出しが高速かつ高精度に実行できるという大きな利点を持っています。

両方式の量子ビットは互いに相補的な関係にあるため、これらを組み合わせて両方式の利点を融合することで、既存の半導体量子コンピュータの主要課題が解決され、効率的な量子コンピュータを設計できると期待できます。しかし、これまで両方式には互換性がなく、両方式を組み合わせる研究は行われてきませんでした。

2方式の半導体量子ビットの共存が可能な「三重量子ドット構造」

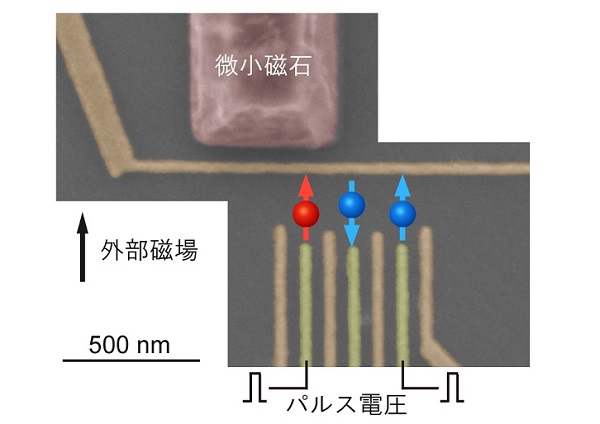

そこで私たちは、高品質なGaAs/AlGaAs(砒化ガリウム/砒化アルミニウムガリウム)ヘテロ接合基板上に金属微細加工を施すことで、電子スピン3つを横一列に配置した「三重量子ドット構造」を作製しました。この試料では、左のドットでスピン1/2量子ビット、中央と右の二重量子ドットでST量子ビットを形成できます。

また、三重量子ドットの近くにはコバルト製の微小磁石を配置しました。この微小磁石は磁化すると、空間的に不均一に分布した磁場を生成します。この不均一磁場は、単一試料上で両方式の量子ビットの動作を可能にするという重要な役割を果たしています。

半導体基板上に作製した金属ゲート電極構造(黄色、オレンジの領域/線)に電圧をかけ、赤と青の丸矢印のスピンで示した部分(量子ドット)に電子をひとつずつ閉じ込める。左の量子ドット(赤)はスピン1/2量子ビットとして、中央と右の量子ドット(青)はST量子ビットとして動作する。スケールバーは500nm(1nmは10億分の1m)。実験は希釈冷凍機を用い、試料を0.03Kに冷却して行った。

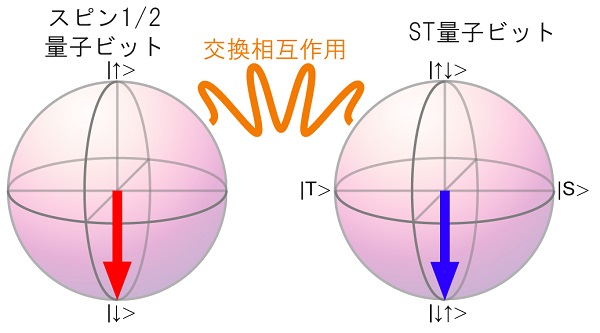

両方式の量子ビットは、隣り合うスピンの交換対称性に起因する交換相互作用によって結合可能であり、その結合は金属ゲート電極に加えるパルス電圧で高速に制御できます。

スピン1/2量子ビットでは単一スピンの上向き\(\left|↑\right\rangle\)と下向き\(\left|↓\right\rangle\)がそれぞれ量子ビットの0と1の状態を表す。ST量子ビットでは、二重量子ドットにおいて右のドットに上向き(下向き)、左のドットに下向き\(\left|↑↓\right\rangle\)(上向き\(\left|↓↑\right\rangle\))の電子スピンが入った状態を0(1)として動作する。両者の結合は量子ビット間、すなわち中央と左の量子ドット間の交換相互作用を用いて制御可能である。また、ゲート電極に適切なパルス電圧を加えることにより結合の高速制御が可能である。

2方式の量子ビット間での互換性を実証 – 高精度制御と高速な読み出しの両立へ

両量子ビットを結合させると、スピン1/2量子ビットの向き(上向きもしくは下向き)に応じて、ST量子ビットの位相(一重項もしくは三重項)が変調されます。この機構により、スピン1/2量子ビットとST量子ビットの状態が量子力学的な相関を持つ「量子もつれ」状態を生成することができます。

量子もつれは量子コンピュータのなかでも、最も基本的かつ重要な要素のひとつです。特に、スピン1/2量子ビットが下向きの場合と上向きの場合における、ST量子ビットの位相差(制御位相)が\(π\)となる操作を「制御位相ゲート」と呼び、量子もつれが最大化した状態を作ることができます。

今回の試料では、5.5ナノ秒で制御位相ゲートを実行できることがわかりました。一方で、この操作時間に比べ、測定した量子ビットの情報保持時間は211ナノ秒と40倍程度長かったことから、正確に制御位相ゲートを実行できていると考えられます。この高速な制御位相ゲートを用いれば、ST量子ビットの特性を生かして、スピン1/2量子ビットの課題を解決することができます。既存の手法によるスピン1/2量子ビットの読み出しは速度が遅くエラーが大きい一方で、ST量子ビットの読み出しは高速かつ小さなエラーで実行が可能です。

制御位相ゲートを用いると、スピン1/2量子ビットの向きとST量子ビットの位相のあいだに相関が生成されるため(量子もつれ状態)、ST量子ビットの位相を測定することで、スピン1/2量子ビットの情報を間接的に読み出すことができます。なお、ST量子ビットの位相(一重項もしくは三重項)は、パウリの排他律に基づいたスピン閉塞効果を利用することで、直接的かつ高速、高精度に読み出すことができます。

この制御位相ゲートの動作とST量子ビットによるスピン1/2量子ビットの高速読み出しを検証するため、スピン1/2量子ビットを回転操作し、その結果を従来の手法とST量子ビットの位相測定の両方の方法で読み出しました。

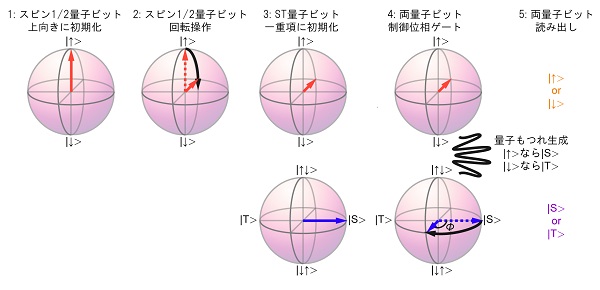

1)スピン1/2量子ビットを上向き\(\left|↑\right\rangle\)に初期化した後、2)回転操作を行うことで重ね合わせ状態を含む任意のスピン1/2量子ビットの状態を用意する。3)次にST量子ビットを一重項\(\left|\mathrm{S}\right\rangle\)に初期化する。4)続いて制御位相ゲートを実行することで、スピン1/2量子ビットの上下の向きがST量子ビットの位相と量子もつれ状態となる。5)最後に各量子ビットを読み出す。

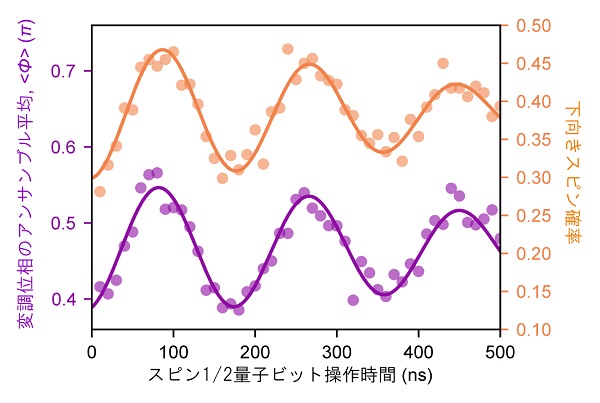

従来の手法でスピン1/2量子ビットを読み出した結果、回転操作によって上向きと下向きのあいだで状態が振動している様子が得られました。また、ST量子ビットの位相測定からスピン1/2量子ビットを読み出した結果も同様の振動が得られました。これらのことから、スピン1/2量子ビットとST量子ビットのあいだで制御位相ゲートが正しく動作していることが確かめられました。

下向きスピン確率とフィッティング曲線(上段オレンジ色のデータ)は、スピン1/2量子ビットの回転操作による上向き\(\left|↑\right\rangle\)と下向き\(\left|↓\right\rangle\)のあいだの状態の振動を表す。この振動は、従来の方法で読み出したスピン1/2量子ビットの下向き確率をプロットすることによって得られた。変調位相のアンサンブル平均(下段紫色の振動)は、同時に測定したST量子ビットの位相で、同様の振動が観測されたことからスピン1/2量子ビットとST量子ビット間の制御位相ゲートの動作が裏付けられた。また紫色の振動は、ST量子ビットを用いたスピン1/2量子ビットの読み出しを実証した結果であるとも解釈できる。

これらの結果より、スピン1/2量子ビットの課題である高速読み出しを実証しました。また、スピン1/2量子ビットではすでに高精度制御が達成されているため、今回の成果により、量子ビットの高精度制御と高速な読み出しの両立に道筋を示せたといえます。

半導体量子コンピュータの今後の展望

本研究では、これまで独立に発展してきた異なる利点を持つ2方式の半導体量子ビットを結合させることに成功し、初めて両方式の互換性を確保しました。

特に結合操作では、異なる利点を生かせるように、情報保持時間に対して十分高速に両量子ビット間での量子もつれ状態を生成可能なことを実証しました。この量子もつれ状態を用いることで、実際にスピン1/2量子ビットの主要な課題であった読み出し時間を1,000分の1に改善することに成功しました。

一方で、今回の実験で用いたGaAs系の試料では、核スピンによる磁場雑音が大きく、量子ビットの情報保持時間が制限されるため高精度操作が困難なことが知られています。この問題は核スピンの少ないシリコン(Si)系の試料を用いることで解決が可能で、実際に高精度操作が実証されるなどSi系での研究開発が世界中で活発化しています。今回開発した技術は直接Si系へ移植ができるので、今後はSi系試料で高精度操作と高速な初期化・測定の両立を実証したいと考えています。

この成果は、従来の半導体量子コンピュータにおける主要な課題を解決する基盤技術となり、半導体量子コンピュータの大規模化に道筋を示したことで、その開発をさらに加速させるものと期待できます。

参考文献

この記事を書いた人

-

野入亮人(Akito Noiri)

理化学研究所特別研究員。1989年生まれ。2012年東京大学工学部物理工学科卒業。2017年東京大学工学系研究科物理工学専攻博士課程修了。博士(工学)。2017年より現職。専門は半導体量子物理学(実験)。主な研究対象は半導体量子ドット構造中の電子スピンで、半導体量子コンピュータへの応用の他、少数の電子スピン系において量子力学的な効果で生ずるさまざまな物理現象にも興味を持っている。