薄さは分子1個分! 室温でも「超安定」な極薄有機分子膜 – 磁気メモリの高密度化・省エネ化を促進

有機分子は優れたエレクトロニクス材料

最近、身のまわりの電子機器の材料に有機分子が活用され始めています。たとえば、テレビやスマートフォンは、従来のものより薄く、画面も高精細で鮮明になりました。これらディスプレイには、有機分子の薄い膜(有機分子膜)が使われています。また、再生可能エネルギーでおなじみの太陽電池やフレキシブルで目に優しい次世代の照明、さらにはコンピュータの心臓部ともいえるトランジスタにまで有機分子膜が活用されはじめています。これまでは、これらの材料にはシリコンや窒化ガリウムなどの無機化合物や貴重なレアメタルが用いられましたが、それらを安価な有機分子に置き換えると、作成コストを抑えつつ高性能なものが作れると注目されているのです。

このような研究開発では、有機分子に優れた特性や機能を付加させることがもちろん重要ですが、実用化という点からは、「いかに薄い有機分子膜を作るか」ということも重要になります。なぜなら、膜を薄くすると軽量化が図れますし、分子の量も節約できるので省資源化につながるからです。また薄い膜であれば、小さな電力で膜を機能させられるので省エネにもつながります。

どれくらい薄い有機分子膜をつくれるのか?

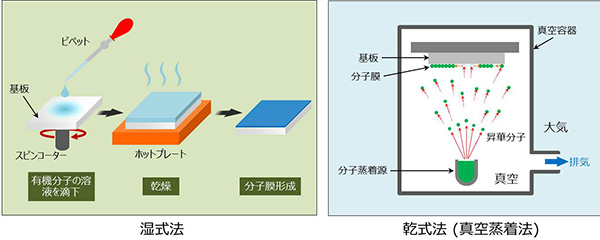

それでは、どれくらいの薄い分子膜を作れるのでしょうか? 膜の作成法は湿式法と乾式法に大きく分けられます。湿式法では、有機分子を含む溶液を何らかの方法で基板(膜を固定するための土台)に塗布し、乾燥させて膜にします。この方法は簡便で大きな装置も必要ないので、広く行われています。しかし、均一な膜の作成が難しいこと、不純物が混入しやすいこと、さらに膜の厚さ制御が難しいこと、などの欠点もあります。

一方、乾式法では大がかりな装置が必要ですが、不純物の少ない均一な膜を、厚さを精密に制御しながら作成できます。代表的な乾式法には、真空蒸着法が挙げられます。この方法では、真空中で分子を加熱することで昇華させ、それを基板に堆積(蒸着)させます。蒸着した分子1つひとつは、基板上を動き回りながら凝集して膜となります。この方法では、環境が真空なので不純物の極めて少ない均一な膜を作れます。また、分子を昇華させる温度や時間によって、膜の厚さも精密に制御できます。現在では、この真空蒸着法で、有機分子膜の厚みを分子1個分にまで薄くできます。これは単分子膜と呼ばれています。

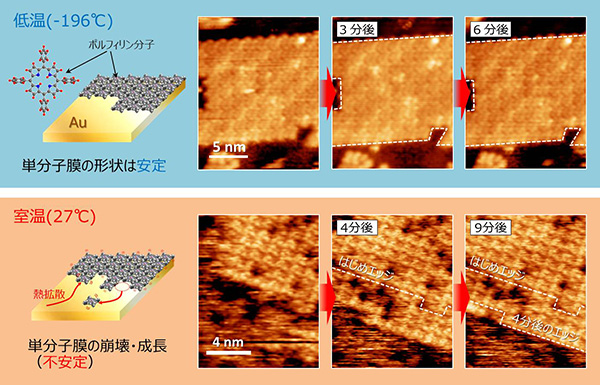

薄いだけではダメ! 強固な有機分子膜が重要

ただ、こういった単分子膜を実際の電化製品の材料として利用するためには、もうひとつ重要な条件があります。それは、できた膜が劣化せず安定であることです。確かに現在では、単分子膜を作る技術は確立されていますが、この「単分子膜の安定性」に関しては問題がありました。このことは、走査トンネル顕微鏡で単分子膜を観察すると明らかです。走査トンネル顕微鏡は、探針とよばれる鋭い針で表面をなぞりながら、表面の凹凸を原子スケールで観察できる特殊な顕微鏡です。この装置を用いると、-196℃という低い温度では単分子膜は安定ですが、それを室温(27℃)に晒すと膜のエッジ部分で形状が時々刻々と変化する様子を観察できます。一般に、電化製品は室温以上で動作させますので、このような不安定な膜は使い物になりません。

強固な有機分子膜実現の鍵は基板!

そもそも、室温で分子膜が不安定なのは、分子膜と基板とのあいだに作用する力が弱いためです。一般に、分子膜の基板には、金、銀、銅などの貴金属が使われます。これらの基板と分子のあいだには、ファンデルワールス力という弱い力しか働かないため、室温では分子が基板に十分に固定されず、熱エネルギーによって動き回ってしまいます。その結果、膜のエッジでは、動き回る分子がくっついたり離れたりを絶えず繰り返し、形状が不安定になります。安定な膜を作るには、分子と基板のあいだに作用する力を調整する必要があります。

私たちは、この課題を解決するために、分子膜の基板として鉄に着目しました。これまでの研究から、鉄の表面では、室温でも分子1つひとつが特定の場所に固定されることを突き止めています。これは、鉄原子と分子が強い結合を作るからです。この鉄基板上では分子が膜としても室温で安定に存在できると考えました。

鉄基板を利用して強固な単分子膜を作る!

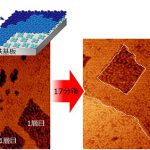

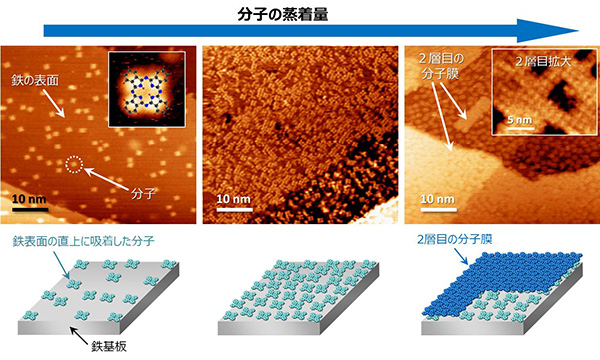

そこで、真空蒸着法でフタロシアニンと呼ばれる有機分子の膜を鉄基板上に作成しました。実験では、蒸着量を少しずつ増やしながら膜の変化を走査トンネル顕微鏡で観察しました。実験環境は室温です。蒸着量が少ないときは、図に示すように、すべての分子が鉄表面の上に吸着します。この場合、分子と鉄原子の結合が強すぎるため、分子1つひとつは、その場から動けません(つまり、膜形成に必要な凝集が起こりません)。そのため、分子は膜ではなく、バラバラに孤立した状態になってしまいます。

ただ、さらに蒸着量を増やすと、鉄表面の80%以上が分子で埋め尽くされ、その上(2層目以上)に、緻密な単分子膜が形成されることがわかりました。特に、2層目の膜では、分子が秩序的に配列していることも分かりました。この膜形成過程は、自己組織化と呼ばれ、分子を集積化して材料・デバイスを組み立てるボトムアップ・ナノテクノロジーの鍵となる現象です。

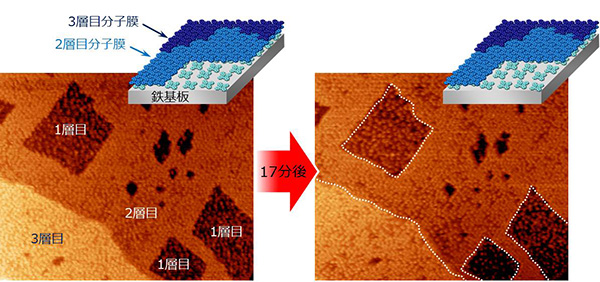

ここで重要なことは、こういった観察を室温で行ったことです。図に示すように、この単分子膜は室温であってもその形状が変化しません。つまり鉄基板上では、2層目以上で室温でも安定な自己組織化単分子膜が形成されることが明らかになりました。ちなみに、この2層目の単分子膜の厚さは、約0.16ナノメートル(1ナノメートルは100万分の1ミリメートル)という驚異的な薄さです。

まとめと今後の展望

今回は、鉄基板を用いると、室温でも安定な自己組織化単分子膜を作れることを実証しました。ここでは2層目以上の膜に限った話ですが、真空蒸着の最中に鉄基板を加熱することで、鉄基板上(つまり1層目)にも強固な単分子膜を作れると考えています。なぜなら、加熱により熱エネルギーを得た分子が、基板の鉄原子からの束縛を逃れて、自由に動き回れる(つまり分子は凝集して膜になれる)からです。冒頭でも述べたように、このような強固な単分子膜は、有機エレクトロニクスデバイスの発展には不可欠です。

一方、私たちが用いたフタロシアニンは、インク等に使われる安価な分子であると共に、さまざまな電子デバイスの材料として応用が可能です。特に、今回基板に用いた鉄表面上では、このフタロシアニン分子ひとつが磁気メモリの最少ユニット(1ビット)として機能すると注目されています。もし、単分子膜を構成する1つひとつの分子(サイズは1~2ナノメートル)をメモリ制御できれば、現在の1000倍以上の情報を記録できる安価で超省エネなハードディスクが実現します。こういった新しい記録デバイスは、情報のクラウド化やビックデータ時代の到来に伴う諸問題(デバイスの消費電力増大、発熱による動作不良など)の解決につながるかもしれません。

参考文献

T. K. Yamada, Y. Yamagishi, S. Nakashima, Y. Kitaoka, and K. Nakamura, Role of π -d hybridization in a 300-K organic-magnetic interface: Metal-free phthalocyanine single molecules on a bcc Fe(001) whisker, Physical Review B, 94, 195437 (2016).

E. Inami, M. Shimasaki, H. Yorimitsu, and T. K. Yamada, Room temperature stable film formation of π-conjugated organic molecules on 3d magnetic substrate, Scientific Reports, 8, 353 (2018).

S. Schmaus, A. Bagrets, Y. Nahas, T. K. Yamada, A. Bork, M. Bowen, E. Beaurepaire, F. Evers and W. Wulfhekel, Giant magnetoresistance through a single molecule, Nature Nanotechnology, 6, 185 (2011).

この記事を書いた人

-

稲見 栄一(Eiichi Inami、写真右)

千葉大学大学院工学研究院 特任講師。博士(工学・大阪大学)。 2005年大阪大学産業科学研究所 特任助教、2007年 大阪大学産業科学研究所 助教、2012年 大阪大学大学院工学研究科 特任助教、2013年 大阪大学大学院工学研究科 特任講師、2015年 法政大学マイクロナノテクノロジー研究センター ポスト・ドクター、を経て現職。学生のときは、光を用いた物質構造改変の研究を行ってきました。その後、走査プローブ顕微鏡を用いた単一原子分子操作の研究、自己組織化単分子膜の研究、有機化学的手法による太陽電池の研究開発などに取り組んでいます。

山田 豊和(Toyo Kazu Yamada、写真左)

千葉大学大学院工学研究院 准教授。博士(理学・学習院大学)、Ph.D(ラドバウド大学・オランダ)。2000年にラドバウド大学(オランダ)に留学し、走査トンネル顕微鏡による磁気イメージング手法を確立。その後、2004年 日本学術振興会特別研究員(PD)、学習院大学理学部 助手、2007年 学習院大学理学部 助教、2008年 アレクサンダー・フォン・フンボルト リサーチフェロー(ドイツ)、2010年 千葉大学大学院融合科学研究科 特任准教授(テニュアトラック)、を経て現職。現在は、走査プローブ顕微鏡を活用したナノ磁石の研究を行っています。