硫黄が拓く液晶化学 – 室温付近で液晶性を有するπ共役系棒状分子

結晶と液体のあいだ?

液晶ディスプレイの普及により、「液晶」という言葉がよく使われるようになりました。しかしながら、液晶が何を意味しているのか、ご存知の方は意外と多くはないかと思います。まず、液晶について簡単に説明いたします。

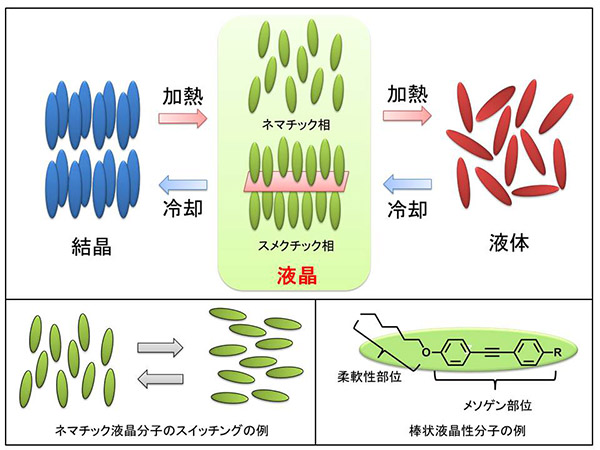

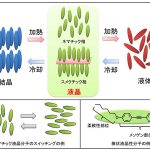

世の中の多くの物質は熱をかけていくと、3次元的な秩序により向きが規定され、基本的には動かない「結晶」が融けて流動的な「液体」となります。この“一般に言われる液体”には分子の向きに秩序はなく、みなバラバラに好き勝手な方向を向いております。ある方向への向きの偏りがないため、等方的な媒質として見られます。これらまったく異なる状態である結晶と液体の共通点、それは「我々が指示する方向を(簡単には)向いてくれない」ことです。

一方で、棒のように長く硬い分子の中には、熱をかけて一度融解した後に、ある程度同じ方向を向いた流動性のある状態を形成することがあります。これがまさしく液晶であり、結晶と液体の間に生じる中間相(状態)を示しているのです。英語にするとLiquid Crystal……たまには英語の方がわかりやすい単語もあるようですね。

液晶には分子の重心に秩序のないネマチック相や、層構造を有しているスメクチック相など、さまざまな種類の相があります。その最大の特徴は、電磁場の照射や、手で擦るだけで分子が向きを変える「外場応答性」を有していることです。つまり、液晶は「我々が指示する方向を向く」ことができるのです。優れた液晶分子ですと、擦ったテーブルの上に置くだけでも部分的に一時的な配向が可能です。皆様が日ごろ使用されている液晶ディスプレイの中には液晶分子の層があり、どのカラーフィルターに光を通してどの色を出すか、そのシャッターの役割を担っているのです。100年以上も昔に人参から抽出されたコレステロール誘導体の結晶の融点観察から発見された液晶の現状を、誰が想像できたでしょうか。

液晶相を誘起するためには?

どんな分子をつくれば液晶相を形成する可能性があるのでしょう? 本稿では熱により相転移する熱相転移型液晶を示す分子の設計指針について簡便に示します。

液晶を形成するためには分子自体に異方性(向き)があることが重要となります。柔軟な分子では、融解した後に方向を規定することが難しくなるためです。そのため、液晶分子の多くは細長い棒の形が望ましいとされています。これら棒状分子は、剛直性部位(メソゲン部位)と柔軟性部位から形成されます。メソゲン部位は、ベンゼン環やシクロヘキシル環、二重結合、三重結合、エステル結合、アゾ結合などの固い結合をなるべく直線的に結合させることが重要になります。メソゲンはまさに「メソ源」なのです[メソ(meso)は「中間の」を意味する接頭語]。

一方で、液晶分子自体をメソゲンとも言います。また、多くの場合は柔軟性部位としてアルキル基を必要とします。これにより、分子間のパッキングを抑制することで分子の位置の融解が促進され、相転移温度の低下により現実的に分析できる温度にて液晶相を形成できることや、メソゲン部位と柔軟鎖のミクロ相分離による層構造の安定化などがその理由に挙げられます。

液晶状態では、分子は回転運動や併進運動するために流動性を生じます。そのため、分子が長軸周りに回転運動しているため、曲がっている(つまり直線的ではない)と融解後の分子の回転半径の拡張に伴い液晶性が発現しにくくなるため、これが次項で解説する硫黄系棒状分子が液晶を形成しにくい理由のひとつと考えております。一般に、剛直な棒状分子は分子間の相互作用が強く、融解温度が高くなる傾向にあるため、必然的に室温では液晶にはなりにくくなります。液晶材料として用いるためには多くの場合、室温で液晶を形成する必要があるため、室温液晶分子の開発は重要な課題のひとつとなります。

室温まで液晶が過冷却される硫黄を導入したπ共役系棒状分子

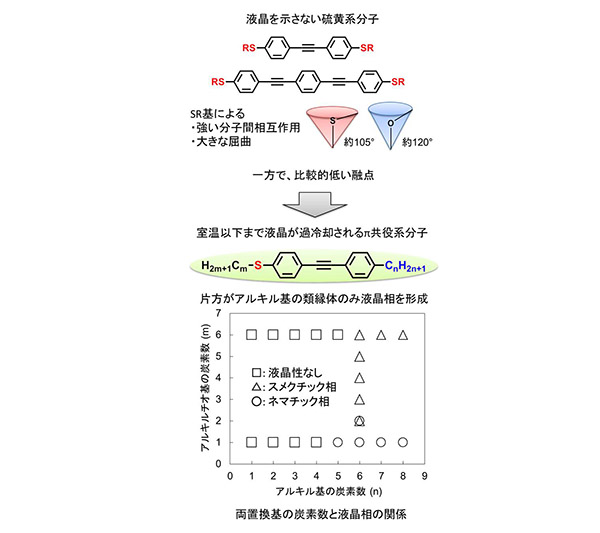

硫黄は、炭素や酸素などと比較して分極率が高く、電磁場との応答性、光を曲げるための性質などに優れるため、光・電子材料を指向した研究にはよく用いられる元素のひとつです。硫黄を分子構造に導入する構造としては、5員環構造内に硫黄を有するチオフェン環を用いることが多いです。我々は、大きな誘電率や屈折率異方性(複屈折)の発現を目指し、環構造内ではなく分子長軸方向(メソゲン部位とアルキル鎖の間)に硫黄の導入が可能なアルキルチオ(SR)基を有する棒状分子類縁体を合成しました。

しかしながら、液晶性を有する炭素(アルキル基)や酸素(アルコキシ基)の類縁体とは異なり、それらは結晶が融けて等方性の液体に、つまり液晶にはなりませんでした。炭素と酸素が硫黄に代わるだけで、何がそんなに変わるのか? 過去の報告例を探しても、液晶分子に関する報告が少ないだけでなく、一部の代表的なメソゲンのアルキルチオ基類縁体において液晶相が報告されるものの、それらは非常に狭い温度範囲であり、液晶相における詳細な物性の報告はありませんでした。一方で多くの場合、それら非液晶性のアルキルチオ基類縁体はアルコキシ基類縁体と比較して、融点が低いことがわかりました(一般に高分極性の置換基の導入は融点の向上に繋がります)。そこで、この性質を利用し、液晶性を発現する分子設計を見出せれば、「室温で液晶になるπ共役系分子」がつくれないかと考え、本研究を始めました。

汎用的なトラン系分子(ジフェニル-アセチレン)をモチーフにさまざまな類縁体を合成したところ、片方に炭素数が5以上の長鎖アルキル基を導入した分子のみが液晶相を形成し、多くの場合、それらは室温以下まで液晶相が過冷却されることがわかりました。これらはアルキル鎖が長い場合には層状のスメクチック相、短い場合には流動性の高いネマチック相を示します。また、屈折率や複屈折の温度可変測定を行ったところ、それらの温度依存性が炭素類縁体や酸素類縁体と比較して大きいことがわかりました。これは、分子密度や分子の配向度の上昇を表すため、分子間で相互作用が強く効いていることを示唆しております。

しかし一方で、この分子間における相互作用を考えると、融点低下への効果はむしろ矛盾しそうです。単結晶状態における結合角を比較すると、アルキルチオ基のC-S-C結合は約105°、アルコキシ基のC-O-C結合は118°と、アルキルチオ基は屈曲しているため、それにより拡大する分子の回転半径が融点および等方相への転移温度を低下させ、液晶相の不安定化に寄与するひとつのファクターではないかとは考えております。

現在は、液晶相の形成にアルキル基がどのような寄与をしているのか、また、上述した相反しそうな性質の起源を解明するために、さまざまな類縁体の結晶相と液晶相における凝集構造から考えられうる種々の分子間相互作用を明らかにするだけでなく、それら含硫黄系液晶分子の特異な性質を利用し、新しい室温液晶分子や屈折率の大きな温度依存性を利用したフィルムの開発などを展開しております。

参考文献

Yuki Arakawa, Satoyoshi Inui and Hideto Tsuji. “Novel diphenylacetylene-based room-temperature liquid crystalline molecules with alkylthio groups, and investigation of the role for terminal alkyl chains in mesogenic incidence and tendency.” Liquid Crystals, 2017. DOI: 10.1080/02678292.2017.1383521.

この記事を書いた人

- 豊橋技術科学大学大学院工学研究科助教。栃木県栃木市出身。2015年3月東京工業大学大学院理工学研究科有機・高分子物質専攻修了。博士(工学)。同年4月より現職。現在は新しい液晶性分子の設計・合成、液晶相構造の解析および光電子特性の解明と、ポリ乳酸やその類縁体を含むバイオベースポリマーの結晶化挙動に関する研究を行っている。

この投稿者の最近の記事

研究成果2018年3月7日硫黄が拓く液晶化学 – 室温付近で液晶性を有するπ共役系棒状分子

研究成果2018年3月7日硫黄が拓く液晶化学 – 室温付近で液晶性を有するπ共役系棒状分子