生態系崩壊を告げる「預言者」を探せ?! – レジームシフト研究の最前線

生態系崩壊の予兆は検知できるのか

いま自然生態系のバランスを維持する仕組みが壊れ始め、レジームシフトといわれる現象が起きています。レジームシフトとは、目の前に広がる昨日までと何ら変わりのない自然が、何らかの出来事をきっかけに突発的かつ劇的に変化することです。たとえば、時間の経過に差はありますが、湖沼に住んでいた魚や水草が大量に死亡して消えてしまったり、森林の草花がシカによって食べつくされてしまったりするのも、すべてレジームシフトです。

このレジームシフトの背後にあるのは、生息地の破壊や環境汚染、気候変動、生物の絶滅など人間活動によるものです。人間活動によって生態系にそもそも備わっていたはずの自己修復能力が失われると、そこに僅かなきかっけが与えられるだけで、崩壊への一途を辿るのです。しかし、生態系の崩壊は、どこまで耐えられるのかは明確ではなく、閾値を伴う非線形な反応であるため、環境変化の追跡から崩壊を予測することが難しいのです。

さらに、一度レジームシフトによって失われてしまった自然生態系は、環境条件を改善した場合にも回復することは難しく、崩壊後の対処も困難であるという側面があります。そのため、いつ何時起こるのかわからないレジームシフトに備えることは、生態系を維持管理するうえで最も難しい問題とされ、確たる手立ては明らかにされてきませんでした。しかし、ただ難しいとしてこれまでの多くの生態学者も黙って見守っていたわけではないのです。

予兆検知の新たな枠組みへ

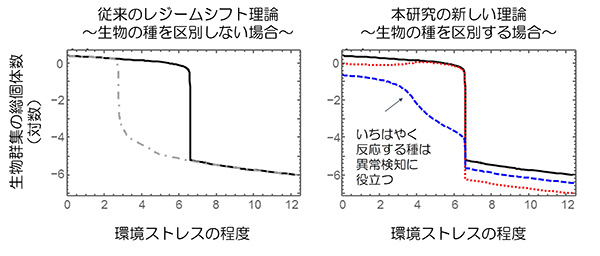

守らなければならない自然に対し、生態系の破壊はかつてない速さで迫りつつあります。そのような状況のなか、より現実的で的確にレジームシフトの予兆を検知することや崩壊してしまった生態系の回復に向けてできる手立てを一刻も早く提示する必要があると考えました。そこで、中央水産研究所の西嶋翔太研究員らと共に新しいレジームシフト理論について模索しました。そして、生物群集全体のバイオマスを検討してきた従来の理論に加え、生物種を分けたうえで生物間の相互作用を組み込むことでレジームシフトに備える一歩となる新たな理論的枠組みの提示が実現したのです。

新たな理論では、レジームシフトに先駆けていち早く個体数が少なくなる種があることがわかりました。そのため、最も敏感に反応する「指標種(indicator species)」を割り出すため、個々の種を明確に区別しつつ詳細なモニタリングを行い、それぞれの生物間相互作用を調べることで生態系の異常をより正確に検知することに繋がると考えられます。一度崩れてしまった自然生態系のバランスを回復させることは難しく、莫大な時間と労力、費用が求められるうえに確実に元通りに戻す魔法のような方法はありません。よって、生態系のなかの特定の種にターゲットを絞り、その個体数の変化を分析することでレジームシフトによる生態系崩壊を予測することが非常に重要と言えるのです。

予兆検知の鍵を握るのは

今後は、実際にこの枠組みを実用化することが目標です。生態系の変化の予兆ををいち早く検知する確実な方法を実現したいと考えています。レジームシフトのように、同じ場所で一度しか起きていない現象を科学することはとても難しいことです。さらに、試行錯誤を繰り返そうにも、地球上のどこかの場所を選び出し、何らかの手を加えることとなり、新たな自然生態系のバランスを破壊することを意味します。しかし、数理モデルやシミュレーションによって、人工的な世界を創造し、それと現実世界との対応を探ることは可能です。フィールドにおいて色々な証拠を集めたうえで、仮想世界のなかで起こりうるレジームシフトへ至る経路を見ていくことは、地球上において発生してきたレジームシフトにおいて、どの経路が偶然でありどの経路が必然であったのかを知るための鍵となるかもしれません。

今回提示した枠組みの成り立ち – 具体的手法

先行研究を知るために、まず文献の分析をもとに、レジームシフトの予兆をより正確に予測するために考慮すべきポイントの絞り込みを行いました。その結果、生態系を記述する状態変数の解像度、生物間相互作用が正のフィードバックが生み出すメカニズム、調査を行う空間スケール、これら3つの要因を明確に考慮することがレジームシフトの予兆を予測するうえで重要であることがわかりました。

さらに、上記のポイントを踏まえたうえで、従来のレジームシフト理論に生物間の相互作用を組み込んだ数理モデルを解析することで、レジームシフトの予測が可能となる条件を検討しました。また、生態系の効率的な再生を可能とするために有効な手法について予測を示しました。今後は、環境DNAなどの最新モニタリング技術と組み合わせ、わたしたちの新しい理論を用いることで、より正確なレジームシフトの予測が実現できる可能性を検証することが重要です。レジームシフト予見への挑戦はこれからも続きます。

おわりに

この研究は、門脇浩明(京都大学)、西嶋翔太(中央水産研究所)、Sonia Kéfi(モンペリエ大学)、亀田佳代子(琵琶湖博物館)、佐々木雄大(横浜国立大学)による研究チームにより行いました。生態系の劇的な変化(レジームシフト)についての分析と数理モデルを組み合わせ、 生物個体数の小さな変化を追跡することで、生態系の異常や崩壊の予兆を検知するための枠組みを発表しました。なお、詳細は参考文献の論文に掲載されています。オープンアクセスなので、どなたでもご覧いただけます。

参考文献

Kohmei Kadowaki, Shota Nishijima, Sonia Kéfi, Kayoko O. Kameda, Takehiro Sasaki (2017). Merging community assembly into the regime-shift approach for informing ecological restoration. Ecological Indicators, 85, 991-998.

この記事を書いた人

-

京都大学学際融合教育研究推進センター・特定助教/フィールド科学教育研究センター・連携助教。

2005年京都大学農学部資源生物科学科を卒業、農学研究科応用生物科学専攻にて2007年修士課程を修了。2011年オークランド大学生物科学研究科にてPh.D.(Biological Sciences)を取得後、フロリダ州立大学・京都大学での研究員を経て、2018年より現職。専門分野は、生態学(ecology)。生物多様性がどのように生まれ、維持され、失われていくのかについて遺伝子から生態系まで幅広い観点から明らかにすることに興味がある。

この投稿者の最近の記事

研究成果2019年1月15日森の未来は菌だけが知っている – 森はどのように成り立ち、遷移していくのか

研究成果2019年1月15日森の未来は菌だけが知っている – 森はどのように成り立ち、遷移していくのか 研究成果2017年12月15日生態系崩壊を告げる「預言者」を探せ?! – レジームシフト研究の最前線

研究成果2017年12月15日生態系崩壊を告げる「預言者」を探せ?! – レジームシフト研究の最前線