建築家のいない建築はどのようにできるのか? – 細胞質流動の研究から「隠れた秩序」に迫る

細胞は「建築家のいない建築」

私は生物学の研究者ですが、実は20歳くらいまで生物学にはほとんど興味をもっていませんでした。「ものを作る・設計すること」、とくに都市計画に興味をもっていました。店や工場、住居や道路をどう配置すれば効率がよく住み良い街になるのか、自分で設計してみたいと思っていました。

興味が突然、生物学に変わったのはある本がきっかけでした。芦原義信先生という建築家が書かれた『隠れた秩序』(中央公論社)という本です。この本には「都市計画の専門家が細部まで設計した都市よりも、人々の営みによって自然にできあがった都市の方が、なぜか住みやすく災害などにも強い」ことが議論されていました。「そこには(まだ人間が気づいていない)隠れた秩序があるはずだ」と結論づけられていました。限られた人によって全体が設計された建築(トップダウン型)よりも、全体像の指示がないまま個々の要素が勝手に組み上がっていることによってできる建築(ボトムアップ型)の方が、機能的であるということは、自然界や人間社会のあらゆる局面において見られる共通原理のように思えます。そこで、私は「建築家のいない建築(設計者のいないシステム)」がどのようにできあがり、それがなぜ優れているのかを研究したいと思うようになりました。そして研究の対象として細胞を選んだのです。

細胞は生命の最小単位で、単独でも生物として機能することができます。細胞はたんぱく質やDNAなど高分子と呼ばれる化学物質からできていますが、個々の高分子は固有の化学反応を引き起こすだけで、細胞全体を設計する建築家の役割を果たすものは見当たりません。DNAはよく「生命の設計図」と呼ばれたりもしますが、DNAにはタンパク質の作り方が書いてあるだけで、全体の設計に関する情報は直接的には書かれていません。化学物質の集まりから細胞という秩序ある生命体がどのようにできるのか、これこそがボトムアップ型建築の好例であると考え、細胞の研究をすることにしたのです。

「生きている」とは「流れている」ことである(かもしれない)

「生命(生きている状態)」と「非生命(生きていない状態)」の違いは物質の違いではありません。生きているニワトリの卵(発生しヒヨコになる)と、生きていないゆで卵は同じ物質でできていますが、生きている状態については大きな違いがあります。顕微鏡で細胞を観察すると、生きて分裂を続ける細胞と死んでしまった細胞とでは、静止画を見ただけでは区別が難しいこともあります。しかし、細胞の様子を動画の形で経時観察するとその差は一目瞭然です。生きている細胞ではその内部で細胞核やその他の小さな粒子が絶えず動いていますが、死んだ細胞では動きが止まっています。細胞より大きなレベルでも、生きている動物は動きますし、植物もゆっくりとではありますがさまざまな動きを見せます。このように、非常に単純ではありますが、生きていることの大きな特徴として「動いている」ということがあげられます。

一方で、たとえ動いていても、その動きがデタラメ(無秩序、ランダム)であれば、生きている状態とは思えません。部屋の中に光が差し込んだときに空気中の小さなホコリが舞っている様子が見えることがありますが、あのような無秩序な動きは生きている感じを受けないですよね。感覚的な話に思えるかもしれませんが、「秩序のある動き」が生きていることの特徴といえそうです。秩序のある動きの代表例として、多くのものがある決まった方向に動く「流れ」があります。また、生きている状態には、目には見えない流れも存在します。それはエネルギーの流れです。生きている状態を保つには、絶えずエネルギー(食物や太陽光)を取り込み、それを消費していなかければなりません。エネルギーの流れが止まれば、それはすなわち死を意味します。ですから、「生きている」状態とは、目に見える動きとしての「流れ」や、目に見えないエネルギーの「流れ」が密接に関わっているといえそうです。

細胞質流動はあらかじめ方向が定められていなくても、ある方向にそろう

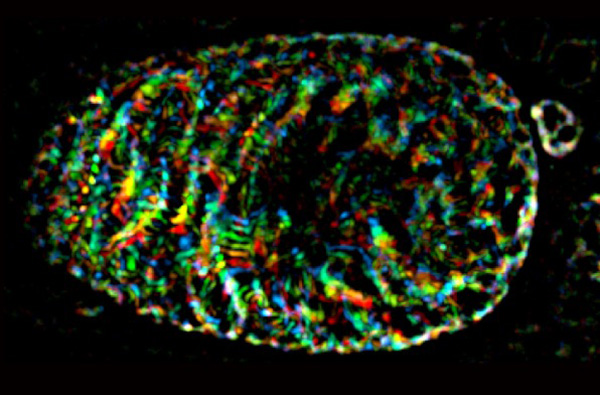

私たちは細胞内で目に見える物質の流れについて研究しています。私たちが研究している線虫という体長1mmの透明な虫では、受精直後の1細胞期の細胞内で全体的な流れが生じます(減数分裂期細胞質流動)。

この細胞内の流動は細胞内全体で同じ方向に向かって流れが生じるという点で明確な秩序がありますが、その方向(右回りか左回りか)は個体ごとに違っています。また同じ個体でも途中で方向が逆になるというように方向は気まぐれに変化します。このような流動は、あらかじめ方向が決まっているトップダウン型の秩序ではなく、その場その場の状況に合わせて方向が決まるボトムアップ型の秩序の好例であると考えました。そこで、同じ研究室の助教の木村健二さんが中心となり、画像解析を専門とする九州大学の内田誠一先生、生命現象の数理解析を専門とするフランス・キュリー研究所のJean-François Joanny先生のグループなどと共同研究を行い、この流動のメカニズムの解明に取り組みました。この研究での疑問は、「あらかじめ方向が定まっていないのに流動の方向はなぜそろうのか?」ということと、「せっかく方向をそろえた後に、なぜ逆方向に方向転換できるのか?」という2点でした。

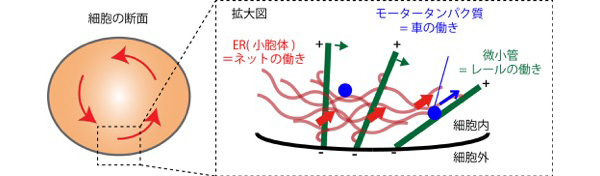

この細胞質流動の原動力は、繊維状のタンパク質(微小管)が発生していることがすでにわかっていました。微小管という繊維をレールのようにして、その上をモータータンパク質と呼ばれる車のようなものが走ることによって流動が生じます。なので、レールの方向をそろえることができれば、細胞内で同じ方向に流動が生じます。問題はどうやってレールの方向をそろえるのかということです。木村健二さんは、ER(小胞体)と呼ばれる細胞内で網目状に広がるネットのような構造物がレールをそろえる役割を持つことを証明しました。あるレールの上を走る車が(細胞内では巨大な)ネットを引っ張ることにより、このネットに連結している周囲のレールも最初のレールと同じ方向に引っ張られ、同じ方向にそろうというしくみです。

なぜ方向転換するのか? – 流れが「よどむ」ことの生きものらしさ

前節で述べたようにレールの向きが次々とそろっていけば、全体的な流動が起きることは説明できそうですが、流動の逆転はどう説明できるのでしょうか? 細胞内の分子というのは機械のように安定的に動くのではなく、かなり気まぐれであることがわかっています。細胞内は渋滞電車の中のようにたくさんの分子がひしめいていて、思うように身動きが取れません。レール(微小管)や車(モータータンパク質)の数は限られていて分布にムラがありますし、ネット(ER/小胞体)も切れたりしてつながっていないところもあります。そうすると、レールの方向がある程度そろっても、すべてのレールが同じ方向を向くことはなく、たまたま逆方向を向いているレール上で別の車がネットを引っ張り、たまたまその車につながっているネットが幅広い領域をカバーしているなどの偶然が重なると、方向転換が起き得るのです。

木村健二さんらは、ある遺伝子の働きを弱めることによってレールを長くすると、1台の車がネットを引っ張る距離と時間が長くなるので、流動の方向が安定し、ほとんど逆転しないことを発見しました。この実験結果は、流動の方向の転換が偶然の産物であることを支持しているのですが、同時に新しい疑問を投げかけます。私たちが実験したように、ある遺伝子の働きを弱めることによって流動の方向を安定させることができるのに、なぜ正常な細胞では、わざわざ流動が時折、逆転するような条件になっているのでしょうか?

この疑問に対しては、私たちもまだ答えを持っておりません。今後の研究の課題です。同じ方向に安定的に回り続けるより、途中で止まったり、逆方向に流れたりする方が、「生きものっぽい」と私は感覚的に思っています。本稿の前半で述べたように「流れる」ことは生きものらしいのですが、流れが「よどむ」ことはもっと生きものらしい、私はそう考えています。今のところ、この感覚に科学的な根拠はありませんが、今回見つけた流動の意味について研究を続けることによって、流れが「よどむ」ことの意義や生きものらしさについても追求していきたいと考えています。

参考文献

Kenji Kimura, Alexandre Mamane, Tohru Sasaki, Kohta Sato, Jun Takagi, Ritsuya Niwayama, Lars Hufnagel, Yuta Shimamoto, Jean-François Joanny, Seiichi Uchida, Akatsuki Kimura. 2017. Endoplasmic Reticulum-Mediated Microtubule Alignment Governs Cytoplasmic Streaming. Nature Cell Biology, 19: 399-406.

木村健二, 木村暁. 2017. 細胞質流動の発生および逆転は小胞体のネットワークにより支配される. ライフサイエンス新着論文レビュー. 10.7875/first.author.2017.029

木村健二, 高木潤, 庭山律哉, 島本勇太, 内田誠一, 木村暁. 2017. 細胞質流動が自発的に流れの方向をそろえるしくみ, 逆転させるしくみ. 実験医学. 35: 2250-2253.

この記事を書いた人

- 国立遺伝学研究所細胞建築研究室教授(総合研究大学院大学生命科学研究科遺伝学専攻兼任)。2002年、東京大学大学院理学系研究科修了(博士(理学))。慶應義塾大学特別研究助手などを経て、2006年より国立遺伝学研究所細胞建築研究室PI。「機能的にも形態的にも見事な建築物である細胞がどのようにしてできあがるのか?」という問いに対して、力学や自己組織化の観点から研究しています。自由な発想にもとづいた「誰にも真似できない(真似しようとも思わない?)」研究スタイルを目指しています。