体内時計は冷やすとブランコになる – 物理学が明らかにする体内時計のとまりかた

リズムがあるのかないのか、それが問題だ

体内時計によって私たちは時計を見なくとも寝起きをすることができ、植物は決まった時間に花を咲かせることができたりします。このように体内時計のおかげでおこる約24時間周期のリズミックな生命現象は、概日リズムとよばれています。

概日リズムは温度に関係する興味深い性質があります。夏でも冬でも体内時計の進行スピードが変わらない「周期の温度補償性」、昼間暑く夜間は寒いという1日周期の温度変化に体内時計の時刻を合わせることができる「温度変化に対する同調現象」がよく知られています。

これらに加えてもうひとつ、20世紀の中頃から実験室で低温環境条件にすると変温動物や植物の概日リズムが観察できなくなることが報告されてきました。環境の温度を下げるだけでリズムがなくなってしまうので、なにかただならぬ変化が起きているはずです。しかし「なぜリズムがなくなるか?」という問いに注目した研究は行われてきませんでした。それは寒くて生物が死にかけているせいなんだから研究する意味がない、と考えられたのかもしれません。または、温度は細胞内で起こる多くの生化学反応に影響を与えるので、どの反応がリズム消失と関係があるのかきっぱり特定することが困難だったためかもしれません。

リズム停止研究の分岐点となった分岐理論

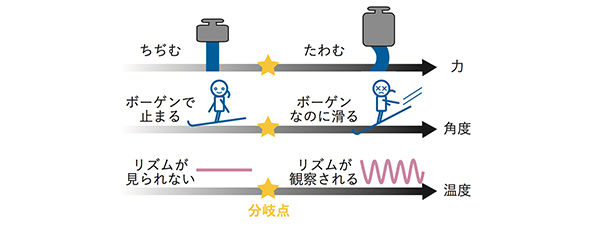

私たちのグループは、単純だけれども答えにくいこの問いに、数学・物理の知識を使って取り組みました。生物を冷やしたとき「概日リズムがある」状態から「リズムがない」状態へ移り変わることは、数学の分野で「分岐」と呼ばれています。日常的に使う分岐とは意味がかけはなれていますが、数学用語としての「分岐」はシステムのパラメーターを変えたときに振る舞いが質的に変わることを示します。

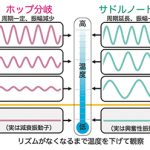

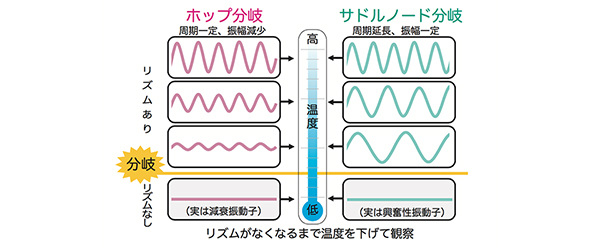

分岐理論によるとリズムがなくなる原因は「リズムの振れ幅が小さくなって0になるホップ分岐」あるいは「リズムの周期が大きくなって無限大に発散するサドルノード分岐」の2つに分類できます。どちらの分岐に当てはまるかは、冷やしていったときのリズムの振れ幅と周期を調べれば見分けることができます。

パラメータの変化により自律的な振動が消失するとき、分岐理論によれば典型的には2つのタイプにわかれる。ひとつは振幅がだんだん小さくなり減衰振動子へ変化するホップ分岐と呼ばれるタイプ。もうひとつは周期がだんだん長くなり興奮性振動子に変化するサドルノードと呼ばれるタイプ。今回の実験ではパラメータである温度を変えていきどちらのタイプでリズムがなくなるのかを調べた

概日リズムは低温でホップ分岐によってなくなる

体内時計を持つ最も単純な生物はシアノバクテリアです。シアノバクテリアの体内時計はKaiA、KaiB、KaiCという3つのタンパク質でできています。というのも、この3つのタンパク質を細胞から取り出し試験管内で混ぜたら体内時計として機能することを2005年に名古屋大学近藤孝男教授のグループが発見しました(この世紀の大発見に実は筆者達も立ちあっています)。この試験管内で組み立てた体内時計は「概日リズム試験管内再構成系」とよばれ、まだシアノバクテリア以外の生き物では成功していません。体内時計を自分で組み立てて研究するのは、時計自体の仕組みを理解するのにうってつけの系です。

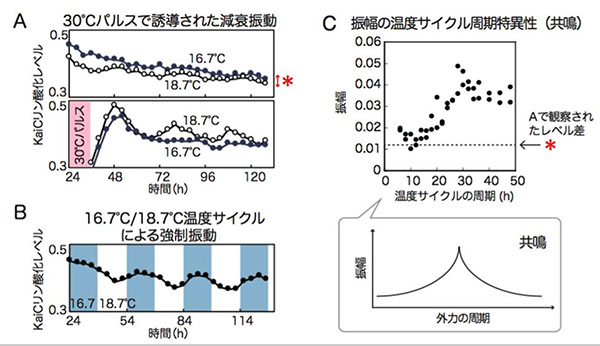

さてこの試験管内リズムを冷やしたらどうなるでしょうか? 室温でははっきりとしたリズムを示しますが、温度を下げていくとリズムの振れ幅が小さくなっていき、19ºC以下ではリズムが止まってしまうことがわかりました。さきほどの分岐理論の言葉を使うと、ホップ分岐がおこりリズムは停止していることになります。

ホップ分岐はブランコに例えることができます。室温では人がこいでいるブランコのように揺れ続けることができますが、温度を下げていくとブランコをこぐ力が弱くなり、リズムの振れ幅(振幅)が小さくなっていきます。19℃以下ではこぐのをやめた状況に対応し、振幅がゼロになってリズムが消失することがわかりました。またホップ分岐の理論が示すとおり、19℃以下では「リズムがない」のではなく、刺激するとしばらくの間揺れるけれどもそのうち止まってしまうブランコのような「減衰振動である」ことを発見しました。

ブランコの物理学で体内時計をゆらす

ブランコには面白い性質があります。映像をご覧ください。

うまいタイミングでくり返し押してやれば小さな力でも大きく揺らすことができます。一方、下手なタイミングで押してしまうと揺れません。この現象は物理学でよく知られている共鳴現象と呼ばれるものです。

私たちの研究グループは、体内時計とブランコの類似性から次の実験を着想しました。低い温度で止まってしまった体内時計(減衰振動子)にさまざまな周期の16℃/18℃の温度変化を与えました。すると、減衰振動子の周期に近い周期の温度変化を与えたとき、低温では決して現れないような強いリズムが観察されました。すなわちこれまで時計が「ない」と考えられてきた低温でもわずかな温度変化があれば、減衰振動子の共鳴現象を利用して生物は時計を持てることを初めて明らかにしました。

試験管内再構成系のリズムは、時計タンパク質 KaiCのリン酸化状態の変化として観察する。(A)減衰振動の発見。試験管を 16.7°Cあるいは 18.7℃一定に保った場合、リズムは観察できない。30℃の高温パルスを与えるとリズムが誘導できるが、しばらくするとリズムがなくなった。(B)リズムの回復。16.7℃ 15時間/18.7℃ 15時間の温度サイクルをかけ続けるとリズムが持続した。(C)共鳴現象の発見。16.7℃/18.7℃の温度サイクルの周期をさまざまに変える実験を行った。回復したリズムの振幅は、30時間周期の温度サイクルがあるときに最も高くなった

さらに私たちは計算機シミュレーションを行い、ホップ分岐であれば低温下で共鳴がおこるが、サドルノード分岐では起こらないことを確認しています。ホップ分岐と共鳴が結びついているという数理的な結果は、今回の発見がバクテリアの体内時計にとどまらないことを示唆します。将来共鳴を使って、私たちの体内時計の振れ幅を増加させることが可能になるかもしれません。生活リズム障害の方が、共鳴でメリハリのついたリズムをとりもどす、なんて日を夢見ています。

生物学者の新しいツール・分岐理論

生物学では生きる/死ぬ、花が咲く/咲かないのような質的な変化が興味の対象となります。これに対して、ある生体内の物質の量の変化で説明をつけるのが、20世紀から続く現代の生物学の流行です。しかし今回の発見は、分子による説明とは違う方向を志向しています。

質的な変化をあつかう分岐理論は低温によるリズム消失ととても相性の良いものでした。生命現象の質的な変化の背後には分岐理論が関わっていることがまだまだあるだろう、私たちは考えています。

参考文献

Murayama Y, Kori H, Oshima C, Kondo T, Iwasaki H, Ito H

Low temperature nullifies the circadian clock in cyanobacteria through Hopf bifurcation

Proceedings of National Academy of Sciences 114, 5641–5646 (2017)

Nakajima M, Imai K, Ito H, Nishiwaki T, Murayama Y, Iwasaki H, Oyama T, Kondo T.

Reconstitution of circadian oscillation of cyanobacterial KaiC phosphorylation in vitro

Science 308, 414-5 (2005)

この記事を書いた人

-

村山依子 (左)

九州大学 日本学術振興会特別研究員RPD。学部学生の頃に近藤孝男先生の手作り測定装置に一目惚れして以来、概日リズム研究に携わっています。

伊藤浩史 (右)

九州大学芸術工学研究院 助教。大学院の時からずっと、生物のなみなみ(リズム)の研究をしてきました。数学、物理、生物の知見を総動員して挑むなみなみの研究は一度始めたらやめられない魅力があるように思います。