影に引き寄せられる手 – 「からだ」はどのように自覚されるのか

影が象徴しているもの

ここ最近で自分の影を自覚的に確認したのは、いつごろになるでしょうか。仮に、もう思い出せないほどの昔にさかのぼるようであれば、それは確認を怠っているからではなく、もう何年も前から”実際に影を失っている”からかもしれません。

この問いかけには、(そんな荒唐無稽なことがあるはずないとわかりつつも)何かしら不穏な匂いがします。『影の現象学』(河合隼雄)によれば、死者や幽霊には影がないという類のいい伝え、および、影の喪失への不安に起因するであろうタブーが、とりわけ未開社会のなかで広く記録されているといいます。他方、こうした迷信は、高度に情報化している現代においては、なおさら強いリアリティーを持つ可能性を秘めているように思います。なぜなら、影の存在こそが、私が、「この私」の幻想をつくりだしているニューラルネットワーク以上の物質的実体を伴うもの、つまり身体を有していることを裏付けてくれるからです。それでは、人が「自分の影」を見ているとき、その人の身体に対する意識のなかでは、実際にどのようなことが起こっているのでしょうか。

ただひとつの「からだ」が生まれるところ

ここで少しまわりみちをしたいと思います。世界には数十億の人体がありますが、各人にとって、自分自身の身体はただひとつしかありません。複数の「それ」ではなく、固有の「ここ」として立ち現れるような「からだ」は、どのように自覚されるのでしょうか。誰かと握手するときの一連の状況を考えてみましょう。相手の差し出した手の位置まで自分の手を動かそうとし(運動感覚)、そのような自分の手の動きが目に入るか(視覚)、そうでなくても位置の変化としては感じられ(固有感覚)、双方の手がちょうど重なるタイミングで(視覚)、対応する手の部位にさわった感じ・さわられた感じ(触覚)が得られる。こうしてみると、身体に何かしらのイベントが発生するとき、それに関わる複数の感覚が同時多発的に発生してしまうところ、それこそが「からだ」であると言えそうです。

それぞれの感覚は、それ単独でも「からだ」を主張することができるでしょう。しかし、そうした個々の主張も、あらゆる感覚を束ねている同一の肉体に根拠を持っている以上、独りよがりのものであっては困ります。出自の違う「からだ」達から発せられる、複数の声のピッチが揃うことではじめて、特定の感覚の奴隷としてではない、「この私」という同一性と分かち難く結びついた「からだ」が立ち上がるのです。

物質的な身体(肉体)と情報的な身体(身体所有感)

このようなかたちで自覚される「からだ」のことを、実験科学の分野では、身体所有感と呼びます。身体所有感にとっては、感覚の共起性こそが本質的であり、ネットワークの要素が何であるかは二次的なものである、という点は極めて重要です。この原理に忠実に従うならば、視覚的に確認できる肉体が「からだ」と受け止められているのは、それが肉体に由来する特権的な物質性を備えているからではなく、たまたま他の感覚由来の「からだ」と声が揃っているから、ということができます。実際、1998年のラバーハンド・イリュージョンの発見に端を発する、ここ20年の錯覚研究は、見慣れない視覚の声と、固有感覚・触覚・運動感覚の声とを揃える(ようにみせる)ことで、視覚的な「からだ」を、肉体に由来しない各種のイメージ(人形、映像、鏡像など)に投射できることを鮮やかに示してきました。

こうした錯覚研究では、身体所有感(これ自体はアンケートで格付けされるほかありません)の変調を客観的に裏付ける何らかの指標を計測することで、実験の信頼性を高めようとしてきました。このなかには、たとえば、肉体における体温の低下、免疫系の失調、といった驚くべきものもありますが、より簡易に計測できる一般的な指標として、特定の身体部位の位置感覚の変化量(proprioceptive drift)を挙げることができます。この現象は、固有感覚と視覚、双方の「からだ」の声の(空間的な)ずれを合わせようとする、無意識作用の結果であると考えればわかりやすいでしょう。

影を「からだ」に昇格させるための二、三のピース

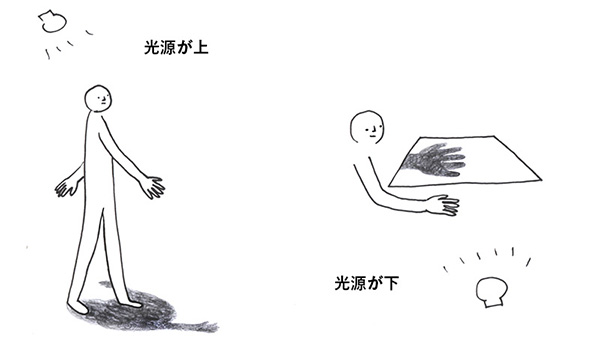

さて、影の話に戻りましょう。自分の影を見ているときに「からだ」は実際に変調しているのでしょうか。これまでの話でわかるように、影と肉体の動きが一切の時間遅延なく揃っている点は、錯覚の誘発において間違いなく好材料と言えます。他方、率直に言って、日常的なシチュエーションで影を自身の身体そのものと勘違いするようなことはありえません。過去20年の錯覚研究によれば、視覚的に確認できる「からだ」は、肉体から一定の距離内(手であれば、限度はおよそ20cm程度)に方向を揃えて置かれるとともに、肉体そのものは視界からマスクされなければなりません。これらの条件は、動きの同期に優先されるべき、錯覚にとっての基底的な環境を構成するものなのです。頭上に光源があるような状況で、こうした要件を満たすことができないのは明らかです。

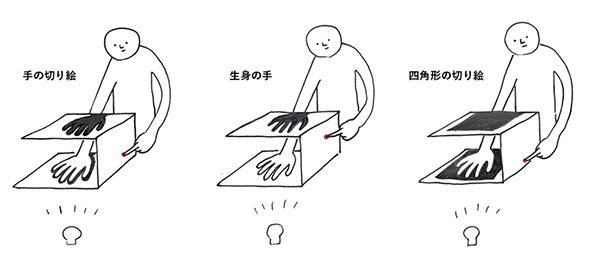

筆者らは、上図右に見られるような、底面の光源(下段)と上段の投影面との間に手(中段)を差し込む、三層構造のレイアウトを適用した投影装置を用いて被験者実験を行い、影に対する身体所有感が実際に高まることを確認しました。このなかで、手の影が直接に投影されたときに限って、隠された手の位置感覚が、影に引き寄せられるように上昇することもわかりました。とりわけ、この上昇が、手を動かす条件でも動かさない条件でも、同等のレベルで生起している点は注目に値します。というのも、静止状態にあっては、触覚や運動感覚が除外されているので、錯覚が誘起されるためには、肉体に根拠を持つ固有感覚の「からだ」と、新しい視覚の「からだ」とのあいだで、強力な相同関係が成立している必要があるからです。実際、本実験でも、幾何学図形や単に手の形をした切り絵を影とした条件では、位置感覚の変調は認められませんでした。”生身の影”(innocent body-shadow)は、そうした親密な相同関係を、ただただ物理法則の結果として演出することができる点で、非常に強力な錯覚因子と言えるのです。

人の影の部分を炙り出す影

以下に示す映像は、筆者が大学で受け持っている授業のなかで、29人の学生を対象として、影を見る前後で、隠された手の位置感覚の変化を計測したものです。総体的には、論文での報告のとおり、影を見ることによって手の位置感覚が影に引き寄せられる効果が確認できます。一方で、このシンプルな実験映像のなかには、決して少なくない数の人が示している「影に対する無反応」も、しっかりと記録されています。

実は、この実験に限らず、感覚の共起性などの外的条件を満足しながらも、ほとんど錯覚を感じない人たちが一定数います。逆に、共起性などなくても、勝手に他人の身体部位に所有感を感じてしまうタイプの共感覚者も稀にいます。興味深いことに、こうした個人差には、共感や視点取得といった対人反応特性の違いが関係しているという報告もあります。つまり、本装置においては、影の引力の強さが、そのまま”自分と他人の間の引力”に言及している可能性があるのです。このように、身体のカタチのみならず、「この私」のカタチをも炙り出してしまう影は、各人にとって極めて特異的なインタフェースであるといえるでしょう。影が古来よりさまざまな象徴を帯びてしまうのには、影に内在するこうした自己言及性が関係しているのかもしれません。

参考文献

Botvinick, M., & Cohen, J. (1998). Rubber hands “feel” touch that eyes see. Nature, 391(6669), 756.

Kodaka, K., & Kanazawa, A. (2017). Innocent Body-Shadow Mimics Physical Body. I-Perception, 8(3).

Asai, T., Mao, Z., Sugimori, E., & Tanno, Y. (2011). Rubber hand illusion, empathy, and schizotypal experiences in terms of self-other representations. Consciousness and Cognition, 20(4), 1744–50.

この記事を書いた人

-

名古屋市立大学芸術工学研究科・芸術工学部情報環境デザイン学科所属(准教授)。認知心理学・VR・メディアアートを横断する複合的な視点に立ち、「からだの錯覚」の問題を、具体的な装置を通して構成的に考える研究室を主宰。毎年1月末に研究室展示『からだは戦場だよ』を開催。

小鷹研究室のHP http://lab.kenrikodaka.com

この投稿者の最近の記事

研究成果2017年6月23日影に引き寄せられる手 – 「からだ」はどのように自覚されるのか

研究成果2017年6月23日影に引き寄せられる手 – 「からだ」はどのように自覚されるのか