農薬に頼りきらない害虫防除に向けて

未だに害虫被害はなくならない

農作物を食べてしまう害虫は、農家に大きな損失をもたらす厄介な存在です。その被害を少しでも減らすために最も普及している対策が、農薬です。農家は、農薬を使うことでターゲットとなる害虫を確実に殺し、農作物を守り、それにより収入が安定することを期待し、毎年多くのお金を使って農薬による害虫防除を行っています。しかし、実際には害虫被害は一向になくなりません。

たとえば、稲穂が出たばかりの頃にカメムシが米粒の汁を吸ってしまうと、吸われた部分は黒く変色してしまいます。カメムシ被害をもたらすカメムシは一般に“斑点米カメムシ(以降「カメムシ類」とする)”と呼ばれます。日本では、こうした規格外のお米が1000粒(お寿司およそ2貫分)に2粒入っているだけでお米の取引価格が大きく下がってしまうため、農家さんもカメムシ防除には必死です。それにも関わらず、米の一大生産地である宮城県では、今でも毎年のように深刻なカメムシ被害がでています。

西日本では、ウンカ被害が大変深刻な問題です。ウンカは稲の株元で茎の汁を吸い、稲そのものを枯らしてしまいます。坪枯れが大規模になると大きな被害をもたらしてしまいます。そのため農家は農薬を用いて必死にウンカの防除を行っています。それでも、平成25年度には西日本において9万ha以上(西日本の水田の約20%に相当)におよぶ水田でウンカの一種であるトビイロウンカによる坪枯れが発生してしまい、100億円を超える農業被害額が出てしまいました。

農薬を散布しているにも関わらず、どうして害虫被害はなくならないのでしょうか?

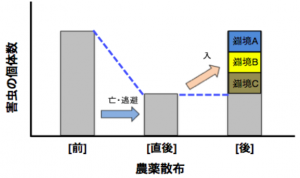

農薬は、メーカーや国の検査機関などによって試験が行われ、殺虫効果が保証された商品が市場に出回っています。試験では、実験的に作った害虫を放った小さな農場で農薬を散布した後に害虫の個体数がどの程度変化したかを調べています。こうした試験を通過しているにも関わらず、実際の農地では十分な害虫防除効果が得られていないのは、実際の農地に試験場にはない何らかの条件が存在するからであると考えられます。そこで、本稿では考えられる条件のうち、特に「農地の周辺環境」と害虫との関係に着目し、農地の周辺環境が害虫の生息地や逃避地といった重要な役割を担っており、害虫の個体数維持にも大きく貢献している可能性について考えてみます。

周辺環境は農薬の効果に影響を及ぼすか

害虫が減らない理由として、農薬の影響が及ばなかった場所にいた害虫が農薬散布後に移入してきているため「見かけ上」害虫の個体数が減っていない、という可能性が考えられます。これを検証するには、まず害虫にとっての農地に代わる生息地が周辺に多いほど水田内の害虫個体数が多くなる、といった傾向を確かめる必要があります。

そうした研究は、カメムシ類で多く行われています。東京大学の高田まゆら准教授らが行った研究では、周辺にイネ科雑草の繁茂する休耕地が多い水田ほどカメムシ類の個体数が多くなることが示されました(Takada et al. 2012)。同様の結果は、国立環境研究所の吉岡明良研究員によっても示されており、さらに吉岡研究員はイネ科雑草の中でも特にどの種類が斑点米カメムシ類に好まれるかまで明らかにしています。

両氏は以上の結果をもとに、「カメムシ類被害の効果的な防除には代替生息地となる休耕地などのイネ科雑草群落を特定し、そこの刈り取りを稲の出穂までに数回あるカメムシ類の発生ピークに合わせて行うこと」を推奨しています。一般にカメムシ類は夏に近づくにつれ個体数が増加していくので、なるべく少ないうちに生息地もろとも駆逐してしまおうという考え方です。

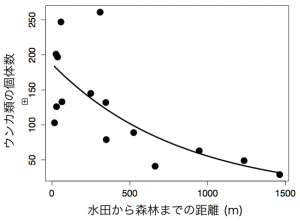

しかし、カメムシ類以外の稲の害虫が水田以外のどんな生息地に生息できるのかは十分に調べられていませんでした。そこで私たちは、農作物被害が大きいにも関わらず未だ生態があまり分かっていないウンカ類において、どんな環境で個体数が多くなるかを調査し、水田以外の生息地を調べることにしました。候補として考えていた環境の中で、ウンカ類個体数と最も強い関係性を示したのが以下の図の結果です。

横軸は「水田から森林までの距離」、縦軸は「ウンカ類の個体数」を表しています。この結果から、「森林に近い水田ほどウンカ類の個体数が多くなる」ことがわかります。したがって、少なくとも森林に近くなるほど増加する何らかの要因が、ウンカ類の個体数に影響を与えていると思われます。今後は上述のカメムシ類のように、具体的にウンカが森林内のどのような環境に棲み、何を食べているのかを詳細に明らかにし、ウンカ類の個体数の低減につながるような管理手法につなげてゆくつもりです。

より効率的かつ自然に優しい農業に向けて

これまでの研究を通じて、農薬だけでなく農地の周辺環境も害虫をコントロールする上で重要であることがわかってきました。したがって、ただ闇雲に農薬を散布するのではなく、ターゲットとなる害虫の生態を理解し、害虫の生態にあわせた周辺環境の管理などの農薬以外の選択肢も考慮した、効率的かつ効果的な環境管理手法を織り交ぜていく必要があります。さらに、近年は農家の高齢化や農村地域での過疎化が深刻化しています。つまり、農地管理にかけられる労力の総量が減っているということです。そのため、より効率的な農業を営むという観点からも、害虫防除を工夫していく必要があります。

言うまでもないことですが、自然は単純ではありません。害虫が増減する条件を理解するうえで、害虫に影響を及ぼす周辺環境だけではなく本稿では触れなかったさまざまな要因にも注目していく必要があるでしょう。また、そうした害虫の増減を左右する要因が明らかになったとしても、現場で害虫防除に応用できるまでにもクリアしなくてはならない課題は数多くあります。しかし、産学官民(産業界・学術研究機関・行政・民間)でしっかり連携をとることができれば、その限りではないと筆者は考えています。

とくに重要なのは、次の2つでしょう。

ひとつめは「必要な研究にお金を回せる仕組みの整備」です。先に挙げた研究課題を実行するには、時間だけでなくお金も必要です。しかし、上述のような研究への資金は不足しがちなのが現状です。したがって、資金を必要とする機関あるいは人に、必要十分な資金を供給できる仕組みを作る必要があります。

2つめは、「研究成果を積極的に現場にフィードバックできる仕組みの整備」です。その際、研究の推進に加え、研究を理解し現場の農家に技術指導できる人材の配置も必要と言えるでしょう。なぜなら、(少なくとも農学的研究においては)研究成果が得られても、それを現場の人が理解し、実践できなくては研究の意義は半減してしまうからです。

そうした仕組みの実現には、産学官民での双方向なコミュニケーションが前提となります。たとえば研究者が成果を出したら、それをJAや農家の代表など、地域や集落でリーダー的存在にある主体が理解し、各農家に技術を伝達する。現場レベルで何か問題が生じれば、JAや研究者にすぐフィードバックされ、改善策が議論され、必要に応じて追加研究が行われる。そうした連携が必要になるでしょう。こうした連携を形成するには、Win-Winの関係をいかにお互いに認識できるかが重要になると、筆者は考えています。

したがって、これまで以上に研究者と現場の農家やJAなどが積極的に対話を行っていく必要があります。その際にカギとなるのは、研究者がコンサルタント的役割を担うことだと思います。自身の研究成果を説明するだけでは、現場の人には受け入れてもらえません。現場を理解したうえで、「どんな管理をすればより良い農業が実現できるか」といったインプリケーションまでを含めた成果をどれだけ提供できるかが、今後の密な関係を形成していくために重要になってくるでしょう。

以上を通じ、積極的かつ丁寧に「新たな知見」を積み上げていけば、より早い段階で、効率が良く環境負荷も小さい害虫防除法を確立できると、筆者は信じています。

引用URL:

図2 ・農林水産省ホームページ/平成25年産水稲におけるトビイロウンカの被害発生状況について

・愛知県あいち病害虫情報

引用文献:Takada et al. 2012. Multiple spatial scale factors affecting mirid bug abundance and damage level in organic rice paddies. Biological Control, 60, 169-174. https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2011.11.011

この記事を書いた人

- 東京大学大学院 農学生命科学研究科 修士課程在学中。生物多様性科学研究室に所属。専門は景観生態学。現在は「農業害虫の個体数が、周辺環境や天敵とどんな関係にあるか」を研究している。農地の生物が大好きで、特にクモとゲンゴロウを愛している。夏になると、新潟県佐渡島の水田地帯で虫網を持って走り回っている。人生の目標は、「農地の生物保全」と「農業の(経済的)活性化」を両立する農業の在り方を見つけ、普及・定着させること。

この投稿者の最近の記事

研究成果2015年12月29日農薬に頼りきらない害虫防除に向けて

研究成果2015年12月29日農薬に頼りきらない害虫防除に向けて