化学反応前後で高分子溶液の「反応流」はどう変化するか? – 反応系流体力学の確立を目指す

反応流とは?

化学反応を伴う気体や液体の流れを「反応流」と呼びますが、反応流は工業分野や環境中、生体内などの生活のいたるところで目にする現象です。たとえば、気体の反応流は燃焼に代表され、エンジン開発等とも関連して盛んに研究が行われています。一方、液体の反応流は相対的に研究例が少なく、特に高分子溶液の反応流に関する研究は非常に少数です。

化学反応によって気体や液体の物性が変化すると、反応流自体も変化します。そのため、これまでは反応前後の反応流の物性値を比較することで、化学反応が反応流という流体力学に及ぼす影響を予測することが常識でした。たとえば、反応前後で粘度の減少が見られるならば、反応流中の粘度も減少すると考えられており、逆に反応前後で特別に物性値の変化なければ、着目している化学反応はその流体力学に影響を及ぼさない、と考えることが一般的な考え方とされてきました。

高分子溶液の反応流

筆者の長津は、名古屋工業大学助手をしていた2005年ごろから、高分子溶液の反応流研究の体系化を目指し、高分子水溶液と金属イオン水溶液の攪拌混合反応過程を系統的に調べてきました。

そのなかで、部分的に加水分解されたポリアクリルアミド水溶液に硝酸鉄(III)水溶液を添加すると、粘弾性の高い溶液が攪拌棒に巻き付くワイゼンベルグ効果が出現し、これがやがて消失することを偶然発見しました。

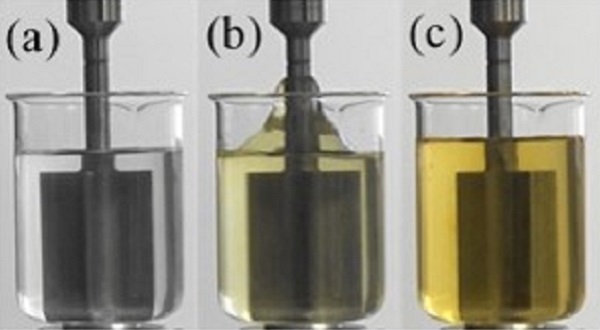

(a)ビーカー内で、攪拌翼で攪拌されているpH = 9に調製されたポリアクリルアミド水溶液に、(b)硝酸鉄(III)水溶液を注ぐと、ワイゼンベルグ効果が生じる。(c)一定時間経過すると、その効果は消失する。

この一連の現象の反応機構とメカニズムを解明するために、これまでにさまざまな金属塩水溶液で実験を行って知見を集めていましたが、機構解明には至っていませんでした。

最初のブレークスルー

停滞していた機構解明に最初のブレークスルーが訪れたのは、筆者の飯島が、金属イオンの電離過程を定量的に説明できる式であるヘンダーソン・ハッセルバルクの式を導入したときです。これは、緩衝液のpHを求める際によく使用される式です。

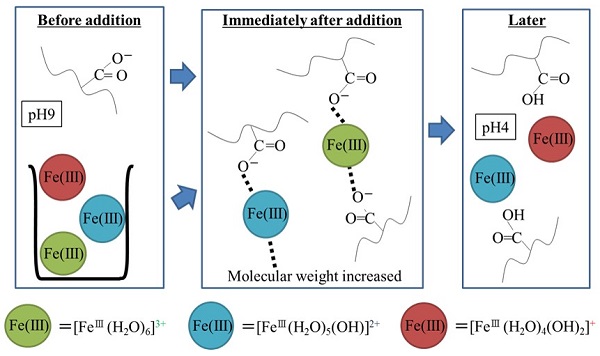

飯島は、鉄(III)イオンは水溶液中で[FeIII(H2O)6]3+のアクア錯体状態であり、それが溶液のpHに応じて配位子であるH2OのH+を電離していくことに着目し、高分子水溶液のpHに応じてどのような鉄(III)アクア錯体の支配種が定量的に変化していくかを提唱しました。この結果、高分子水溶液のpH(弱酸性・中性・塩基性)に応じた反応機構モデルを提案することができました。

ポリアクリルアミド水溶液に硝酸鉄(III)水溶液を添加直後は、[FeIII(H2O)6]3+と[FeIII(H2O)5(OH)]2+の濃度が他のアクア錯体と比べて大きく、カルボキシレート(COO–)と、[FeIII(H2O)6]3+、[FeIII(H2O)5(OH)]2+間の架橋が生じ見かけの分子量が増加する。すると、粘弾性が増加しワイゼンベルグ効果が生じる。反応後期は、pH減少に伴い、カルボキシレートがプロトンを引き付けてカルボキシル基になり、架橋が消失して粘弾性を失うため、ワイゼンベルグ効果が消失する。

2番目のブレークスルー

最初のブレークスルーを経て、ヘンダーソンの式を基に立てた反応機構モデルを実験的に証明することが、次なる課題となりました。具体的には、ワイゼンベルグ効果が現れてゲル状になったポリアクリルアミド水溶液に含まれる、ポリアクリルアミド中の官能基の様子を調べることが次なる挑戦となりました。

これに対して我々は、赤外分光法を用いることにしました。赤外分光法とは、ある原子同士が繋がった結合が、特定の周波数の赤外線が吸収することに着目し、その周波数を調べることで、どのような結合が化合物中に存在するかを調べる方法です。化合物中の原子の位置や結合状態を調べるには、X線を使った方法などさまざまな方法がありますが、赤外分光法は最も簡便にできる方法です。

通常の赤外分光法では、固体サンプルをKBrという固体試薬と混ぜ合わせ、薄く小さい板状のペレットと呼ばれる状態にして測定します。我々も最初は、生成したゲルを風乾させ、これをKBr法で測定してきましたが、シグナルが弱く、一向に芳しい結果を得ることができませんでした。

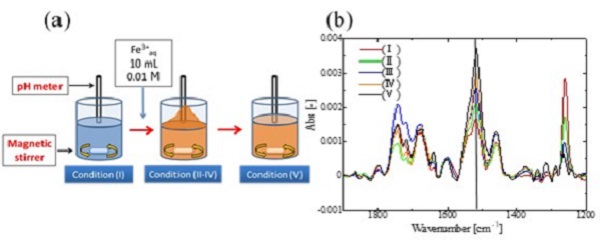

元々、我々は、最初のブレークスルーとなった反応機構モデルを提唱する際にも、攪拌翼にかかるトルクとpHを同時に測定し、反応中の挙動を見るという新しい測定にチャレンジしてきました。この、「反応中の様子をそのまま見る」ということをもう一度考えたときに生まれた考えが、「ゲル中のポリアクリルアミドの結合状態を見る」ことです。そのために、通常のKBr法ではなく、全反射測定法(Attenuated Total Reflection;ATR-FTIR)を採用することにしました。

この方法は、サンプル表面に光を照射したとき、全反射する光を測定することによって、サンプル表面の吸収スペクトルを得る方法です。最大のメリットは、サンプル調製の必要がなく、サンプルをそのままの状態(非破壊)で分析できることです。このATR-FTIR法を高分子サンプルに適用した例も初めてでしたが、適用したことが大きなブレークスルーとなりました。まず、カルボキシレート(COO–基)のシグナルが、どの周波数で検出されるのかを実験的に明らかにし、その結果をもとに、ポリアクリルアミド中のカルボキシレートのシグナルが反応の進行に伴い増加することを確かめることに成功しました。

反応の進行に伴い、カルボキシル基に由来する1520 cm-1のシグナルの増加(図中の矢印)を捉えることに成功した。

今後の展望

今回の研究成果も含め、このような反応流の挙動は、

1. ミクロな分子構造変化の要因となる分子内/間相互作用が生じやすい

2. 粘性や粘弾性のようなマクロな流体物性値がミクロな分子構造変化に著しく依存する

という、高分子溶液の特徴によるものであると、我々は考えています。

そして現在は、どのような物理的因子(たとえば、硝酸鉄(III)水溶液の注入速度)や化学的因子(たとえば、他の金属塩水溶液)が、ワイゼンベルグ効果の出現を制御できるかを検討しています。そして、どのような反応流が化学反応前後の流体の物性値比較だけでは予測できない反応を伴う流動を引き起こすのか、その普遍性の解明に挑み、「分子を診る反応系流体力学」という新しい学問分野の確立を目指していきたいと思います。

<参考文献

Toshimasa Ueki, Jun Iijima, Satoshi Tagawa, and Yuichiro Nagatsu “Unpredictable Dynamics of Polymeric Reacting Flow by Comparison between Pre- and Post-Reaction Fluid Properties: Hydrodynamics Involving Molecular Diagnosis via ATR–FTIR Spectroscopy” J. Phys. Chem. B 2019, 123, 21, 4587–4593 (2019)

https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.9b02057

この記事を書いた人

-

飯島 淳(写真左)

明治学院大学法学部助手 兼東京農工大学大学院工学府非常勤講師 博士(理学)

東京工業大学大学院総合理工学研究科化学環境学専攻博士課程修了。専門は、無機化学、無機合成化学、分光化学、構造化学、無機医薬品化学。東京工業大学資源化学研究所(限、化学生命科学研究所)でのポスドク、東京農工大学工学部特任助教、日本大学一般教育学系化学分野助教を経て、2020年より現職。

長津 雄一郎(写真右)

東京農工大学大学院生物システム応用科学府准教授 博士(工学)

慶応義塾大学大学院理工学研究科博士後期課程単位取得満期退学。専門は、化学工学、移動現象、流体工学、レオロジー、石油回収技術。名古屋工業大学大学院工学研究科助教、東京農工大学大学院工学研究院准教授を経て、現職。この間、日本学術振興会海外特別研究員として、ベルギーのブリュッセル自由大学に勤務、JSTさきがけ研究者なども兼務。