猫とのふれあいは人の脳機能を活性化させる? – 猫の”きまぐれな”気質が秘める健康効果

猫に代表されるペットは、我々にたくさんの幸せをもたらしてくれます。近年では、人の脳機能にまで影響を及ぼしうることがわかってきました。しかし、「なぜ影響が生じるのか?」というメカニズム部分は、まだ不明瞭なのが現状です。

この記事では、その疑問を解決するために私が実施した「猫とふれあっているときに人の脳機能活動はどうなっているのか?」ということについて調べた研究をご紹介します。

動物がもたらす豊かな生活

動物は「食糧・衣服・移動手段」などのさまざまな役割を持ち、我々の生活を豊かにしてくれています。近年では、動物は「人を健康にする」という役割まで持っています。「動物介在療法(アニマルセラピー)学」と呼ばれる学問の研究により、動物が人の心理・生理・社会面と多岐にわたる健康効果をもたらすことが明らかになってきたのです。それらの研究結果に基づき、馬・イルカ・モルモットといった多種の動物を活用した治療プログラムが、日本を含めた世界各地で行われています。

現代では、動物は「ペット」としても広く飼育され、多くの家庭で家族の一員として親しまれています。「ペット」の飼い主は、彼らが多くの幸せ・健康効果をもたらしてくれることを実感しているかと思いますが、それは科学的にも証明されつつあります。ペットは我々の「血圧や心拍数」を低下させ、「うつ状態や不安などのネガティブな心理状態」を改善するなど、ストレス低減の効果をもたらしてくれることが報告されています。これ以外にも多くの健康的効用が知られており、おそらくペットの飼い主は、意識的または無意識的に、それをよく理解していると思います。

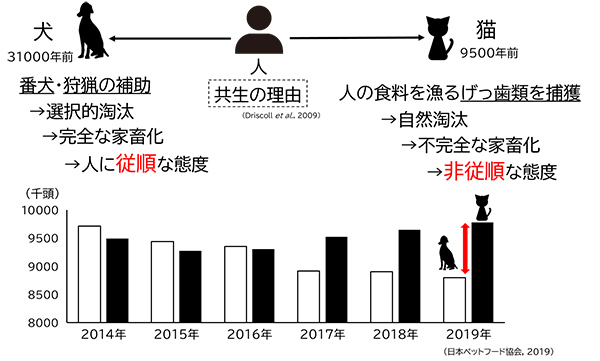

ペットの代表として挙げられるのは、やはり犬と猫です。犬は、人と最も古い共生の歴史を持つと言われており、「人の最良の友」と呼ばれています。飼い主に対して従順な気質を持ち、飼育しやすく、代表的なペットであるといえます。

一方、猫も人との共生の歴史が古く、9500年前から共に暮らしてきました。しかし、彼らの気質は犬と対照的で、人に従わない自由気ままな行動を取ることが知られています。このような気質を持つにもかかわらず、ここ数年、猫の飼育頭数は犬を上回っていることが報告されています。2019年時点で、その数なんと約978万頭。猫がペットの代表として君臨していることがわかります。

近年ではなんと、そんな犬と猫が「人の脳機能活動」にまで影響を及ぼすこともわかってきました。

ペットの存在は脳にも良い!?

人の寿命は年々延伸しており、高齢者の健康を維持する方法を模索する研究が盛んに行われています。

高齢者の健康を害する大きな要因のひとつに「脳機能の衰え」が挙げられます。脳機能を維持するためには、脳血流量や速度を高める、いわゆる「脳の活性化」をもたらすような 「運動」や「知的作業」 が推奨されています。若年性認知症も社会問題であることから、高齢者にかかわらず、若いうちから「脳の活性化」を意識して日常生活を過ごすことが大切であるといえます。

そして近年注目されているのが、我々にとって身近な存在となった「ペット」です。近年の研究により、ペットを飼っている人のほうが、「言語学習や記憶にかかわる脳の認知機能」の衰えが少ないことが明らかになりました。また実際に、ペットを飼っている人のほうが疾患による死亡率が低く「長生き」であることを示した研究もあります。すなわち、この超高齢化社会において、ペットがいかに重要な役割を担うかがわかります。

しかしながら、ペットがなぜ認知機能に影響を及ぼすかはまだ不明瞭です。特に、現代のペットの代表格となった「猫」を対象にした研究は進んでいないことが課題として挙げられます。

進まない「猫」の研究

なぜ「猫」がもたらす「人の脳機能」への影響は研究されていないのでしょうか。その原因は多数ありますが、「自由気ままな気質の猫では実験の実施が難しい」「動物とのふれあい中の脳機能活動を計測することが難しい」などが挙げられます。

そこで私は、いくつかの工夫を凝らすことで「猫とのふれあいで、人の脳機能活動にどのような影響が出るのか」を明らかにするための実験を行いました。

この実験では30名の被験者を募り、「研究室で飼育している猫」とふれあってもらいました。これにより、実験によく慣れた猫を用いることができたため、自由気ままな猫でも研究が可能となりました。

また、実験では「OEG-SpO2」と呼ばれる機械を用いました。この機器は、機能的近赤外線分光法(Functional near-infrared spectroscopy)によって「酸素化ヘモグロビン濃度」を計測することができ、これにより脳機能の活動状態を評価することができます。この機器は小型であり、装着した人の動きを大きくは制限しないため、「猫とふれあっている間の脳機能活動」を計測することが可能となりました。

この機械では、「前頭前野」と呼ばれる脳部位の活動を測ることができます。この前頭前野は、「精神の座」と称される前頭葉の前部(額側)領域であり、認知機能を司る重要な部位といわれています。

このような実験条件を設定することで、「猫とのふれあい中の被験者の脳機能活動」を調べることができました。

猫との「ふれあい」で前頭前野が活性化?

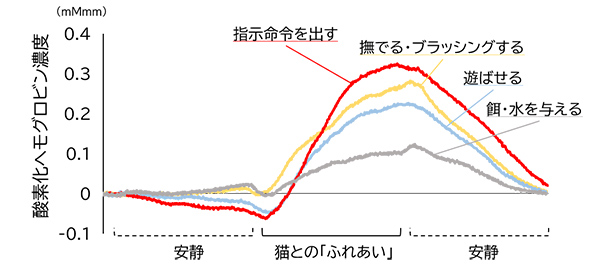

この実験では、下記4種類の「猫とのふれあい場面」を設定しました。

1. 餌・水を与える

2. おもちゃで遊ばせる

3. 猫に対して指示命令を出す

4. 撫でる・ブラッシングする

猫とこれらのふれあいをしているあいだの、被験者の脳機能活動をモニターしたところ、「酸素化ヘモグロビン濃度の有意な上昇」が見られました。つまり、脳の活性化が認められたのです。

そして面白いことに、その活性化は「4種類すべて」で見られました。すなわち、猫とのふれあいは「種類に関わらず脳機能活動を高める」ことが明らかとなりました。

この実験で設定したふれあいの種類は、猫と人の間で交わされるコミュニケーションでよく行われるものです。したがって、猫の飼い主は「日常的に」脳の活性化を体験し、そしてそれが「ペットが認知機能の維持をもたらす」ことのメカニズムである可能性が考えられます。

また、さらに分析を進めると、その活性化には「猫の自由気ままな気質」が関係してることもわかってきました。

猫のツンデレ気質が活性化のカギ?

猫の気質は、飼い主にとって大きな魅力です。「呼んでもこない」「予想に反した行動をする」など、自由な猫に振り回されることにも愛を感じるのが、猫の飼い主です。

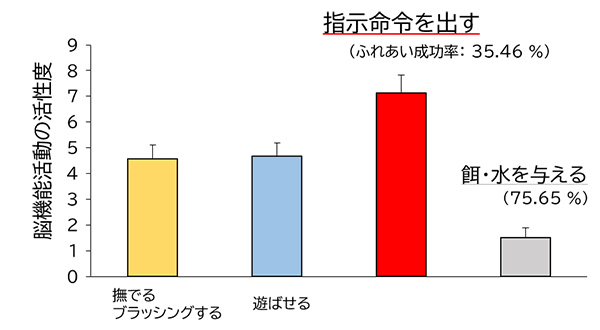

今回の実験に参加した猫は、「お手」などの複数のコマンドを習得していました。「指示命令を出す」という種類のふれあいでは、被験者は猫にそれらのコマンドを指示しました。

実験の結果、この「指示命令を出す」が最も大きな脳機能活動を示しました。そして特に、前頭前野の一領域である「左下前頭回」で顕著でした。この「左下前頭回」領域は、「共感性」「非言語コミュニケーション」に関わる機能を司ると言われています。すなわち被験者は、猫とのふれあい中に、このような機能に関わる思考活動を活発に行ったのではないかと推測できます。

では、なぜこの部位が活性化したのでしょうか? 実は本研究では、被験者に「猫がどれだけ思い通りに動いてくれたか」を実験直後に聞き、それを「ふれあい成功率」 として数値化していました。その結果、「指示命令をだす」という項目は「ふれあい成功率」が低いことがわかりました。数値として、35.46%でした。

対照的に、ふれあい成功率75.65%だった「餌・水を与える」カテゴリーでは、脳の機能活性が他と比べて低かったのです。

仮説として、被験者は猫が指示命令に従わなかったときに「どうすれば従ってくれるか……」と思考を巡らせ、その結果として脳機能活動が活性化したのではないかと推測できます。

つまり、犬とは対照的な、猫の「気まぐれな気質」こそが、人の脳機能の活性化をもたらすひとつの要因である可能性が示唆されました。猫好きとしては、とてもワクワクする実験結果となりました。

まとめ

この研究分野は、まだまだ発展途上にあるといえます。本研究も、もちろん追加の実験が必要であり、決定的なことはいえません。今後の研究では、実際の「猫の飼い主」と「その飼い猫」を対象に実験を行えるよう、プロトコルを調整していく予定です。

人と動物、特に猫がこれほど密接な関わり合いを持っている現代は、とても幸せな時代だと思います。こんな時代だからこそ、私たちは動物からどんな恩恵を受けているのかを知り、どんな関係性をこれから築いていくべきなのか、深く考える必要があると思っています。

この記事では書ききれなかった考察もありますので、ぜひご興味があれば下記の原著論文をお読みください。また、現在、クラウドファンディングに挑戦中です。ぜひプロジェクトページもあわせてご覧いただければ幸いです。

参考文献

Nagasawa T, Ohta M, Uchiyama H (2020) Effects of the characteristic temperament of cats on the emotions and hemodynamic responses of humans. PLOS ONE 15(6): e0235188. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235188

この記事を書いた人

- 東京農業大学大学院、博士課程2年の永澤巧と申します。出身は、埼玉県蕨市という日本一小さな市です。小学校から高校までサッカーをやっていて、当時の夢はサッカー選手でした。テレビで見た「動物介在療法(アニマルセラピー)」に興味を惹かれ、それを学べる大学として東京農業大学に進学しました。在学中は、動物保護団体のボランティア活動に参加したりもしました。卒業論文と修士論文でも「人と猫の関係性」に関わる研究を行い、学会にて口頭発表奨励賞を授与していただきました。それらの経験をきっかけに、研究のおもしろさ・やりがい・楽しさを学び、現在は研究者の道を志して、博士課程に進学しております。