二原子炭素(C2)の化学合成に成功! – 明らかになった4つの結合とナノカーボンの起源

C2という謎の分子

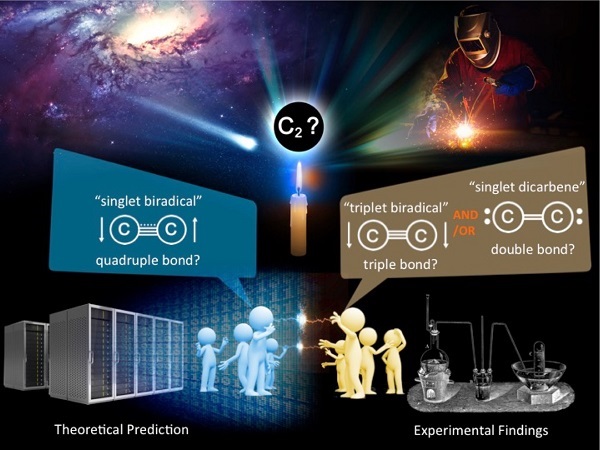

二原子炭素(C2)は炭素2つから構成される、地球上において最も単純な炭素分子です。古くから、ろうそくの青い炎や宇宙空間に存在することが知られてきましたが、発見から1世紀が過ぎた現在でも、その基本的性質さえ謎に包まれています。

これまで、C2は過酷な条件(たとえば、3500℃以上にした炭素蒸気)でしか発生しないと考えられてきたため、高エネルギー状態での発生・調査・研究が行われてきました。黒鉛へのアーク放電やレーザー光照射などによりC2を人工的に発生させることができますが、こうして発生させたC2は、「二重結合(一重項ジカルベン)」か「三重結合(三重項ビラジカル)」として振る舞うと実験化学によって結論づけられてきました。

ところが、2012年にイスラエルのグループらは、高精度量子化学計算を用いて「C2は基底状態において“四重結合(一重項ビラジカル)性”をもつ」と提唱しました。すなわち、実験化学者と理論化学者の見解は真っ向から対立し、大きな議論へと発展していました。

常温常圧でC2の化学合成に成功

私たちは、C2における解釈の大きな乖離は、実験条件と理論条件の違いによるものではないかと考えました。すなわち、理論条件では基底状態(安定状態)でのC2の性質を議論しているのに対して、実験化学によるC2の発生には高エネルギーが必要であったため、励起状態(不安定な状態)での性質を観測してきたのではないかと考えたところに今回の研究のスタートラインがあります。

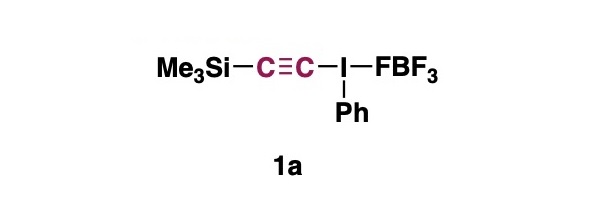

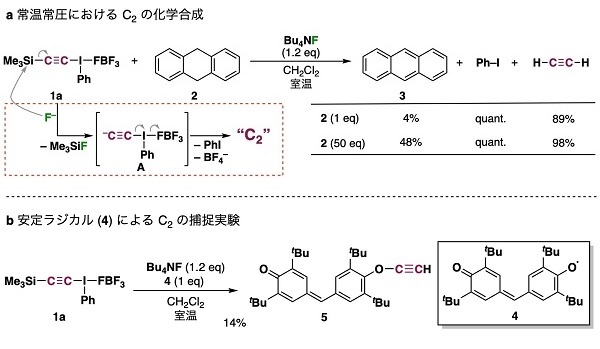

そこで本研究では、室温(あるいはそれ以下)でのC2の発生法に取り組みました。私たちは、超原子価ハロゲン結合の特徴のひとつである“超”脱離能は、C2を化学合成する鍵となるかもしれないと考えました。さっそく、超原子価ヨウ素とケイ素官能基でC2ユニットを挟んだ「潜在C2分子」(1a) をデザインし、これにフッ素アニオンを作用させると、室温以下でもアセチレン(HCCH)の発生が確認されました。

本反応は、極めて安定な「ケイ素-フッ素結合」をつくる原動力によって中間体Aがいったん生成した後、超原子価ヨウ素の脱離によってC2が速やかに発生し、その後溶媒(CH2Cl2)などから水素を獲得し、アセチレンが生じたと考えられます。ここに、常温常圧におけるC2の化学合成に世界で初めて成功しました。

4つ目の結合 – 実験化学者と理論化学者の長年の論争に決着

こうして発生させたC2の性質を実験化学を用いて丁寧に調べたところ、高エネルギー条件下におけるC2とはまったく異なる挙動を示すことが明らかとなってきました。たとえば、高エネルギーにて発生させたC2を捕捉することが報告されているシクロオクタテトラエンや、アセトフェノン、シクロオクタンを反応に用いても、今回合成したC2はまったく捕捉されませんでした。つまり、常温常圧にて発生させたC2は「ジカルベン(二重結合)」や「三重項ビラジカル(三重結合)」の性質はまったく示さなかったのです。

C2が(理論予測どおりに)電荷シフト結合を有しているとすると、ラジカルとしては比較的安定な一重項ビラジカルに近い性質を示すはずです。そこで、安定ラジカルでも反応可能な 9,10-ジヒドロアントラセン (2) やガルビノキシルラジカル (4) を系中に加えてみたところ、期待どおりアントラセン (3) とアセチレン(HCCH)、エチニルエーテル (5) をそれぞれ生成物として与えました。

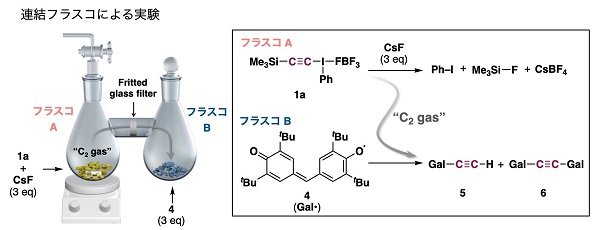

次に、デザインした連結フラスコを用いて、フラスコAにて発生させたC2を、フラスコBにて無溶媒条件下でガルビノキシルラジカル (4) と反応させたところ、主生成物のエチニルエーテル (5) に加えて、C2の両端にガルビノキシルラジカル (4) が付加した (6) も得られました。

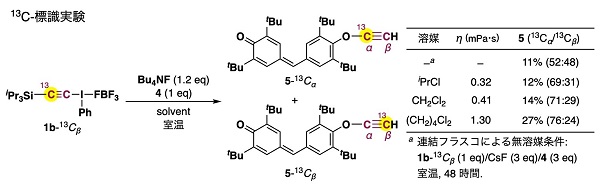

さらに、13Cで片側の炭素を標識した分子(1b–13Cβ)を設計・合成し、ガルビノキシルラジカル (4) との反応に用いたところ、溶媒の有無や粘性によって選択性は変化するものの、C2の両側から反応したと考えられる混合物 (5–13Cα/ 5–13Cβ) が得られました。

これらの結果を整理すると、常温常圧下、化学合成したC2は「比較的安定な気体分子として振る舞うこと」「電荷シフト結合(一重項ビラジカル)を含む4つの結合を有すること」など、理論化学者の予測を強く支持するものでした。こうして、実験化学者との長年の論争に決着をつけることができました。

多様なナノ構造を生み出す「炭素」の不思議

4つの価電子を持つ「炭素」は、sp3、sp2、spという3種の混成軌道をとり、単結合、二重結合、三重結合の組み合わせによって異なる形・性質を持つ構造体(炭素同素体)をつくります。sp3炭素からなる構造体の代表格として知られるのがダイヤモンドであり、正四面体型の3次元ネットワーク構造を持ちます。4つの等価なsp3軌道が3次元的に拡がり単結合で強く結びついているため、硬く、熱伝導性が高くなっています。sp炭素からなるカルビンは、三重結合と単結合の繰り返しによる「ポリイン構造」と二重結合が連結する「クムレン構造」からなり、極めて不安定で詳しい性質はわかっていません。

グラフェン、フラーレン(C60)、カーボンナノチューブ(CNT)は20世紀になって発見されたsp2炭素によって構成される炭素同素体です。これらは「ナノカーボン」と呼ばれ、豊富なπ電子を活用した次世代材料として注目を集めています。グラフェンは、各炭素が6員環平面シート構造をとり、π電子が非局在化され極めて安定です。C60やCNTでは、6員環構造に加えて部分的に5員環が含まれ、“湾曲した”構造をつくっています。同じsp2炭素からなぜ、このような多様な構造体が生じるのでしょうか?

C60やCNTを工業的に合成する手法やナノカーボンの部分構造を人工的に合成する研究は盛んに行われているものの、自然界においてこれらがどのように合成されたのかについては、未だ多くが謎に包まれています。C60の生成機構については理論と実験による長年の研究によって、さまざまな機構が提唱されていますが、いずれも、初期には“炭素がいくつか連なったもの”が結合・変形・脱離を繰り返してC60ができあがるというものです。実際、アーク放電や炭素蒸気には、C1-C4(励起状態のものを含む)が存在することが確認されていますが、炭素同素体の発生機構や構造多形の起源に関しては未だ決定的なものは存在しません。

C2はナノカーボンの起源分子?

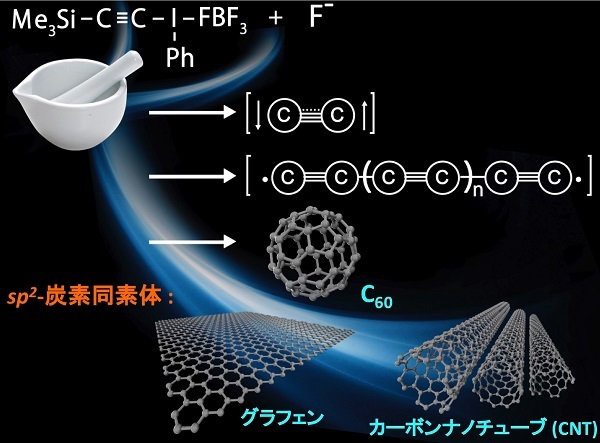

私たちは、C2がナノカーボンの起源分子なのではないかと考えました。しかし、C2は電荷シフト結合のビラジカル性により、空気中の酸素や溶媒分子などですぐに捕捉・不活化されてしまいます。そこで、不活性ガス(アルゴン)雰囲気下に無溶媒にてC2の発生を試みたところ(乳鉢と乳棒でかき混ぜるだけ!)、煙を上げて黒色固体が生じることを見出しました。そして、その黒色固体のトルエン抽出液からは、C60に対応する分子イオンピーク(m/z = 720)がMALDI-MSによって観測されました。このとき、C70以上の高次フラーレンは検出されませんでした。

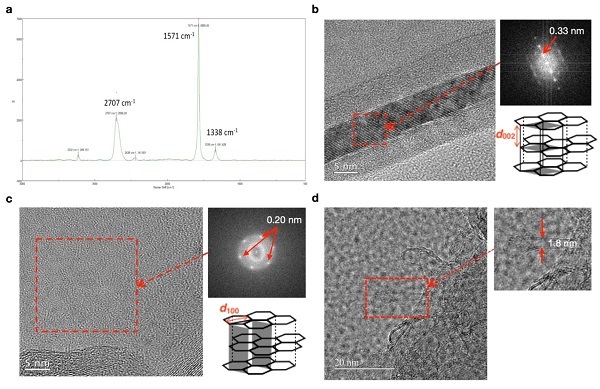

ところで、常温・常圧下、乳鉢で化学合成したナノカーボンは、そのほとんどがトルエンに不溶の黒色固体でした。そこで、酸化処理によりアモルファス炭素部分を除去した試料をラマンスペクトルや高分解能透過型電子顕微鏡(HRTEM)を用いて精査したところ、グラファイトやCNT、カーボンナノホーンが観測されました。

グラファイトに特徴的なピークが観測されたラマンスペクトルを下図aに示しました。この試料について、HRTEM測定を行ったものが下図b、cです。(100)面に対応するTEM画像のパワースペクトルからはベンゼン環の六角形に対応する 0.20 nmの電子線回折が得られており、(002)面のパワースペクトルからは0.33 nmの積層幅でグラファイト層がきれいに並んでいることが観測できました。そして、今回常温常圧にて発生させたC2からは、欠陥構造の少ないグラフェンシートが密に詰まったグラファイトが生成していることが明らかとなりました。下図dには、直径が1.8 nmなどのカーボンナノチューブが確認できます。

(c) (100) 面のHRTEM画像 (d) カーボンナノチューブが含まれるHRTEM画像

今回の発生条件では、グラファイトが圧倒的に多く、C60やCNTは極めて少ないことが明らかとなりました。これは自然界におけるsp2炭素同素体の存在比率とも一致しており、最も安定なヒュッケル芳香族で満たされたグラフェンシートが断然多く生成するのかもしれません。基底状態のC2は比較的安定であり、反応条件も穏やかであれば、安定なヒュッケル芳香族で満たされたグラフェン(グラファイト)が選択生成するのにもうなづけます。そしてより重要なことは、C2から常温常圧下、さまざまな炭素同素体が自然形成された事実です。この実験は、C2がナノカーボンの起源分子になり得ることを初めて実証した結果です。

今後の展望

今回、私たちが開発したC2の常温常圧における化学合成法は、C2の化学結合論に一定の決着をつけ、炭素材料科学の新しい基礎科学および応用科学を展開するための、強力な方法になることが期待されます。得られたナノカーボンは、その構造や形態がいずれも特徴あるものばかりで、抵抗加熱法やアーク放電法、レーザー光照射などの高エネルギーを用いる従来法と比べて大きく異なっています。本法により実現した低温C2発生法は、C2から炭素同素体への成長メカニズムの解明を含む、ナノ炭素材料の“化学合成”に向けた革新的な一歩になると期待されます。

参考文献

- Shaik, S.; Danovich, D.; Wu, W.; Su, P.; Rzepa H. S.; Hiberty P. C.; Nature Chem., 2012, 4, 195.

- Skell, P. S.; Harris, R. F. J. Am. Chem. Soc., 1966, 88, 5933.

- Miyamoto, K.; Narita, S.; Masumoto, Y.; Hashishin, T.; Kimura, M.; Ochiai, M.; Uchiyama, M. Nature Commun., 2020, 11, 2134.

- 研究背景などの詳細については次を参照:宮本 和範、内山 真伸『現代化学』(2020年、8月号)

この記事を書いた人

-

宮本 和範

東京大学大学院薬学系研究科 准教授。博士(薬学)。

2004 年徳島大学大学院薬学研究科修士課程修了。2005年徳島大学助手。2007年徳島大学助教(名称変更)。2014年東京大学講師。2019年東京大学准教授。

内山 真伸

東京大学大学院薬学系研究科 教授。博士(薬学)。

信州大学先鋭材料研究所 教授(クロスアポイント)

理化学研究所 主任研究員(兼務)

1995年東京大学大学院薬学系研究科修士課程修了。1995年東北大学薬学部助手。2001年東京大学大学院薬学系研究科助手。2003年同・講師。2006年理化学研究所准主任研究員。2010年東京大学大学院薬学系研究科教授。2013年理化学研究所主任研究員(兼務)。2019年信州大学先鋭材料研究所教授(クロスアポイント)。