人々が”自然”だと思う食べものの色は、どのように画一化されてきたのか – 消費主義社会における五感の歴史から探る

資本主義社会と五感の歴史学

私たちが普段目にし、耳にする世界はどのように変化してきたのでしょうか。150年前の人々が路上で耳にした音は、自動車やバイクが行き交う現代の音とはまったく違うものでした。19世紀末以降、いわゆる「第二次産業革命」が進むなか、鉄道網の発達や自動車の登場で都市の風景や生活音は大きく変化してきました。また、化学産業の発展によって色や匂いを数値化したり、香りを化学的に生成することが可能となりました。

たとえば香料メーカーがラベンダーやローズなどの香りの化学合成に成功し、化粧品などに用いられるようになったのです。また、デパートの誕生やそこに陳列された多種多様な商品は、消費者の購買行動や嗜好の変化を促しただけではありません。19世紀末以降、ソースティン・ヴェブレンやヴァルター・ベンヤミン、テオドール・アドルノら批評家・研究者らが、視覚や聴覚への影響を含め消費活動の心理的・身体的変化に注目したように、新しい技術や商品、販売手法は、人々の五感の感じ方や感覚を通した周辺環境の認知の仕方にも多大な影響を与えるようになったのです。

植物の香りの化学生成を始め、近年では「フレッシュエア」の芳香剤や「森の音」のBGMなど、人工的に作り出された「自然」が日常生活に溢れています。これにより、何を「自然な」ものと認識するかが大きく変化してきました。つまり、資本主義経済の発展は、技術革新や大量生産・大量消費を特徴とする消費主義経済の拡大とともに、人々の五感に大きな変化をもたらしたともいえるのです。

五感の歴史性と文化性

このような五感の歴史性や文化性に注目した文化人類学者や歴史学者らを中心に、1990年代ごろから「感覚史(history of the senses)」という研究分野が注目を集めています。これらの研究は、五感の感じ方は個人の生物学的現象にとどまらず、社会的・文化的要因によっても規定されることを明らかにしてきました。

私の研究では、経営史・文化史・感覚史研究の手法を補完的に用いながら、消費主義社会拡大における五感の役割や重要性を解明することを目指しています。近著『Visualizing Taste』では、食品の色の歴史的変化に着目し、色が食品の生産・マーケティングで果たす役割や、消費者の食に対する認識の変化を、1870年代から1980年代までの米国に焦点を当てて分析しています。

食品産業における色の研究は、これまで広告やパッケージデザインの分野で主に論じられてきました。しかし、果物の皮や身など食品そのものの色は、差異・多様性・奇抜性を目的とする広告やパッケージとは異なる意味・価値を持っています。つまり、食品にはトマトの赤やバナナの黄色など「あるべき色」、人々が「自然」だと思う色があらかじめ決まっているのです。

私の研究では、食品企業の生産・マーケティング戦略、政府の食品規制、「自然な」色の再現を可能とする技術的発展、消費者の文化的価値観の変化のなかで、食べものの色が物理的にいかに作り出されてきたのか、また、なぜ・どのように人々がある色を「自然な(あるべき)」色だと認識するようになったのかを明らかにしています。

食品の色の画一化

色の市場的価値がアメリカの食品生産者らに明確に理解されるようになったのは、20世紀転換期です。化学物質を生成して作られた合成着色料が広く食品(特に加工食品)に用いられるようになった1870年代以降、食品会社は、より安価かつ容易に、規格化・標準化された食品の色を再現できるようになりました。

これまで使用していた植物由来の天然着色料は、合成材料に比べ高価で、また褪色・変色しやすいため食品の色・見た目を長期間保つことが困難でした。この時期のアメリカ食品産業は、工業化・機械化の進展により大量生産体制が急速に進み、また缶詰など新しい加工食品の生産が急増します。拡大を続ける国内食品市場に向けて、安価で大量に標準化された食品を生産するため、合成着色料は不可欠な生産材料として用いられるようになったのです。

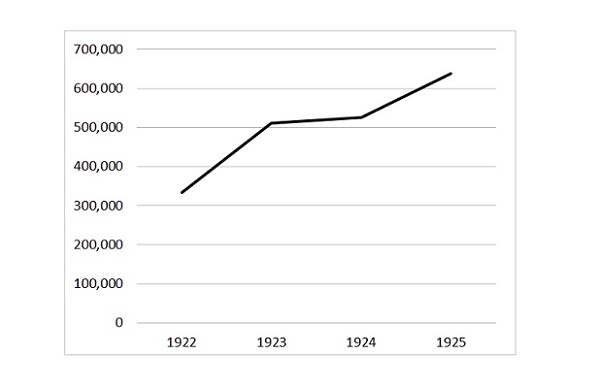

合成着色料の使用増加に伴い、連邦政府はこれまで市場に氾濫していた有害な食品・材料の取り締まりに乗り出し、1906年、連邦食品・薬品法を制定しました。同法は、有害な着色料の使用を禁止することで、有害物質の使用規制に一定の効果をあげたと同時に、7種類の合成着色料を「認可着色料」と指定し使用を公的に承認しました。

特定の着色料に対してその安全性に政府がお墨付きを与えたことで、食品企業による認可着色料の使用は急増し、人工的に着色された食品がアメリカの食卓に一層上るようになりました。つまり、食品・薬品法は、連邦初の食品規制法であるとともに、人工的な食品の着色が不可欠かつ正当な食品生産過程であることを認め、人工着色を推進することとなったのです。

合成着色料にいち早く着目したのが、酪農産業、特にバター生産者でした。バターは、牛の餌や生育環境によって、1年のうち春から夏にかけては明るい黄色ですが、冬になると白っぽい色になります。1年を通して同じ色のバターを提供するため、ヨーロッパでは少なくとも14世紀からバターの着色が行われていました。これは、バター生産者らが夏場の黄色こそがバターの「本当の自然な色」だと考えていたからです。バターの着色は米国でも行われ、1870年代後半になると、着色料メーカーは、バターの着色のためだけに「バターカラー」という着色料商品を販売し大規模な着色が始まりました。

近年の動向:「自然」と「人工」の境界

近年、食の安全性やオーガニック食品への関心の高まりにより、米国をはじめヨーロッパ諸国や日本でも合成着色料やその他化学物質の使用を疑問視する消費者が増加しています。これにより、食品会社のなかには、合成着色料から天然着色料に切り替える企業も増えています。こうした動きは米国ではすでに1960年代ごろからありましたが、世界的に天然着色料の使用が増加したのは2000年代に入ってからで、2010年前後を境に天然着色料の使用量が合成着色料を上回っています。

また、着色料のほか、動物の餌に色素を混ぜて「自然な(美味しそうな)」色を作る方法も開発されています。たとえば、鶏に海藻やマリーゴールドなどを食べさせることで黄色味のかかった肉や皮、卵の黄身をより美味しそうな色にしたり、養殖の鮭の餌に赤い色素を混ぜて「サーモンピンク」の身を作り出したりするなど、加工食品のみならず動物の育成過程においても色が操作されています。

こうして作られた色は、単に自然界に存在する色の再現ということにとどまりません。さらに重要な点は、人工的に作り出された色を人々は「自然な」色だと認識するようになったことです。色の「自然さ」は、「自然」と「人工」とが複雑に融合したハイブリッドとして作られてきたといえます。

色や五感は、心理学や自然科学分野では長く研究対象とされてきました。今後は、こうした異分野との研究も取り入れながら、より学際的な研究に取り組みたいと考えています。

参考文献

- Ai Hisano, Visualizing Taste: How Business Change the Look of What You Eat (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2019).

- David Howes and Constance Classen, Ways of Sensing: Understanding the Senses in Society (New York: Routledge, 2014).

- Mark Smith, Sensing the Past: Seeing, Hearing, Smelling, Tasting, and Touching in History (Berkeley: University of California Press, 2008).

この記事を書いた人

-

久野 愛(ひさの あい)

京都大学経済学研究科、講師。

東京大学教養学部地域文化研究分科北アメリカ研究コース卒業、デラウエア大学歴史学部博士課程修了。ハーバードビジネススクール研究員を経て、2017年7月より現職。米国現代史が専門で、特に経営史・文化史・環境史・技術史・感覚史に跨った分野横断的研究を行っている。近著に『Visualizing Taste: How Business Changed the Look of What You Eat』(ハーバード大学出版局、2019)。