巨大ガス惑星・木星の「屋根」 – 宇宙空間へつながる惑星の大気を探る

惑星の大気に「屋根」はない。それは、宇宙空間へ直接つながっている。

地球で暮らしていると、大気は表面にしっかりと結合して見えます。ときに大風が吹き大雨が降り、我々が吐き出させた二酸化炭素で温度が上昇しつつもありますが、これらの激動も下から、すなわち地面や海洋から来るように見えます。日々の天気予報も「雲から上」はほぼ無視です。

しかし晴れた日には、空の向こうに昼には太陽が、夜には月・惑星・星々が見えます。大気は、これらが漂っている宇宙空間へ直接つながっているのです。雲や旅客機が漂う領域は対流圏の上端(高度約10 km)程度までですが、大気は遥か上まで連続的に広がっており、明確な「屋根」はありません。大気は宇宙空間へと地続きでつながる、不安定な領域なのです。

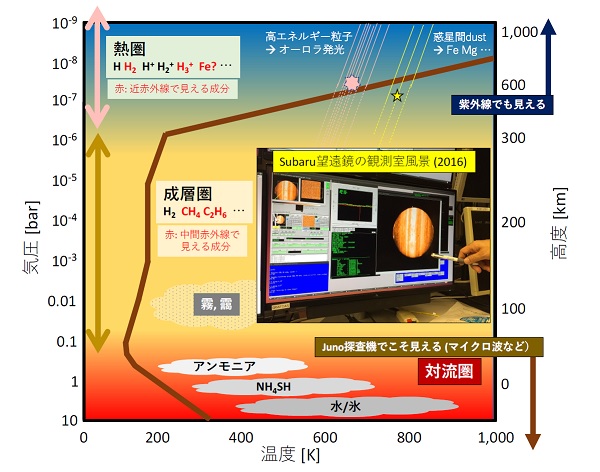

我々が外から眺められる惑星では、大気のか細さがより強く感じられます。惑星の形成期には、上からは大量の物質が落下し、また大量の大気が流出していきました。今でも、惑星間塵が降っては蒸発し、高エネルギーの電子・イオンがぶち当たっては加熱し、また軽い分子・原子はゆるゆるとさまざまな過程を経て流出していっています。

私たちは、大気と宇宙空間とのやりとりを、地上望遠鏡や人工衛星・探査機による観測と数値シミュレーションを組み合わせて研究しています。惑星にかろうじて繋がれた大気は、重力、組成、太陽距離などによって惑星ごとに異なる影響を受けます。太陽系の中でその違いを調べる方法は、大きく分けて2種類あります。ひとつ目は地球と似た岩石主体の惑星、すなわち火星・金星やタイタンを地球と比較して調べる方法です。似て非なる彼らの現状とその道筋の解明は、「地球の運命を知る」うえで重要です。2つ目は主役級の巨大惑星、すなわち木星・土星や天王星・海王星を調べる方法です。これらの惑星たちこそが「惑星界」の主役ですので、「宇宙における惑星の運命を知る」うえで重要です。

本稿は、後者、なかでも太陽系最大の惑星・木星を巡る我々の仕事のご紹介です。折しも、米NASAのJuno探査機が2016年から周回中で、高度4~8千kmまで最接近する初の探査機として、電波・磁場・重力場などを組み合わせて惑星の深部へ挑んでいます。本稿は、これを支えるべく私たちが行っている「雲層と探査機のあいだに広がる大気の”屋根”のような部分」の観測成果をご紹介します。使った道具はハワイ・マウナケア山頂にそびえ立つ口径8-mの Subaru望遠鏡です。貧乏なことでは世界に冠たる日本の大学研究者も無料で使えます(観測計画が優秀で採択されれば……)。お得ですね!

[左] 近赤外観測時。その巨大さがわかって頂けるでしょうか。左から宇野(博士課程、現三菱電機の衛星屋)、私、Pyo(国立天文台)。他に北(東北大→JAXA)や院生諸氏が参加。

[右] 中間赤外観測時。仙台から南国に来たのに寒い……。日米合同チームの観測です。左から藤吉(国立天文台)、Sinclair(NASA/JPL)、佐藤(北海道情報大)、Orton(NASA/JPL)、私。他に北(東北大→JAXA)や院生諸氏が参加。

木星の「屋根裏」、地球半径に匹敵する高度へ広がる「熱圏大気」の発光を捉える

木星は、その巨大な磁場によって地球とは桁違いな量とエネルギーの電子・イオンたちを捉えています。これらが大気へと降り注ぎ、高度200~数千kmに広がる「熱圏」と呼ばれる領域へ進入し、そこにある水素原子・分子を叩いて加熱し、強力なオーロラ発光を生み出します。オーロラは雲のはるか上で輝く、宇宙空間との結合が生み出する光なのです。この発光のおかげで、熱圏大気は遠く離れた地球からでも観測が可能です。

地球からでは木星の昼間側しか見えません。そこでは大気の底にある雲の明るい反射光に埋もれ、熱圏が放つ弱い光は本来見えません。しかし、高度約200 km以下の成層圏に広がるメタンが、紫外線と近赤外線(波長1~5 μm)を吸収し、そこでは雲の反射が隠れ、昼間側でも熱圏発光が顔を出します。なかでも近赤外線はH3+という水素3つがくっついた奇妙なイオン分子が明るく光っています。この赤外発光は、天体化学者の岡武史先生(シカゴ大名誉教授)によって発見されたもので、高エネルギー粒子が降り注ぐ水素分子がたくさんある領域、すなわち星間ガスで生まれますが、それと似た環境にある木星の熱圏を捉えるのに最適です。

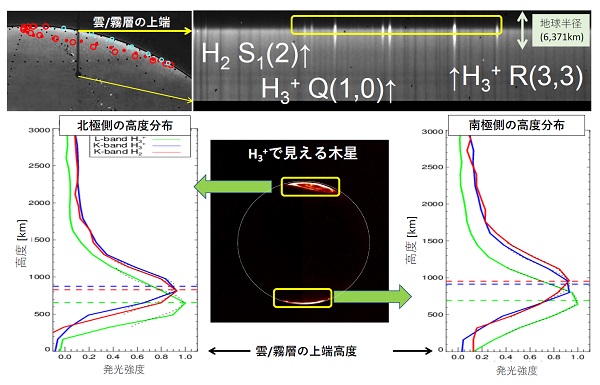

私たちは、この熱圏発光をSubaru望遠鏡の近赤外線分光器IRCSで観測してきました。その結果が下図です。高度4,200 mとはいえ、地球大気の底では空気のゆらぎで空間分解能が落ちてしまいます。そこで、木星を巡る4つの「ガリレオ衛星たち」を使い、「補償光学」技術によってこのゆらぎを補正し、空間分解能~250 km(0.1 arcsec)の達成に成功しました。この結果、高度500~1,000 kmまで強い発光域が広がること、その温度は約1,000 K以上に達すること、より高い高度では衝突が少なくなく非平衡状態となっており、宇宙空間へと流出しやすくなることを示しました。

[上左] 木星の北極にスリット(縦の黒線)を当て、そこを抜けてきた赤外光を捉える。

[上右] 横軸-波長、縦軸-高度方向の分光観測結果。連続光の上端が「雲反射で見える惑星の縁」。H3+とH2の発光はさらに上、地球半径の約半分(~3千km)の高度へと広がる。

[下中] H3+を通すfilterで見た木星。北極・南極がリング状に発光。

[下左/右] 北・南極側での高度分布。高度500~1000 kmが激しく発光する。そこから上では次第に暗くなり、大気が流出可能な高度へつながっていく。

不思議なのは空間分布です。H3+の発光は、北・南磁極をリング状に囲む紫外線オーロラ域(日本の紫外線宇宙望遠鏡Hisakiやハッブル宇宙望遠鏡で見える)で最大となります。これは、宇宙空間から降り注ぐ高エネルギー電子がH3+分子の生成を引き起こすという岡先生の理論を支持します。一方、水素分子(H2)の発光は、リング状領域を中まで埋め尽くしました。この領域は紫外線ではあまり光らないものの、より高いエネルギーの粒子が光らせるX線発光で知られています。この領域は太陽風とぶつかりあう領域に磁場でつながっており、高いエネルギーへどう粒子を加速しているのか、がJuno探査機の観測テーマとなっています。

なお、我々の観測の後、この高度での近赤外線観測によって鉄の発光が報告されました。これは、木星に降り注ぐ惑星間ダスト(流星の元)に起因すると考えられます。木星近傍でのダスト量ははっきりしておらず、今後のおもしろいテーマです。

木星の「中二階」、雲の上に広がる「成層圏大気」の炭化水素の変動を捉える

近赤外の発光をもたらす高エネルギー粒子は、より大気の奥、高度200 km以下にある成層圏まで進入します。ここまでは下層大気からメタン(CH4)が上昇してくるため、これに高エネルギー粒子が衝突してエタン(C2H6)などより複雑な炭化水素を作り出すことがありえます。これらの炭化水素は、中間赤外域(波長5~30 μm)で多くの吸収・発光をもちます。

私たちは、この分子群をSubaru望遠鏡の中間赤外線分光器COMICSで観測しました。近赤外よりも波長が長い中間赤外域では、空間分解能が空気のゆらぎよりも口径で支配されるため、すばる望遠鏡の8 mという大口径が重要です。8 m級で中間赤外の観測能力を持つ望遠鏡は、他に南米チリの欧州VLTしかありません(冷却など運用費用がよりかかることもあり、COMICSは2020年7月で運用停止されます。日本がこの分野へなしてきた貢献を知る身としては、残念です)。

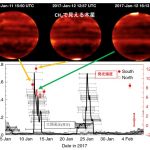

2017年1・2・5月の観測では、近赤外線での水素分子発光と同様に極域全体を覆うメタンの発光、そしてより高次の炭化水素を捉えました。これは、宇宙から降下する高エネルギー粒子が大気温度を変動させ、また複雑な炭化水素の生成へと進行させうることを示すものです。また1日程度の短時間でも変動しうること、この変動が太陽風圧と相関するかと見うけられることもわかりました。これは、オーロラ発光が起きる熱圏だけでなく、もっと深い高度まで宇宙空間からの影響がおよびうることを意味します。

[上] 北極と南極の「オーロラ発光リング」の内側を埋め尽くすように光るメタン(CH4)。同領域ではエタン(C2H6)などより複雑な分子が見られる。

[下] メタン発光として見える成層圏温度の時間変動と、太陽風圧(推定)との関係。この時期は太陽風が強く、通常期より全体として数 K高温となっていた。

木星極域には、高高度を漂う霧・靄があることが知られており、こうした高エネルギー粒子に伴って生成された炭化水素化合物が凝結してできるものと考えられています。「表面」のない木星では、高分子化合物は惑星内部へと沈降してしまうので、表面に蓄積してもっと複雑な化合物にまでつながることはないでしょう。しかし、地球や金星・火星のような「表面」を有する惑星であれば、現在の地球でも、宇宙空間から降り注ぐ高エネルギー粒子は雲よりはるかに上の高度で加熱や化学反応を引き起こしています。地球が形成された直後、まだ水素を含む大気が流出してしまう前の時代、こうした「宇宙からの刺激」でできた有機高分子が表面へ落下し蓄積されたことはありえます。

なお、現在の太陽系にもメタンを含む大気と固体表面の双方を持つ天体があります。土星の衛星、タイタンです。ここには表面で約2気圧となるメタンを含む大気があり、また木星極域と同様に炭化水素の霧が浮遊していることが知られています。これらはメタンの雨とともに表面へと落下し、地表に集められているとみられます。

惑星の「屋根」を探る – 宇宙空間と惑星大気のつながりを求めて

私たちは、火星や金星でも「惑星の屋根」の研究を進めています。これらの研究は、強い太陽や恒星の活動にさらされた惑星、たとえば若かりし地球や惑星たちで起きた、また他の恒星たちを巡る惑星で起きうる大気の変動と進化に、具体的な手がかりを与えてくれます。

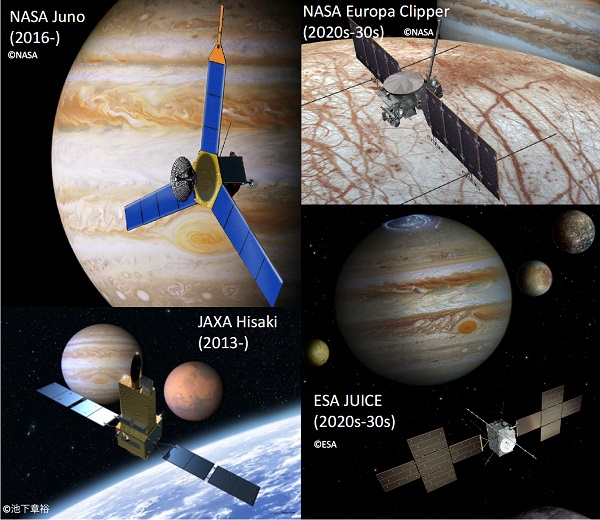

太陽系の惑星研究は、世界各国が競争し、また共同して進める惑星探査機群が各惑星に到着するたびに、飛躍的に進みます。本稿の主題である木星系では、現在、米NASAのJuno探査機と日本のHisaki紫外線望遠鏡衛星が主役を務め、また2020~30年代の活躍を目指して米NASAのEuropa Clipper、欧ESAのJUICEがそれぞれ開発中です。Hisaki宇宙望遠鏡は、私たち東北大メンバーも参加して開発したものです。欧JUICEでも、私を含め日本側研究者が搭載観測装置の開発に参加しており、2020年代末の周回観測開始を夢見て懸命に作業中です。またタイタンに対しては、米NASAが「Dragonfly」という計画を2019年に採択しました。タイタンの大気中にドローンを飛翔させる計画です。

とはいえこうした惑星探査機群は、重量制約も厳しく決して万能な観測手段ではありません。Subaru望遠鏡のような「日本にひとつ」の装置はそうそう特定の惑星に向けられませんので、東北大では小さいですが独自の光赤外・電波望遠鏡も動かしています。地球からの観測はより地味ですが、より継続的な観測が可能で、報道で喧伝されやすい探査機の素晴らしい成果を支えているものなのです。

参考文献

<近赤外観測>

・Uno, T., Y. Kasaba, C. Tao, T. Sakanoi, M. Kagitani, S. Fujisawa, H. Kita, and S. V. Badman (2014), Vertical emissivity profiles of Jupiter’s northern H3+ and H2 infrared auroras observed by Subaru/IRCS, J. Geophys, Res. 119, doi:10.1002/2014JA020454.

・Kita, H., S. Fujisawa, C. Tao, M. Kagitani, T. Sakanoi, Y. Kasaba (2018), Horizontal and vertical structures of Jovian infrared aurora: Observation using Subaru IRCS with adaptive optics, Icarus 313, 93-106, doi:10.1016/j.icarus.2018.05.002.

・Watanabe, H.; Kita, H.; Tao, C.; Kagitani, M.; Sakanoi, T.; Kasaba, Y. (2018). Pulsation characteristics of Jovian infrared northern aurora observed by the Subaru IRCS with adaptive optics, Geophys. Res. Lett. 45, 21, 11,547-11,554, doi:10.1029/2018GL079411.

<中間赤外観測>

Sinclair, J.A., G.S. Orton, J. Fernandes, Y. Kasaba, T.M. Sato, T. Fujiyoshi, C. Tao, M.F. Vogt, D. Grodent, B. Bonfond, J.I. Moses, T.K. Greathouse, W. Dunn, R.S. Giles, F. Tabataba-Vakili, L.N. Fletcher, P.G.J. Irwin (2019) A brightening of Jupiter’s auroral 7.8-micron CH4 emission during a solar-wind compression. Nature Astronomy 3, 607-613, doi:10.1038/s41550-019-0743-x.

この記事を書いた人

-

東北大・理 惑星プラズマ・大気研究センター 教授・センター長。

衛星・探査機・望遠鏡による太陽系の電波・赤外線観測が専門。修士は赤外線天文学(京大・理)、博士は宇宙電波工学(京大・工)。富山県大・工、宇宙科学研、宇宙航空研究開発機構を経て2007年より東北大。

火星探査機のぞみ、金星探査機あかつき、小型衛星れいめい、紫外線望遠鏡衛星ひさきに関与したのち、放射線帯観測衛星あらせ(2016年打上)・日欧水星探査機BepiColombo(2018年打上)の主力メンバー。現在は欧木星探査機JUICE(2022年打上予定)の開発で多忙ですが、望遠鏡観測も含め、太陽系諸天体の研究を仲間の皆さんといろいろ遂行中です。

この投稿者の最近の記事

研究成果2019年11月6日巨大ガス惑星・木星の「屋根」 – 宇宙空間へつながる惑星の大気を探る

研究成果2019年11月6日巨大ガス惑星・木星の「屋根」 – 宇宙空間へつながる惑星の大気を探る