クォークの織りなす新奇な世界 – 新粒子候補テトラクォークZc(3900)の正体に迫る

2013年6月のことでした。日本のBelleグループと中国のBESIIIグループの2つの高エネルギー加速器実験グループから同時に、ハドロンと呼ばれる粒子のひとつとして、全く新しい粒子の存在を示唆する実験データが報告されました。その名前はZc(3900)。およそ陽子4個分の質量をもつ新粒子候補です。果たしてその正体は一体何者なのでしょうか? ここでは私たち「HAL QCD Collaboration[1]」の研究で明らかにした、その意外な素顔について紹介します。

新粒子候補Zc(3900)とは

そもそも科学者たちは、なぜこの新粒子の“発見”に興奮したのでしょうか? それを説明するには、「ハドロン」と呼ばれる粒子について最初に解説しなくてはいけません。私たちの身近にある物質を原子→原子核→陽子・中性子とどんどん小さくしていくと、クォークにたどり着きます。つまり、クォークは物質を構成する最も基本的な素粒子であり、軽い方からアップ u、ダウン d、ストレンジ s、チャーム c、ボトム b、トップ tの6種類が存在することが知られています。さらに、これら6種類のクォークにはそれぞれ反クォークが存在し、軽い方から反アップ u、反ダウン d、反ストレンジ s、反チャーム c、反ボトム b、反トップ tと呼ばれています。これらのクォークは単独では存在せず、必ずいくつか集まり複合体をつくります。このクォークの複合体の総称がハドロンです。たとえば陽子や中性子はクォーク3個からなり、湯川秀樹博士が予言したπ中間子は、クォークと反クォーク1個ずつの複合体です。現在では、約400種類ものハドロンが知られています。

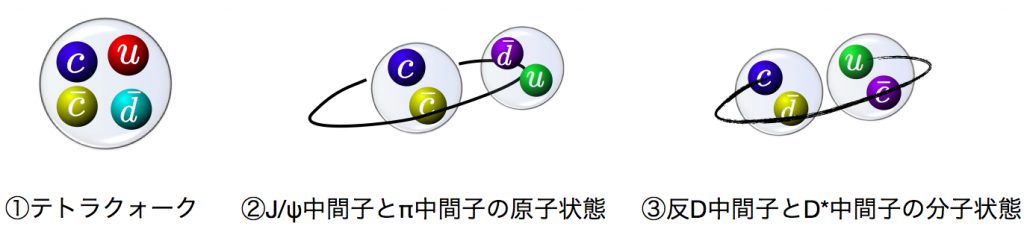

ハドロンの大きな謎は、ほとんどクォークが2個あるいは3個の構成で説明が付くことでした。なぜか、クォーク4個のテトラクォーク(クォーク2個と反クォーク2個)や5個のペンタクォーク(クォーク4個と反クォーク1個)といった風変わりなハドロンの存在が確立していなかったのです。ところが2003年以降、テトラクォークの候補が実験によって続々と報告され、なかでもZc(3900)は、その構成要素(ucdc)から、クォーク4個の状態の本命候補として大いに注目を浴びたのです。

どうやってテトラクォークを調べる?

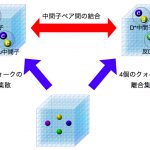

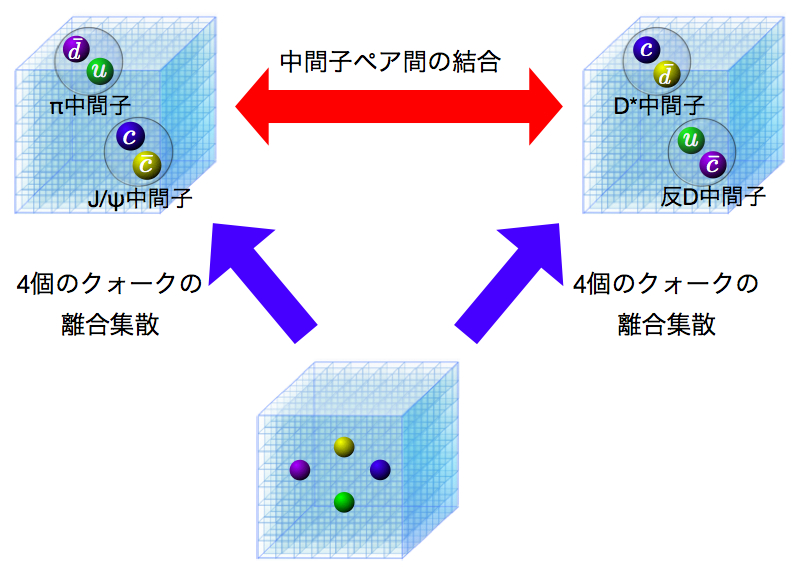

Zc(3900)の正体は何なのでしょうか? 世界中で理論物理学者たちの競争が始まり、Zc(3900)を説明するさまざまな理論模型が提案されました。Zc(3900)に関わる4個のクォーク(ucdc)は、さまざまな離合集散の挙動を示す可能性があります。残念ながら、上記のBelleグループとBESIIIグループの実験データだけからは、どのようにクォークが離合集散するのか、その情報を引き出すことは出来ません。理論物理学者たちは、この離合集散に想像力をはたらかせました。その結果、Zc(3900)の内部構造として特に有力と思われた候補は次の3つです。

1. 4個のクォークがコンパクトにまとまったテトラクォーク状態(ucdc)

2. 重いJ/ψ中間子(cc)の周りを軽いπ中間子(ud)が回る原子のような状態

3. 同程度の質量をもつ反D中間子(uc)とD*中間子(cd)が分子のように結合した状態

しかし、本当にZc(3900)の正体を知るには、やはりクォークの基本法則からきちんと計算をする必要があります。クォークの振る舞いを支配する基本法則は、量子色力学と呼ばれる理論です。量子色力学を解くことは非常に難しいのですが、ここで鍵となる方法が「格子量子色力学」です。この方法では、格子状に分割した四次元時空(縦・横・高さの空間軸に時間軸を加えた空間)上で定式化された量子色力学を、スーパーコンピュータを用いた大規模数値シミュレーションにより、近似を用いることなく数値的に解くことができます。しかし、テトラクォークなど新奇なクォーク多体系を正確に計算するには、上述したクォークの離合集散を正しく取り扱うことが必要ですが、従来の格子量子色力学ではその扱いは困難であり、新しい理論的枠組みが必要となりました。

私たちのアプローチの第一点が、格子量子色力学を用いてハドロン間に働く力を求める方法の一般化です。2007年に石井・青木・初田が開発した手法を、クォークがさまざまな離合集散を起こしている場合でも使えるように拡張しました。しかし、ハドロン間に働く力が解っても、実際にどのような離合集散が起こるのかを調べるのは容易ではありません。この問題に対する私たちのアイデアは、「散乱理論」との融合でした。散乱理論というのは、たとえば光や電子などのミクロな粒子を物質に照射し、散乱された粒子を観測することで物質の内部構造を決定する理論的枠組みを与えてくれる理論です。今回のケースでは、ハドロン間の力を基に、仮想的な散乱現象を散乱理論の枠組みで解析することで、実際にどのような内部構造があり得るのか、またそれはどのようなクォークの離合集散によるものなのか、などが手に取るように解ることになります。

格子量子色力学によるハドロン間の力の計算と、その散乱理論との融合、この私たち独自のアプローチにより、ついにZc(3900)の正体を明かす準備ができました。さあ、いよいよ結果を見てみましょう!

数値シミュレーションが示した意外な結果

最初はスーパーコンピュータを用いた格子量子色力学の大規模数値シミュレーションです。4個のクォークの離合集散(ucdc)により生み出されるJ/ψ中間子とπ中間子に働く力、反D中間子とD*中間子に働く力をそれぞれ求めました。この結果、これらの力は非常に弱く、2.と3.は安定して存在せず、その可能性が否定されました。さらに、J/ψ中間子とπ中間子の中間子ペアと、反D中間子とD*中間子の中間子ペアは頻繁に入れ替わることがわかりました。

この入れ替わりは遷移と呼ばれ、重いチャームクォーク、または反チャームクォークを交換する過程です。実はこの結果は驚きでした。というのは、チャームクォークというのは陽子の約1.4倍もある非常に重いクォークであり、その入れ替わりが必要な遷移は起こりにくいと考えられてきたからです。今回の私たちの計算により初めて、従来の予想を覆し、頻繁に遷移することが発見されたのです。最後に、この遷移が1.のようなコンパクトな状態を生み出すかどうかを調べました。散乱理論に基づき中間子ペアの遷移を正確に取り入れて計算したというのがポイントです。その結果、1.のようなテトラクォーク状態は極めて短寿命で中間子ペアに崩壊してしまうことがわかりました。つまり、1.の可能性も否定されてしまいました。

それでは実験で報告されたZc(3900)の“シグナル”は一体何だったのでしょう? 私たちのアプローチでは、どのようなクォークの離合集散がその“シグナル”を産み出したのかまで明らかにすることができます。その結果は、J/ψ中間子とπ中間子の中間子ペアと、反D中間子とD*中間子の中間子ペアが頻繁に遷移するために、特定のエネルギーで崩壊確率が増大する「しきい値効果」であることが解りました。しきい値効果というのは、異種のハドロン間の遷移に起因する効果であり、“新粒子”が存在することによる効果とは別物です。つまり、“Zc(3900)は新粒子とは呼べない”ということが結論されました。

今後に向けて

クォークの基本原理である量子色力学に基づいた大規模数値シミュレーションと散乱理論を組み合わせることで、従来の散乱実験とは独立に、基礎理論に基づく理想的な数値散乱実験が可能になったと言えます。これにより、さまざまな新奇なハドロンの候補の正体を理論的に解明する道筋がつきました。そのような候補はZc(3900)以外にもさまざまあり、代表的なものとしては、テトラクォーク候補とされるX(3872)、Zc(4430)や、ペンタクォークの候補とされるPc(4450)などがあります。私たちの開発した手法は、一般的かつ汎用性が高いため、このような系への適応が可能です。もしかしたら、あるものはZc(3900)と同じようにしきい値効果かもしれません。あるものは真に新奇なハドロンの状態であり、量子色力学の新たな側面を見せてくれるのかもしれません。新奇なクォーク多体系の候補は、これまで想像もしていなかった現象を、我々物理学者に語りかけてくれる宝物のような存在です。今後は、この宝の地図を完成させていきたいと思います。ぜひ、進展にご期待ください!

[1] HAL QCD Collaboration:大阪大学、理化学研究所、京都大学、日本大学、筑波大学の研究者による共同研究グループ。Hadrons to Atomic nuclei from Lattice QCD Collaborationの略。2007年、石井・青木・初田らにより、陽子や中性子間に働く核力を、クォークの基本法則を解くことが可能な格子量子色力学から求めることに成功し、さまざまなハドロン間に働く力を求めるため発足した共同研究グループ。今回、格子量子色力学の計算結果を散乱理論で総合的に解析することで、従来の散乱実験とは独立に、基礎理論に基づく理想的な数値散乱実験が可能になった。

参考文献

Yoichi Ikeda, Sinya Aoki, Takumi Doi, Shinya Gongyo, Tetsuo Hatsuda, Takashi Inoue, Takumi Iritani, Noriyoshi Ishii, Keiko Murano, and Kenji Sasaki, “Fate of the Tetraquark Candidate Zc(3900) from Lattice QCD”, Physical Review Letters 117, 242001 (2016).

この記事を書いた人

- 大阪大学核物理研究センター 特任助教。大阪大学大学院理学研究科後期博士課程を修了後、東京大学、東京工業大学、理化学研究所を経て、2016年より現職。大学院の学生時代から、ハドロン間に働く力の理論に興味があり、当時は理論模型の構築を頑張っていた。しかし、個人的に面白そうだと思った対象に限って、実験データが不足していたため、データがないなら自分で計算しようと考え、クォークの基本法則を取り扱う格子量子色力学の数値シミュレーションを始めた。現在では、実験で未発見のハドロン・原子核の理論的予言をしたいと考えている。好きなことは、美味しいものを食べること。嫌いなことは、不味いものを食べることと満員電車。