組織透明化から紐解く腸内細菌の定着プロセス – 蛍光ビーズの擬似細菌を使って明らかになったこと

ヒトの腸には、体細胞とほぼ同数の約40兆個もの腸内細菌が生息しているといわれています。細菌はどのようにして腸内に定着することができるのでしょうか。私たちは、「胃から直腸までの消化管を透明化する」というアプローチから、細菌が腸に定着する様子を視覚的にとらえようとする新たな方法を考案しました。本記事では、解析手法の着想から成功に至るまでの取り組みをご紹介したいと思います。

腸内細菌の定着とは?

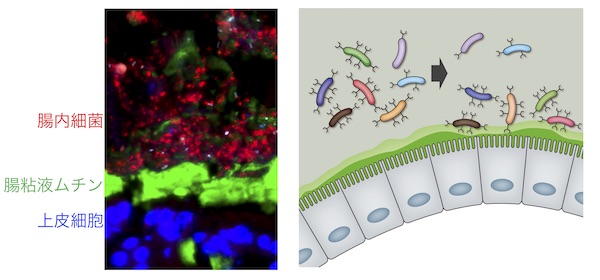

皆さんは「細菌が腸に定着する」という言葉を目にしたとき、どのようなイメージを持たれるでしょうか。私たちの研究テーマは、これを科学的に明らかにしようというものです。そこでポイントとなるのが、アドヘシン(adhesin)と呼ばれる細菌がもつ接着因子です。アドヘシンとは、細菌が宿主に対して接着し定着するというとても重要なプロセスにかかわる因子の総称です。多くの腸内細菌は、さまざまなアドヘシンを自らの菌体表層にもち、刻々と変化する腸内で、腸を構成する細胞や粘液成分に接着することで、それらを定着の足場として利用しています。つまりアドヘシンは、腸内細菌の定着機構を理解するうえで鍵因子になると予想されます。

細菌が腸に定着する様子を観察するうえで、まず問題となったのが、わずか数 µmの大きさの細菌の局在を腸全体でどのように解析するかということでした。腸はヒトで10 m近くにもなり、マウスでさえ0.6 mにもなります。したがって、アドヘシンを介した細菌の定着を腸全体で解析するためには、これまで用いられてきた手法とは異なるアプローチが必要であると考えました。

発想の転換 – 腸を透明にする

私たちが導き出した答えは、組織の透明化でした。「組織透明化」とは文字どおり、臓器を透明化する技術で、神経やリンパ管の走行など、立体的に分布する組織の形態を観察する場面で使用されてきました。本技術を適用することで、腸内に局在する細菌を視覚的に解析することができると考えました。

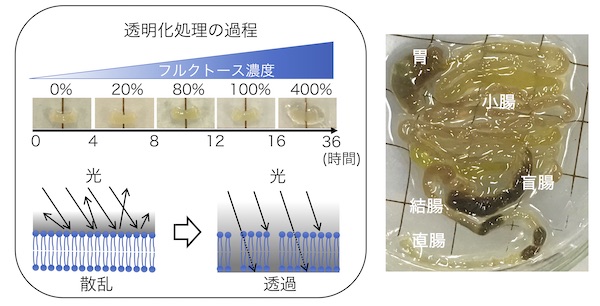

複数ある組織透明化法のなかから、私たちはSeeDB法を選択しました。SeeDB法の原理は、フルクトースを溶媒とした透明化溶液に生体試料を浸漬し、フルクトースの濃度を徐々に上げていくことで、溶媒と組織の光屈折率を近づけ、組織表面で発生する光の散乱を減少させるというものです。SeeDB法は操作工程が少なく、透明化後の生体組織に及ぼすダメージを抑えることができるため、マウスの胃から直腸という長く柔らかな組織には最適であると考えました。一方、SeeDB法は組織透明化に要する時間が72時間と長く、透明化処理中に腸内容物の局在に影響を及ぼす点が懸念されました。

そこで私たちは、透明化溶液に添加する界面活性剤の種類と濃度を最適化することで、溶液の組織への浸透性を高める工夫をしました。その結果、従来法のおよそ半分の36時間で、マウスの腸を均一に透明化することに成功しました。余談ですが、溶媒として使用する試薬が安価なフルクトースであることも、私たち若手研究者にとって魅力でした。

蛍光ビーズを用いた擬似細菌の作製

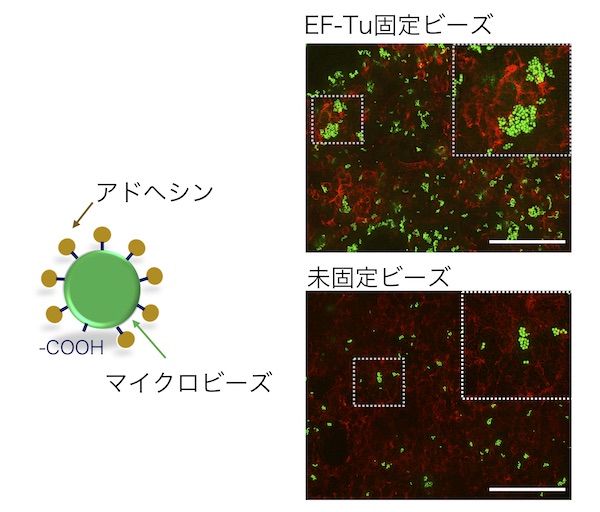

腸への細菌の定着をどのように観察するか、組織透明化に次ぐ私たちのアイディアは、細菌と同程度の大きさの蛍光マイクロビーズを「擬似細菌」として用いることでした。蛍光ビーズの表面はカルボキシ基に修飾され、共有結合により任意のタンパク質を固定することができます。すなわち、透明化した腸において、アドヘシンを表面にまとった蛍光ビーズの局在をとらえようとするものです。

蛍光ビーズに固定するアドへシンには、ムーンライトタンパク質のひとつ、elongation factor Tu(EF-Tu)を選びました。ムーンライトとは、ここでは「月光」ではなく「副業」を意味します。EF-Tuは、菌体内でタンパク質合成にかかわる因子ですが、菌体内から分泌されたあと表層に局在し、アドヘシンとして別の機能を示すと考えられています。

しかしながら、EF-Tuが「細菌の定着に本当に必要か?」という疑問に対して、明確な答えを得られていませんでした。アドヘシンの解析は、標的遺伝子の破壊株を作製し、その影響を評価する手法がよく用いられます。しかし、EF-Tuは生命活動に必須であり、遺伝子破壊は致死性を示すため、細菌の定着における役割を評価することが困難でした。

そこで、蛍光ビーズにEF-Tuタンパク質を固定した擬似細菌を作製することで、EF-Tuのアドヘシンとしての役割を解析しようと考えました。ヒト腸由来の培養細胞に蛍光ビーズを添加すると、私たちの予想どおり、EF-Tuを固定したビーズの接着数は、未固定ビーズと比較して明らかに増加しました。このことから、蛍光ビーズがEF-Tuのアドへシンとしての役割を解析するためのツールとして有用であると確認できました。

腸管の透明化からとらえた蛍光ビーズの動き

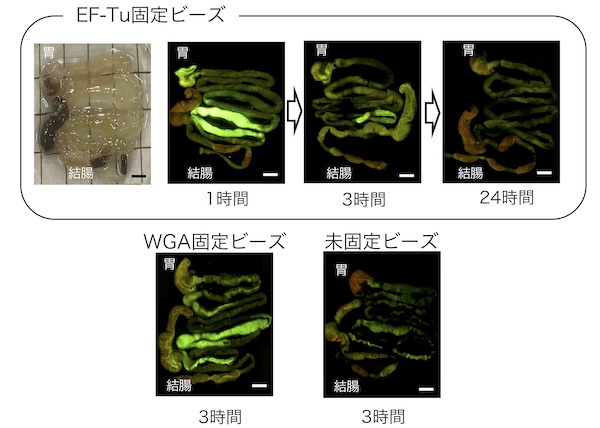

擬似細菌である蛍光ビーズをマウスに投与し、腸を透明化処理した後、ビーズの局在を観察しました。その結果、緑色の蛍光ビーズが時間経過とともに胃から小腸、結腸へとダイナミックに移動していく様子を観察することができました。そこで、投与24時間後の大腸内の蛍光ビーズの数を計測すると、EF-Tuを固定した蛍光ビーズの数は、未固定ビーズと比較し、およそ19倍も多いことが判明しました。この結果は、分裂も増殖もしない蛍光ビーズにEF-Tuタンパク質を固定するだけで、腸内でビーズが長く留まることができたことを示しています。すなわち、生体内でEF-Tuがアドへシンとして機能することを、私たちのアプローチにより初めて視覚的に評価することができました。

興味深いことに、腸内での蛍光ビーズの分布は、固定するタンパク質の種類により明らかに異なりました。たとえば、EF-Tuを固定したビーズは、小腸下部に多く局在する傾向にありました。また、WGAレクチンを固定したビーズは、EF-Tuとは異なり、十二指腸から小腸下部までの広い分布が観察されました。

実は、EF-TuとWGAレクチンは、それぞれ異なるタイプの糖鎖構造に結合することができます。腸内において、細菌は自らの棲みやすい場所に分布することが知られていますが、今回の結果は、細菌がもつアドヘシンの宿主受容体に対する結合特性が、細菌の定着過程や局在に深く関わることを示しています。

最後に

私たちは、マウスの腸を透明化することで、蛍光ビーズにアドヘシンを固定した擬似細菌の分布を観察することに成功しました。EF-Tu以外にも数多くのムーンライトタンパク質が見つかっており、今後これらを比較解析していくことで、アドヘシンを介した腸内細菌の定着機構を明らかにすることができると私たちは考えています。一方、蛍光ビーズはあくまで擬似細菌であり、腸内環境では細菌の増殖にかかわるさまざまな要素が影響することを忘れてはなりません。

私たちは、微生物学と動物解剖学という、一見すると異なる分野を専門にしていますが、細菌が腸という環境を選び宿主と共生する、という興味深い現象に魅了され、共同研究を行ってきました。こうして生まれた研究アイディアが、腸内細菌の定着機構を理解するための新たな解析手法として広く活用されることを願っています。

参考文献

- Nishiyama K, Sugiyama M, Yamada H, Makino K, Ishihara S, Takaki T, Mukai T, Okada N. A new approach for analyzing an adhesive bacterial protein in the mouse gastrointestinal tract using optical tissue clearing. Scientific Reports. (2019) 9(1):4731.

- Nishiyama K, Sugiyama M, Mukai T. Adhesion properties of lactic acid bacteria on intestinal mucin. Microorganisms. (2016) 4(3):E34.

- Ke MT, Fujimoto S, Imai T. SeeDB: a simple and morphology-preserving optical clearing agent for neuronal circuit reconstruction. Nature Neuroscience. (2013) 16(8):1154-1161.

この記事を書いた人

-

西山 啓太(写真左)

慶應義塾大学医学部微生物学・免疫学教室 講師

2015年北里大学大学院獣医学系研究科博士課程修了(農学)、2015年北里大学薬学部微生物学教室・助教、2019年より現職。腸内細菌とヒトとの共生関係の理解を目指して研究しています。特に、細菌の腸への定着にかかわる分子(アドヘシン)について興味があります。

杉山 真言(写真右)

北里大学獣医学部獣医学科・獣医解剖学 助教

2010-2012年名古屋大学生命農学研究科特別研究学生、2012年山口大学連合獣医学研究科中途退学、2012年より現職。生殖科学を基軸に、動物がなぜこの形この大きさになったのか、動物形態学の本流に挑むべく研究しています。