発熱するひまがない? – 超高速な光学現象を実証

光と物質? 究極の相互作用?

光と物質がどのように相互作用するのか? この問題は古くよりさまざまな学問分野で最も基本的な問題のひとつとして研究されてきました。近年、注目を集めているのは、ナノメートル(10億分の1メートル、nm)スケールのサイズを持つ、いわゆるナノ物質と光の相互作用です。

ナノ物質は、たとえば同じ材料でできていてもサイズや形が変わると電子波動関数の閉じ込めの様子が異なるため、光に対して異なる応答を示します。これは、物質のサイズや形を制御することによってさまざまな性質を持つ人工原子、人工分子が実現できることを意味します。

光と物質の相互作用は微視的に見ると、光の量子である光子のエネルギーを物質中の電子が吸収し、それを再び放出する過程です(ここでは可視光近辺の周波数の光を考えています)。光子はその性質上、空間的にその場所が決まらず、概ね波長程度(可視光であれば400nmから700nm程度)の差し渡しの体積の何処かに存在します。一方、固体中の原子や分子に束縛された電子の広がりは概ねナノメートル程度までというのが通常です(これを量子力学の世界では電子の波動が広がっていると考えます)。

したがって、光子と電子が遭遇して相互作用する確率は本来的に小さいものです。この確率を大きくすることは、たとえば物質の性質を光で調べたり、また物質によって各種の信号としての光を操ったりするうえでの重要な課題で、このための研究がさまざまなナノ物質を対象にして盛んに行われています。

波動と波動の相互作用

光は古典電磁気学の立場でみると電場と磁場の波動で、電子と強く相互作用するのは電場です。この電場の振動により電子が正電荷の核に束縛されながら揺すられることにより、正負の電荷の偏りである分極の振動が誘起されます。

固体中の原子や分子はこの誘起分極が双極子アンテナの役割をして光を吸収し、そのエネルギーを再び放射します。このアンテナは通常ナノメートル程度の広がりなので、1ミクロン弱の波長を持つ光電場の空間変動はほとんど感じません。つまり光は波動であり、電子も波動として振る舞いますが、原子や分子レベルの光学応答においてはそれぞれの空間構造は役割を果たさないことになります。これが従来的な光学応答の描像です。

近年、光子にとっての「まと」である分極(アンテナ)をナノ物質中でその体積を広げ、光と物質の相互作用を増強させる試みが注目されてきました。ナノ物質中では、多数の原子や分子のそれぞれに付随する分極がバラバラに振動するのではなく、試料全体に広がって、いっせいに光に合わせ振動することにより、大きな「まと」として働くことが知られています。

ただ、この場合もやはり光と分極のそれぞれの空間構造の役割は十分認識されてきませんでした。一方で、我々の研究グループでは、分極が条件によってはさらに広域に、波動として広がり、光と「波動同士の相互作用」を起こすことを明らかにしてきました。この機構をうまく利用すれば、従来とは桁違いな巨大なアンテナ効果が実現する可能性があります。

CuClによる超高速発光

光と分極を波動として結合させることで、光と物質の巨大な相互作用を実現するため、我々のグループでは分子線エピタキシー法を用いてCuClというI-VII族のワイドギャップ半導体の高品質薄膜を作製し、その光学応答を研究してきました。

CuClは価電子帯が単一のバンドのため、他の半導体に比べて単純で解析がしやすく、また誘起分極が作られる効率が非常に高いことから光物性の研究分野では好んで用いられてきました。我々はCuCl薄膜の光学応答の膜厚依存性を明らかにするための理論的手法の開発と、数十nmから数百nmまでのさまざまな厚さの薄膜を対象に実験を行ってきました。

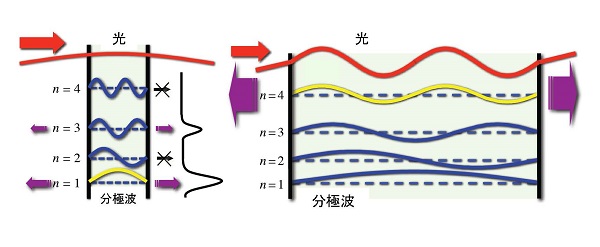

薄膜内には膜の表面から裏面までいっぱいに広がった分極の波が定在波となり、基本振動、2倍振動、3倍振動……とエネルギーの異なる多数の振動状態が存在します。膜厚が変化するとこれらが順々と薄膜内の光の波動と位相を揃え、それぞれが特定の膜厚で光と強く相互作用します。膜厚が増えるとともに、光と分極波が位相を揃えて相互作用する体積も増えていき、数百nmに至っても増大し続けることがわかりました。

今回の実験では、318nmの薄膜を用いましたが、5倍振動が最も強く光と相互作用する条件でした。そのような強い相互作用は、大きなアンテナが強く(速く)電磁波を放射するように、高速な発光として現れます。実験で得られた発光の速さは、理論的にも予言された10フェムト秒程度でした。通常、分子などの発光時間はナノ秒以上かかり、ナノ物質で超高速発光であるといわれる場合でも数十ピコ秒程度ですので、これがいかに高速かがわかります。これは室温で励起エネルギーが熱へと散逸するよりも速い光学過程です。

この結果は発熱のないサーマルフリーフォトニクス実現の可能性を示しており、固体と光の相互作用の大きさとしても究極的な状況を作り出した例といえます。実際、発光の温度依存性を見てみると、低温から温度が上がるにつれ、それぞれの温度の熱散逸の時間(数十フェムト秒)より遅い発光は消えて行き、室温では5倍振動の発光のみが生き残りました。

酸化亜鉛(ZnO)による「双子のアンテナ効果」

上記のCuClは一般にはやや馴染みがない物質である一方、酸化亜鉛(ZnO)は紫外域にバンドギャップを持ち、また光を吸収する励起状態が極めて安定で、青色・紫外発光ダイオード、紫外光レーザー、紫外吸収太陽電池など、多岐に渡る光学素子の材料として盛んに研究されています。

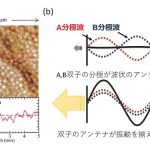

このように応用上も大変有望なZnOですが、光との相互作用の機構は必ずしも十分に解明されていません。たとえば、CuClと同様の極限的な高速輻射緩和はZnOでも期待できるでしょうか? 実はZnOの価電子帯はA、Bの2枚がエネルギー的に近く縮退しており、誘起分極の状態もA、Bの2種類があると認識されています。いわばアンテナが2つ装備されている状況です。それぞれのアンテナの効率はCuClよりは小さいため、室温で熱が発生しないような超高速な光学応答が実現するかは不明でした。

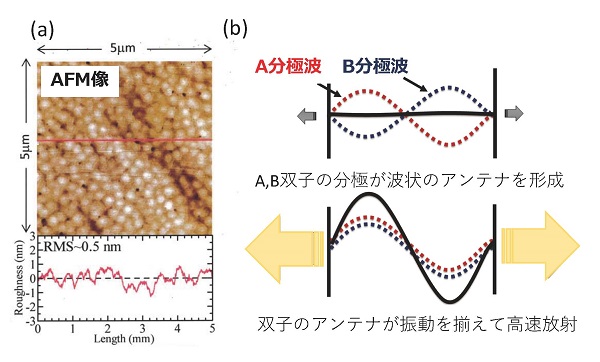

我々の研究グループはパルスレーザー堆積法により高品質なZnO薄膜を作製し、反射測定や非線形光学応答の測定を行い、また2種類のアンテナが存在することをあらわに考慮した詳細な理論解析を行いました。しかし、この2つアンテナが複雑に影響を与えあうため、その実験結果の解析は困難を極めました。

積み上がっていく実験結果を忍耐強く検討するなかで、ZnOの2つアンテナはそれぞれ独立に効果を発揮するのではなく、位相を揃えてひとつの大きなアンテナとして働いていることがわかりました。「双子のアンテナ効果」が発揮され、A、Bどちらかの寄与とはいえない、両者が結合して形成された新たな振動状態による信号がやはり10フェムト秒台の、従来の知見とは桁違いの超高速な放射を示していることが明らかになりました。

サーマルフリーフォトニクスを目指して

我々の研究グループでは、光とナノ物質の相互作用が単に振動電場と双極子が相互作用するという描像を超えて、光と分極のそれぞれが空間構造を持つ波として相互作用するという描像を提案してきました。今回はそれが何波長にも渡る大きな相互作用による効果として現れ、究極的な短時間放射が起こることを理論・実験の両面で実証しました。

その放射速度は室温における熱散逸の速度を凌ぐため、発熱の伴わない次世代低エネルギー消費の光学デバイス開発へと結びつく可能性があります。通常の光学デバイスは必ず発熱を起こし、特に強い吸収を伴う能動的な光デバイスは大きなエネルギー消費を必要とします。しかし、従来常識と考えられてきたエネルギー効率の限界を大きく超える上記現象をうまく利用すれば、将来の持続型社会の実現に貢献できるかもしれません。

参考文献

- M. Ichimiya, M. Ashida, H. Yasuda, H. Ishihara and T. Itoh “Observation of Superradiance by Nonlocal Wave Coupling of Light and Excitons in CuCl Thin Films” Physical Review Letters 103, 257401 (2009) DOI:10.1103/PhysRevLett.103.257401

- T. Matsuda, M. Ichimiya, M. Ashida and H. Ishihara “Ultrafast thermal-free photoluminescence of coherently extended single quantum states” Scientific Reports 9, Article number: 8453 (2019) DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-019-44940-7

- T. Kinoshita, T. Matsuda, T. Takahashi, M. Ichimiya, M. Ashida, Y. Furukawa, M. Nakayama and H. Ishihara “Synergetic Enhancement of Light-Matter Interaction by Nonlocality and Band Degeneracy in ZnO Thin Films” Physical Review Letters 122, 157401 (2019) DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.122.157401

この記事を書いた人

-

石原 一(写真左)

大阪大学大学院基礎工学研究科後期博士課程修了(工学博士)。1990年より三菱電機 (株)中央研究所勤務、また1992年より新技術事業団「さきがけ研究21」研究員併任。1995年より大阪大学基礎工学部助手、助教授、1996年より大阪大学基礎工学研究科助教授。2005年より大阪府立大学工学研究科教授。2017年より大阪大学基礎工学研究科教授、及びクロスアポイントメントにより大阪府立大学工学研究科教授。この間、2002年から2007年まで科学技術振興事業団(JST)戦略創造研究(CREST) 研究代表者。また2016年より文部科学省科学研究費新学術領域研究「光圧ナノ物質操作」領域代表者。光物性理論、固体物性理論、量子光学理論を専門に、光とナノ構造の非局所応答理論、光圧によるナノ物質マニピュレーション、局在プラズモンとナノ構造の相互作用などの研究に従事。日本物理学会、応用物理学会会員。応用物理学会Fellow。

芦田 昌明(写真右)

京都大学大学大学院理学研究科博士後期課程中退。博士(理学)。1991年より京都大学理学部助手。1998年より科学技術振興事業団五神協同励起プロジェクト研究員。2002年より通信総合研究所関西先端研究センター研究員。2003年より大阪大学基礎工学研究科助教授、この間、2005年より2008年まで科学技術振興機構「さきがけ」研究員兼任。2010年より大阪大学基礎工学研究科教授。また2017年より大阪大学未来戦略機構第三部門長、2018年より大阪大学国際共創大学院学位プログラム推進機構インタラクティブ物質科学・カデットプログラム部門長。光物性物理学、レーザー分光学を専門に、微小構造物質の超高速分光や光マニピュレーションの実験的研究に従事。日本物理学会、応用物理学会、米国光学会会員。

この投稿者の最近の記事

研究成果2019.09.17発熱するひまがない? – 超高速な光学現象を実証

研究成果2019.09.17発熱するひまがない? – 超高速な光学現象を実証