皆さま、こんにちは!

「乳幼児の内なる世界を読み解く」メンバーの山本です。

クラウドファンディングを達成してから早くも約2ヶ月が経過いたしました。この度は、最近のメンバーの活動内容と、現在動いているプロジェクトについて報告いたします。

ーーーーーーー

- 11/21、本プロジェクトの英語版ページが公開されました!

本プロジェクトの国際的な発展を見据え、メンバーの大谷主導で、英語版プロジェクトページの作成・公開しました。これまでの日本語版プロジェクトページにも記載してきたように、本プロジェクトの成果は、いずれ論文や学会発表として世界に発信できるものにしたいと考えています。英語ページの作成も、その第一歩となる重要なプロセスです。もしよろしければぜひ覗いてみてください!

英語版ページ: https://academist-cf.com/projects/396?lang=en

- 11/20と12/11に、メンバーの渡部が、研究室の勉強会で、① 内言と外言の速さの違いに関する研究論文と ② 聴覚・触覚の統合への視覚の役割に関する研究論文を紹介しました!

紹介した論文 ①: Tilsen, S. (2024). Internal speech is faster than external speech: Evidence for feedback-based temporal control. Cognition, 244, 105713. https://doi.org/10.1016/j.cognition.2023.105713

日本語タイトル: 内言は外言よりも速い:フィードバックに基づく時間制御の証拠

本研究は、内言と外言の特徴の違いをテーマとした研究です。成人参加者に、「私は、○○の夢をみた」という文章を声に出して読んでもらいました。この〇〇の部分に、1~3つの単語を声を出していうか (外言)、声に出さずに言うか (内言) をそれぞれやってもらい、それにかかる時間を計測しました。その結果、2~3語では内言が外言よりも速かったが、1語では違いがありませんでした。これは、内言が外言よりも速いことを意味するかもしれないと考察されています。また、内言の条件では、○○の部分だけ内言になるので、声を出す、出さない、出すといった切り替えに時間がかかって、1語のときのみ内言と外言で差がなくなったかもしれません。さて、子どもも内言は外言よりも速いのでしょうか?私たちの研究でこれから明らかにしていきたいポイントです。

紹介した論文 ②: Tonelli, A., Senna, I., Amadeo, M. B., Setti, W., Domenici, N., Signorini, S., Cocchi, E., Giammari, G., Strazzer, S., Tinelli, F., Camicione, P., Serafino, M., & Gori, M. (2026). The development of audio-tactile spatial integration: Unraveling vision’s contribution. Developmental Science, 29(1), e70094. https://doi.org/10.1111/desc.70094

日本語タイトル: 聴覚-触覚空間統合の発達:視覚の寄与を解明する

本研究は、聴覚と触覚の統合に視覚がどのように関係しているかをテーマとした研究です。7~12歳の先天的な視覚障害児と視覚健常児は、音と振動、音と振動の組合わせに関する課題に取り組みました。腕に、音が鳴ったり、振動したりする7つのパッチが置かれました。参加児は、そのうちどれが反応したかを回答しました。パッチは、音や振動だけ、同じパッチから音と振動が起きる、違うパッチから音と振動が起きる、など音と振動がさまざまに組み合わされました。その結果、視覚障害児と視覚健常児で、音と振動、音と振動の組み合わせにおいて、異なった発達パターンがありました。視覚障害児は、視覚健常児よりも、音と振動の課題の成績が良かったですが、音と振動それぞれの成績と音と振動の組み合わせの成績はあまり変わりませんでした。それに対して、視覚健常児は、年齢ととに音と振動それぞれよりも音と振動の組み合わせの成績が良くなっていきました。生まれつき目が見えないと、聴覚と触覚の発達が早く精度も高いこと (視覚と聴覚と触覚が補う)、聴覚と触覚の組み合わせには目が見えることが関係することが言えるかもしれません。内的世界の発達の多様性についても、今後検討していきたいですね。

上記の論文に関連して、最近、「ヒトの意識の進化をたどるー脳はいかに意味を作り出すのか」(John Parrington 著/中村 克樹 訳)という本を読みました。その中で、"内言"がヒトの意識においてとても重要な役割があるという主張をしていました。ヒトの意識の特性として、他の生き物とは異なり、内的世界の構成要素に"言語"があります。そして、その言語を用いた内言によって、自分や世界について思考しています。また、言語は社会的に作られた道具でもあり、私たちヒトの意識には他者や社会の要素が組み込まれています。私たちヒトの意識を構成する要素としても、内言はとても重要ですし、内言の発達とともに私たちの意識も発達していくのでしょう。内言を調べることとは別で、意識について研究している際に読んでいた本でも内言に出会い、改めて内言が意識にも重要であることを考えるようになりました。

私たち研究者は、普段から研究論文や本をたくさん読んで勉強しています。これからも面白い知見や重要な知見を皆さんに共有して、一緒に大きな視点から発達を考えられたらうれしいです。

- 複数の研究成果の論文化・学会投稿・再現実験を進めています!

本プロジェクトの実現に向けた根幹をなす知見について、複数の論文を執筆・学会投稿を進めています。まず、これまでに私たちが取り組んできた「幼児の内言を行動から評価する課題の開発」について、メンバーの大谷主導で英語論文を執筆し、国際学会にも投稿しました。また、「成人の内言に伴う生理的反応」についても、メンバーの渡部が再現実験を進めています。

他にも、AIを活用した瞳孔計測法の提案に関する展望論文(メンバーの桑水)、仲間はずれに関する論文(メンバーの山本)なども進めています。これらの成果については、出版された際にサポーター限定メールを通して共有させていただきますので、楽しみにお待ちいただけますと幸いです。

ーーーーーーー

今回の主な報告は以上となります。

さて、2025年も残すところあとわずかとなりました。

振り返れば、今年は本プロジェクトを通して多くの方々と繋がることができた一年でした。皆さまからの応援ひとつひとつが、私たちメンバーにとって大きな支えとなりました。改めて感謝申し上げます。来年のさらなる飛躍に向けて、年末年始もじっくりと研究の土台を固めていく予定です。

2026年も、皆さまにとって素敵な一年になりますように。

どうぞ良いお年をお迎えください。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

皆さま、こんにちは!

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。メンバーの渡部です。

おかげさまで、215名のサポーターさまにご支援いただき、達成率110%、支援総額1,100,390 円、クラファン大成功!!となりました。あたたかい応援とご支援をくださった皆さま、誠にありがとうございます。メンバー一同、感謝の気持ちでいっぱいです。

ーーーーーーー

さて、ここ数週間で、メンバーの執筆論文が公開されたり、イベントで発表をしたりと大活躍していましたので、今回はそれらの活動報告です。

- 11/3、メンバーの渡部と本クラファン推薦者の森口の研究論文が査読審査を経て、出版・公開されました!

本研究は、幼児と成人における色とカテゴリーに関する視覚的意識をテーマとした研究です。5-6歳の幼児と成人に、赤と青の色で描かれたイラストをいろんな早さで見せて、そのイラストが「赤」か「青」だったのか、そのイラストが「生き物」か「もの」だったのか、を答えてもらいました。その結果から、幼児は成人よりも、見たものをゆるやかにゆっくりと意識することがわかりました。子どもは大人よりも、目から入ったものが意識に昇るまでには時間がかかり、意識もゆるやかに生じるのかもしれません。

【論文】(オープンアクセスなので、無料でお読みいただけます!)

Watanabe, R., & Moriguchi, Y. (2025). Thresholds and emergent processes of visual consciousness on color and category in preschoolers and adults. Scientific Reports, 15(1), 1–12. https://doi.org/10.1038/s41598-025-22319-1

-11/2-6、京大100人論文で、メンバーの渡部が本プロジェクトテーマ、山本が個人テーマについて発表しました!さらに渡部は、3minプレゼンも行いました!

京大100人論文では、①「私が追っている不思議(≒研究テーマ)」、② みなに問いかけたいわたしのメッセージ、③ わたしが追っている不思議、④ これまでやってきたこと、やろうとしていること、の4つの項目に沿って、ポスターを作成し、参加者から付箋でコメントをもらうという形式です。本プロジェクトテーマに関するポスターには、なんと100件以上のコメントをいただきました!さらに、4歳や8歳のお子様からのコメントもありました。じっくり読んで、コメントに返信をしていこうと思います。

【開催報告】

https://www.cpier.info/100nin-report2025

- 11/8、発達心理学若手分科会の第1回研究交流会で、メンバーの山本が運営、渡部がショートトークを行いました!

発達心理若手分科会とは、メンバーの山本を中心に発足した、発達心理学分野の若手の会です。メンバーの渡部は、「時間順序判断課題を用いた幼児・児童期における時間情報処理の発達」というテーマで、幼児と児童、成人における視覚と聴覚の時間情報処理の発達に関する自身の研究を紹介しました。上記の論文でも紹介した結果と一貫して、幼児の視覚と聴覚に関する時間処理が、児童や成人に比べてゆっくりであるかもしれないという途中経過を報告しました。その後に懇親会も開催し、発達心理学分野の若手の団結力を高めました。

【開催報告】

https://devpsy-wakate.jimdofree.com/2025/11/10/発達心理若手分科会-第1回研究交流会を開催しました/

直近の活動報告は以上となります。

今後の活動として、メンバーの渡部は、研究室のジャーナルクラブ (勉強会) で、内言に関する研究論文を紹介する予定です。

ーーーーーーー

おかげさまで既に目標金額を達成し、メンバー一同大変嬉しく思っております。

なお、クラウドファンディングは終了しましたが、引き続き、私たちの活動報告やアウトリーチ活動は評価され、企業賞と賞金500万円が振り分けられていきます。

つきましては、引き続き、成果を皆さまに報告できるよう努めてまいりますので、活動報告のいいねとシェア、応援いただけましたら大変ありがたいです。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!

皆さま、こんにちは!

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。メンバーの渡部です。

おかげさまで、現時点で210名のサポーターさまにご支援いただき、達成率が109%を突破しました!あたたかい応援とご支援をくださった皆さま、誠にありがとうございます。メンバー一同、感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、ここ数週間でいくつかイベントに参加させていただきましたので、今回はそれらの活動報告です。

- 9月24日(水)〜10月2日(木)つくばQxQ Meet & Researchで、メンバーの大谷が本プロジェクトテーマについて発表しました!

A4が4枚のポスターに、①皆に問う!、②研究内容、③私が追っている不思議・これまでの歩み、④これからやること、について、自由に発表させていただきました。発表に対して、コメントもいただき、その後コメントをいただいた方ともやりとりをしています。学際性を重視したイベントであり、違う立場・分野・視点からのコメントをいただき、今後のコラボレーションにもつながりそうです。つくばQxQの皆さま、ありがとうございました!

関連ポスト: https://x.com/TGN_Account/status/1975424811708137812

- 10月9日(木)哲学心理学勉強会で、メンバーの渡部が講師として、本プロジェクトテーマについてトークをしました!

渡部から研究プロジェクトの説明を行った後に、参加者の皆さまとオンラインで議論を行いました。乳幼児の内的世界や内言に関すること以外にも、発達研究全般、瞳孔計測や脳活動計測の有用性、に関する議論も活発に行われました。哲学心理学勉強会の皆さま、ありがとうございました!

関連ポスト: https://x.com/gakusei_sinri/status/1976553523153375324

- 10月17日(金)京都学問バーKisiで、メンバーの渡部と山本が日替わりバーテンダーとして、本プロジェクトテーマについてトークをしました!

夕方から4時間半にわたり、参加者(お客さま)と乳幼児の内的世界やその周辺領域のお話をさせていただきました。赤ちゃんは大人を凌駕する知覚能力があることや、能や日本文化と発達など、参加者からの質問やコメントから、さまざまな話ができました。京都学問バーKisiの皆さま、お越しいただいた皆さま、ありがとうございました!

関連ポスト: https://x.com/Kisi_KYOTO/status/1978043423731970050

https://www.instagram.com/p/DPxpu3qE_i1/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=YjcxMngzYnB2bjdi

- 10月23日(木)Xのacademistスペースで、メンバーの大谷・渡部・山本・桑水と共感覚アーティストの山口さんが、本プロジェクトテーマと共感覚について対談をしました!

前半は本プロジェクトの紹介、後半は山口さんの活動紹介、という構成で行われました。前半は、内的世界とはどういう意味か、研究方法として有用なのか、と研究に踏み込む重要な対談になりました。後半は、山口さんから、共感覚の説明や共感覚アート、共感覚の生きづらさ、について話していただきました。そういった、共感覚の内的世界の研究も今後考えていきたいです。対談してくださった山口さん、お聴きくださった皆さま、ありがとうございました!

スペース対談:

https://x.com/watanaberkyoto/status/1980184438249288148

直近の活動報告は以上となります。

ーーーーーーー

なお、今後の活動として、メンバーの渡部と山本は、11月2日~11月6日の京大100人論文でも研究発表を行う予定です。こちらのイベントも、「つくばQxQ Meet & Research」と似た内容となります (100人論文がオリジナルです)。

具体的には、京都大学の教員・研究者が、以下の4つのポイントについてポスターを掲示します:

①「私が追っている不思議(≒研究テーマ)」

② みなに問いかけたいわたしのメッセージ

③ わたしが追っている不思議

④ これまでやってきたこと、やろうとしていること

渡部は、11⽉5⽇(⽔)13:00-14:30に、3minプレゼン4として、本プロジェクトについてトークしますので、もしお近くにお越しの際は、ぜひ会いに来てください。他のトークテーマも面白そうなものばかりです。詳細は、ぜひ公式HP(https://www.cpier.info/100nin-2025 )をご確認ください!

ーーーーーーー

さて、クラウドファンディング終了まで残り1日となりました。

おかげさまで既に目標金額を達成しており、メンバー一同大変嬉しく思っております。なお、クラウドファンディング終了後には、サポーター数に応じて、さらに企業賞と賞金1000万円が振り分けられます。つまり、実は、まだまだサポーターを募集しております…!

つきましては、引き続き、成果を皆さまに報告できるよう努めてまいりますので、応援・シェア等いただけましたら大変ありがたいです。

残り1日も、どうぞよろしくお願いいたします!

皆さま,こんにちは!メンバーの大谷です。

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」に関心を寄せていただき,誠にありがとうございます。

一昨日の10月23日の夜,目標金額の100万円を無事達成することができました。

皆様一人ひとりに,4人から心からのお礼を申し上げます。

クラファン立ち上げ準備から今日まで,様々な困難がありました。4人で1つのプロジェクトを進めることは容易ではなく,深夜までミーティングを重ねながら,全員の想いが一致した上での活動をこれまで進めてきました。

今回のプロジェクトを通じて,改めて研究費というものの価値の大きさを実感しています。100万円という皆様の貴重なご支援を1円たりとも無駄にすることなく,子どもの内なる世界の解明に向けて全力を注いで研究してまいります。

また,目標金額は達成しましたが,より本研究の可能性を拡げるため,NEXT GOALとして120万円,サポータ−200人を設定いたしました!

残りわずかな期間ではありますが,引き続き研究の魅力を伝えるための広報活動と支援の募集を行なっていきます。引き続き応援を頂けますと一同,嬉しい限りです。

リターンに関しましては,クラファン終了後に順次実施いたします。もうしばらくお待ちください。

引き続き,私たちの活動にご注目いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします!

皆さま、こんにちは!

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。

おかげさまで、現時点で163名のサポーターさまにご支援いただき、達成率が90%を突破しました!いよいよゴールが見えてきました。改めて、あたたかい応援とご支援をくださった皆さま、誠にありがとうございます!

さて、先日告知させていただいた学問バーは無事に終了し、あたたかい参加者さまに囲まれ充実した議論を行うことができました。他にも、さまざまなイベントで本プロジェクトについて発信させていただいております。これらの活動報告については、後日改めて共有させてください。

本日は、(またまた急で申し訳ありませんが)新たな告知です!

- 10月23日(木)20:00 - X(旧Twitter)で、メンバー4人と共感覚アーティストの山口葵さんで、コラボスペース(対談)を開催します!

共感覚とは、ある刺激に対して、異なる種類の感覚が複数生じる知覚現象のことです(「音」に「色」を感じるなど)。山口葵さんは、この共感覚を持つ当事者として、見えている感情の色やテクスチャをアートとして発信されています。

ありがたいことに、私たちの「内的世界」プロジェクトにご支援くださり、また、私たちも共感覚研究と内的世界研究に共通項を感じていたことから、今回のコラボスペースが実現する運びとなりました。

もしよろしければ、10月23日(木)20:00 より、下記リンクよりお聴きください: https://x.com/i/spaces/1nAJEEbPNweJL

山口葵さんについてもっと知りたいという方は、ぜひ下記ホームページも覗いてみてください: https://www.aoiyam.com/

引き続き、私たちの活動にご注目いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします!

皆さま、こんにちは!

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。

おかげさまで、現時点で148名のサポーターさまにご支援いただき、達成率が80%を突破しました!改めて、あたたかい応援とご支援をくださった皆さま、誠にありがとうございます。メンバー一同、感謝の気持ちでいっぱいです。

さて、本プロジェクトのラストスパートに向けて、本日は、今後メンバーが参加するイベント予定について告知させていただきます。

- 10月17日(金)18:30 - 学問バーKisi京都店で、メンバーの渡部・山本が「乳幼児のうちなる世界の話をしよう!」をテーマにトークします!

学問バーKisi京都店とは、気軽にアカデミックな会話が楽しむことをコンセプトに運営されているバーのことです。日々、不定期にさまざまな研究者・大学院生等によるイベントが開催されています。(先日は、会津の日本酒に関するイベントが開催されていたようです…!)

こちらで、10月17日(金)18:30から、メンバーの渡部・山本が、本プロジェクトのテーマや関連する研究についてお話することになりました。これまでの活動報告で触れてきた内容も含め、「乳幼児の内なる世界を読み解く」という本プロジェクトの解像度が少しでも上がるような内容をお話できれば・議論を深められればと考えています。

開催場所となる学問バーKisiは、京都駅から少し南の「桃山御陵前」エリアにありますので、もし近くにお住まいの方がおられましたら、是非お気軽にお立ち寄りください。

開催場所: 〒612-8082 京都府京都市伏見区両替町4丁目298-1

Google Map: https://maps.app.goo.gl/3x8iXGMYR1dhgEcLA

その他の詳細: こちら(Instagramはこちら)

引き続き、私たちの活動にご注目いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします!

皆さま、こんにちは!メンバーの桑水です。

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。

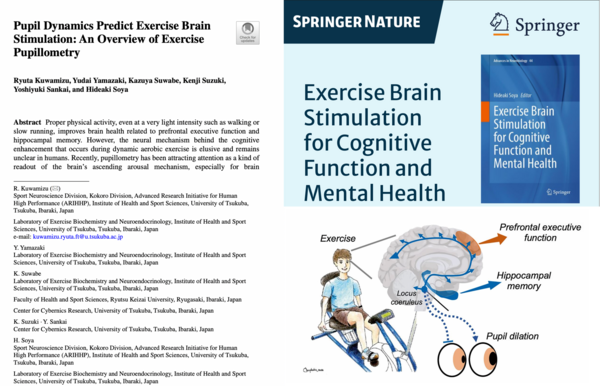

今回は、活動報告第7弾として、メンバーの桑水が分担執筆した英語専門書がSpringer NatureのAdvances in Neurobiologyシリーズから出版されましたので、ご報告いたします!

本書は "Exercise Brain Stimulation for Cognitive Function and Mental Health(Eds.:

Soya H)" で、身体運動が認知機能やメンタルヘルスに与える影響とそのメカニズムをテーマにした専門書です。桑水は、"Pupil Dynamics Predict Exercise Brain Stimulation: An Overview of Exercise Pupillometry(瞳孔ダイナミクスが運動による脳刺激を予測する:運動瞳孔測定法の概観)" という章を執筆しました。

この章では、運動中の「瞳孔(ひとみ)の大きさ」を手がかりに、運動が脳に与える効果を読み取る研究手法について解説しています。瞳孔の大きさは、脳の覚醒状態などを司る神経活動と密接に関連しているため、その変化を捉えることで、”外からは見えない脳の状態”を外から観測することができる指標として非常に高い注目を集めています。例えば、つい一週間前にも、瞳孔ダイナミクスが低次元ながら、かなり高精度に脳活動の時空間的表現を密接に再現することができるかもというマウスの論文も発表され、今、非常に注目を集めています(Raut, R.V. et al. Arousal as a universal embedding for spatiotemporal brain dynamics. Nature (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-09544-4)。

そして、この「瞳孔の動き」を指標とする研究手法は、実は、まだ主観報告研究が難しい乳幼児の心の状態を理解しようとする私たちのプロジェクトにとって、非常に強力な武器となると考えています。

乳幼児が行動する時、もしくは行動しない時、何に注目し、何を感じているのか。その「内的世界」の動きを、瞳孔のわずかな変化から読み解くことは、本プロジェクトの重要なアプローチの一つです。

ぜひ、ご関心のある方はぜひご覧ください!

リンク:Kuwamizu, R.*, Yamazaki, Y., Suwabe, K., Suzuki, K., Sankai, Y., Soya, H. (2025). Pupil Dynamics Predict Exercise Brain Stimulation: An Overview of Exercise Pupillometry. In: Soya, H. (eds) Exercise Brain Stimulation for Cognitive Function and Mental Health. Advances in Neurobiology, vol 44. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-95-0066-6_6

プレプリント:https://osf.io/6v2eg_v2

(ここから無料で読むことができます)

今後も、こうした成人での知見を乳幼児研究に応用し、プロジェクトを力強く推進してまいります。

引き続き、ご支援・応援・シェア等いただけましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします!

皆さま、こんにちは!メンバーの桑水です。

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。

今回は、活動報告第6弾として、先日メンバーの桑水が参加・発表した、第79回日本体力医学会大会での活動をご報告いたします。

本大会は、滋賀県の立命館大学びわこ・くさつキャンパスで開催されました。この日本体力医学会は、スポーツ生理学・スポーツ生化学・バイオメカニクス・医学・心理学から、神経/感覚、発育発達、栄養学まで、非常に幅広い分野を扱う日本最大級の体育・スポーツ科学系の学会です。私、桑水も大学院1年生の頃から参加し、運動や身体活動と脳に関する研究を発表し続けてきました。

今年度は、タンパク質の摂取が代謝や気分に与える即時的な効果に関する研究成果について、口頭発表を行いました。これは成人を対象とした研究ですが、タンパク質は幼児期から高齢期まで、あらゆる年代の心身の基礎をつくる重要な栄養素です(もちろんミルクにも含まれます)。そのタンパク質が、筋や骨だけでなく脳の働き、ひいては人の「内的世界」にどう影響するのか。この問いは、本プロジェクトのテーマにも深く通じるものであり、大変興味深い研究テーマだと考えています。

また、研究発表と並行して、桑水は「日本体力医学会 若手の会」の立ち上げに携わり、代表世話人としても活動しています。今回は他大学の先生方の世話人の先生方と共に、若手の会キックオフシンポジウムを主催し、代表世話人として会の趣旨や今後の活動方針について発表いたしました。さらに、キックオフ交流会も学内のオシャレなレストランで行い、大盛況のうちに終えることができました。この活動を通じて、学部生から若手研究者まで、分野や所属の垣根を越えた新たなネットワークを築く場を創出の一旦になったのではないかと思っております。

そして、来年度のこの学会では、皆さまからのご支援で実現する本プロジェクトの研究成果を、胸を張って発表することを目指しています。そのためにも、発育発達や幼少期の子どもたちに関わる研究に、より一層力を入れてまいります。

引き続き、私たちの活動にご注目いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします!

また、学会の運営に携わった皆様に心より感謝申し上げます。

皆さま、こんにちは!

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」に関心を寄せていただき、誠にありがとうございます。

昨日、おかげさまで、サポーターさまが100名を突破し、ご支援総額が¥536,990となりました!

改めて、あたたかい応援とご支援をくださった皆さま、誠にありがとうございます。メンバー一同、感謝の気持ちでいっぱいです。

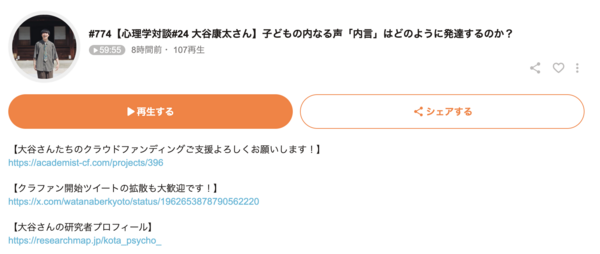

そんな節目のタイミングで、本プロジェクトメンバーの一人である大谷が、本プロジェクトへの想いを、心理学者じんぺーさんのVoicyでお話しました。

是非お聴きください。

- 心理学者じんぺー ”心理学に触れる” 一日一語「#774【心理学対談#24 大谷康太さん】子どもの内なる声「内言」はどのように発達するのか?」https://voicy.jp/channel/4088/7109520

※ この「心理学者じんぺー」さんは、ずばり本プロジェクト推薦者である櫃割仁平さん(ヘルムートシュミット大学)です!

実は、他のメンバーも、過去にこちらのVoicyに出演しております(渡部回・桑水回・山本回)。これらはクラウドファンディングが始まる前の収録なので、本プロジェクトの話はありませんが、メンバーの人柄や研究への想いなどが伝わるものになっていると思います。お時間がゆるせば、こちらも是非お聴きください。

さて、クラウドファンディング終了まで残り36日となりました。

最終目標金額は100万円であるため、ついに折り返し地点ということになります。

これからも、「乳幼児の内的世界」解明に向けて目の前の研究を進め、成果を皆さまに報告できるよう努めてまいりますので、ご支援・応援・シェア等いただけましたら幸いです。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします!

皆さま、こんにちは!メンバーの渡部です。

私たちのプロジェクト「乳幼児の内なる世界を読み解く」にご関心を寄せていただき、ありがとうございます。

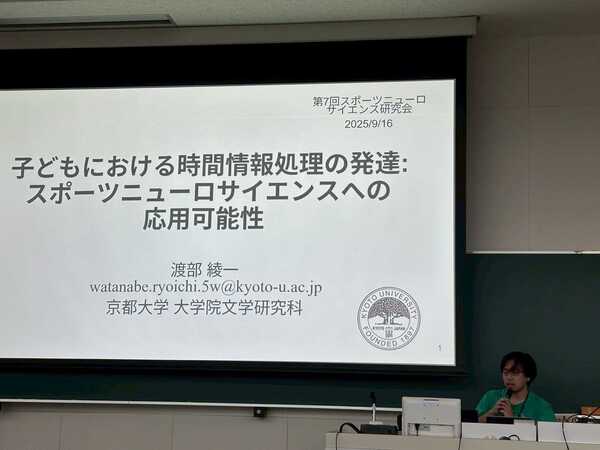

今回は活動報告第4弾として、先日参加した「スポーツニューロサイエンス研究会」での発表についてご紹介します。

9月16日(木)、立命館大学びわこ・くさつキャンパスにて開催された「第7回スポーツニューロサイエンス研究会」に、運営スタッフとして桑水、発表者として渡部が参加しました。発表テーマは、「子どもにおける時間情報処理の発達 ―スポーツニューロサイエンスへの応用可能性」 です。

この研究では、子どもが、見たものや聞いたものの、「時間」や「順番」をどのように認知・理解しているのかを調べています。たとえば、「パソコン画面に2つの〇が順番に出る」「スピーカーから2つの音が順番に聞こえる」といった2つの出来事があったとき、どちらが先に起きたのかを子どもはどのくらい正確に判断できるのか、を研究しています。

今回の発表では、そうした渡部が進めてきた発達研究の知見を紹介しつつ、スポーツニューロサイエンスへの応用も議論しました。というのも、この能力はスポーツや日常生活でよく耳にする「動体視力」と深く関わるからです。

渡部は、こうした時間や空間の認知が、子どもの内的世界や意識を形づくる大切な要素だと考えています。時空間認知が発達することで、子どもの「内的世界」もどんどん広がっていくのではないでしょうか。

ちなみに当日は「スポーツニューロサイエンス」にちなんで、ゴールドジムのTシャツを着て気合十分で発表してきました。

当サイトは SSL 暗号化通信に対応しております。入力した情報は安全に送信されます。

お礼のメッセージ&サポーター限定ページ閲覧権

121

人

が支援しています。

(数量制限なし)

活動報告レポートへのお名前掲載(任意) 他

49

人

が支援しています。

(数量制限なし)

オンライン研究報告&意見交換会へのご招待(任意) 他

38

人

が支援しています。

(数量制限なし)

オンラインセミナーの実施(任意) 他

5

人

が支援しています。

(数量制限なし)

4人によるオンラインセミナーの実施(任意) 他

2

人

が支援しています。

(数量制限なし)

現地出張セミナーの実施(任意) 他

0

人

が支援しています。

(数量制限なし)

4人による現地出張セミナーの実施(任意) 他

0

人

が支援しています。

(数量制限なし)