【活動報告】

ACEM25(アジア救急医学会)にて、無事に発表を終えることができました!

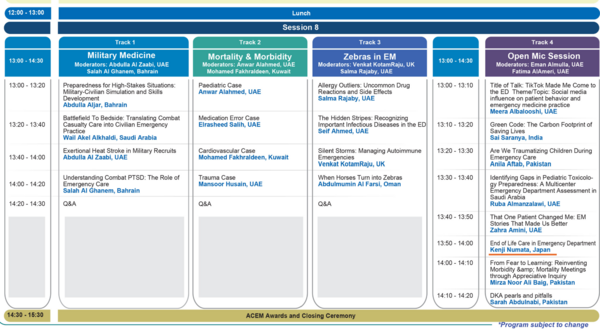

うれしいことに、Open Micセッションで第3位に入賞するという光栄な結果となりました。

多くの刺激的な発表や出会いに恵まれ、非常に充実した時間となりました。引き続き、現場に役立つ活動を積み重ねていきたいと思います。応援ありがとうございました!

質的研究論文がAEM Education & Trainingに掲載されました!

日本の救急医が終末期患者を診る際の葛藤・障壁、そしてその乗り越え方を、半構造化インタビュー+M-GTAで分析。米国EPEC-EMとの比較から日本の文化的特徴も議論しています。

ご興味ある方はご連絡ください!

このたび、留学中に取り組んできた活動の総まとめを、ドバイで開催される ACEM25(第13回アジア救急医学会) にて発表させていただくことになりました。

実は、抄録は以前から掲載されていたのですが、なぜか私の国籍が「UAE」になっており、修正にかなりの時間がかかるというハプニングもありました…(笑)

いろいろとありましたが、無事に登壇予定です。

これまで応援してくださった皆さまに、心より感謝申し上げます。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。

【活動報告】

現在、アメリカ・ユタ州にて開催されているVitalTalk Faculty Developmentコースを受講しています。

このコースでは、患者・家族との対話を教える手法の「型(フレームワーク)」を非常に丁寧に教えており、臨床教育の質の高さに毎回驚かされています。

また、参加者も多様で、チャプレン、医師6年目の内科医、50代の麻酔科医など、多職種・多世代が真剣にコミュニケーションスキルを学んでいる姿勢に強く刺激を受けています。

それを積極的にサポートしている米国の医療機関の体制も大変印象的です。

全編英語での受講は簡単ではありませんが、応援してくださっている皆さまのおかげで、日々前向きに取り組めています。

今回の開催地は標高が高く、やや酸素が薄いものの(笑)、高山病にもならず元気に頑張っています!

引き続き、救急医療と緩和ケアをつなぐ教育プログラムの実現に向けて、学びを深めてまいります。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

#VitalTalk #アカデミスト #救急医療 #緩和ケア #医療教育 #活動報告

2025年8月9日、米国ソルトレイクシティで開催された American College of Emergency Physicians Scientific Assembly (ACEP2025) にて、学会発表を行いました。

日本の救急医を対象とした教育プログラムの開発に関する取り組みについて報告し、座長からは「珍しい取り組みで興味深いですね」とのコメントをいただき、大変励みになりました。

来年からの本格的なコース実施に向けて、大きな後押しとなる経験でした。

また、アメリカのみならず、台湾をはじめとした各国での救急医療教育の取り組みを聞くことができ、非常に刺激的な時間となりました。

【活動報告】

ご報告が遅くなりましたが、7月19日に第4回EPEC-EMトライアルを開催しました。

参加者の皆さまからは「とても勉強になった」との声をいただき、満足度では満点評価をいただくなど、これまでの取り組みの成果を実感できる機会となりました。

今回のトライアルをもって、一連の試行的実施は一区切りとし、いよいよ本格的なコース開発に向けて動き出そうと考えています。

引き続き、どうぞよろしくお願いいたします。

現在実施しているEPEC-EMとは別に、私は「Communication Basics for Japanese Emergency Medicine(CBJEM)」というトレーニングコースを約3年前から実施しています。これは、救急外来に出る初学者の方々を対象に、現場で求められる基本的なコミュニケーションスキルを学ぶことを目的としたプログラムです。

ありがたいことに、「知っておけばよかった」「もっと早く受けたかった」といった声を多数いただいているこの取り組みが、このたび救急医学会誌に掲載されました。

ご興味のある方は、ぜひ以下のリンクからご覧ください。

▶︎ https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/jja2.13005

【活動報告】

第3回EPEC-EMトライアルを実施しました。

今回は「予後の予測」に関する内容を、患者のGoals of Care(治療の目標)と強く関連づけて構成したところ、参加者からの満足度が大きく向上しました。

回を重ねるごとに、伝えたいメッセージがより明確になり、プログラムの方向性も徐々に収束してきている手応えを感じています。

今後も改善を重ね、より実践的な内容を目指していきます。

このたび、2025年9月に米国ソルトレイクシティで開催される「ACEP2025(American College of Emergency Physicians)」にて、私の研究が口頭発表として採択されました。

本研究は「日本の救急医を対象に、半構造化インタビューを通じて終末期医療に関する具体的な知識や技術を明らかにする」ことを目的としており、テーマの特性上、国際学会での採択は難しいのではと不安もありましたが、無事に発表の機会をいただくことができました。

今後も進捗を随時ご報告してまいります。引き続き、応援のほどよろしくお願いいたします。

こちらに来て二本目の論文です。

本研究では、ボストンの救急外来において65歳以上の高齢患者を対象に、アドバンス・ケア・プランニング (ACP) への関与状況を調査しました。

患者のACPへの意識は高かったものの、実際に電子カルテに反映されているケースは少ないことが明らかになり、救急外来におけるACP情報の記録と活用の重要性が改めて示されました。

OAでなく、もしご興味がありましたら、連絡ください。

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40271984/

SSL encryption communication is used in this Web site, and the informations filled out are safely transmitted.

Thank you message

24

supporters

back

(No quantity limit)

Your name is posted in the research report and others

57

supporters

back

(No quantity limit)

Online Science Cafe and others

7

supporters

back

(No quantity limit)

Your name is posted in the thesis acknowledgment and others

14

supporters

back

(No quantity limit)

Individual discussion and others

2

supporters

back

(No quantity limit)

Visiting lecture and others

0

supporters

back

(No quantity limit)

Research activities after crowdfunding

2025-12-09 Research Output Adapting Palliative and End-of-Life Care Training for Emergency Physicians in Japan: A Modified Grounded Theory Study

2025-05-25 Other Impact 【EPEC-EM活動報告まとめ】こ...

2025-04-24 Research Output Advance Care Planning Engagement of Older Adults in the Emergency Department