目標金額を達成しました!

本プロジェクトにご支援くださった皆様、心より感謝申し上げます。外国人児童生徒のことについて多くの方々に知っていただけたことは大きな財産です。それに加え今回の挑戦は、多文化研究や教育学に関わる若手が将来の見通しがないまま進学を断念する等の状況に、少しばかりの希望をもたらせたらという思いから始めたことも重要です。これからの時代は様々な可能性を手に、人々が活躍することができると実感しています。つまり、一つの道が断たれても、他のチャンスに飛び込みながら楽しむことができるという時代になっているということです。その多様なチャンスをもっと多く作り、示すことが我々の課題であると感じています。

academist スタッフからの一言

教育学者の立場から、教育改革に挑戦する

柴藤亮介

教育学って何?

日本の教育は画一的だと言われることがありますが、みなさんはどのようにお考えでしょうか。画一的な教育では、平等性が担保された環境で共同生活を送ることで、社会生活を営む基本を学ぶことができるかもしれません。一方で、画一性には、国籍や学力、不登校、同性愛など、実際に学校現場で起きている多様性との共存が難しい側面があります。

このように、画一性と多様性のあいだには、常に「せめぎ合い」が存在しています。教育学のひとつの役割は、これらのバランスをどのように取るべきかということを教育現場の状況と照らし合わして考え、提案していくことではないかと私は考えています。

中央政府と教育現場のあいだにあるギャップ

多様性に直面してきた日本では、これまでどのような対応が取られてきたのでしょうか。

たとえば、2016年に制定された「教育機会確保法」では、不登校の子どもの教育機会確保のため、国や自治体が必要なサポートを行う方針が示されました。「国籍その他の置かれている事情にかかわりなく、その能力に応じた教育を受ける機会が確保されるようにする」という一文も加わり、多様性への一定の理解は示されています。

しかしながら、多言語で教えることのできる教員の確保など、地域の教育資源を一律に担保できているとは言い難く、依然として課題は残されています。個々のニーズに合わせて教育の機会を確保しようとする中央政府の方針と、青息吐息で日々の対応に追われる教育現場との間には、無視できないギャップが生じているのです。

外国人児童生徒の不就学問題を解決する

私は現在、外国人児童生徒の不就学問題に注目しています。日本では、外国人児童生徒は義務教育の対象として含まないという事実から、学校に籍を置いていない「不就学」が発生しており、なかにはひきこもり状態の生徒もいることが調査からわかっています。そんななか、日本では平成20年から、学習指導要領等の教育課程の基準によらないプログラムが可能となりました。つまり、外国人児童生徒たちを対象にした特別プログラム「エクストラ・カリキュラム」の実現の兆しも見えてきました。

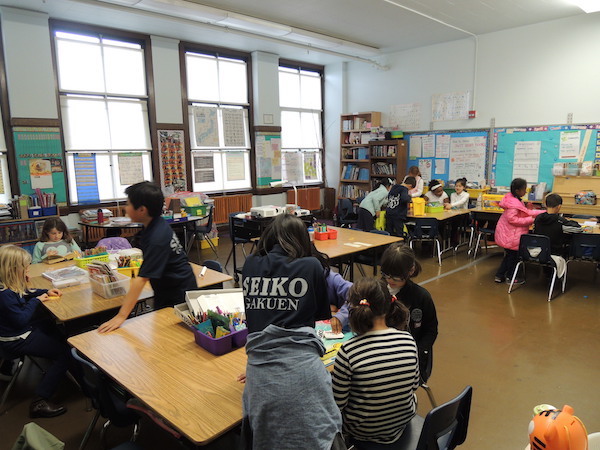

しかし、国内では前例がありません。そこで私は、カリフォルニア州でエクストラ・カリキュラムを導入している事例を分析することで、日本でのエクストラ・カリキュラムの実現に貢献したいと考えております。分析対象は、第一にサンフランシスコおよびロサンゼルスにおけるエクストラ・カリキュラムの導入背景(=マクロ面)です。そして、第二に外国人児童生徒がクラスに適応するための現場でのシステム上の工夫(=ミクロ面)です。学校関係者の方々へのインタビュー調査及び授業観察を行うことにより、このマクロ面とミクロ面の取り組みを日本と比較しつつ、日本への導入可能性に焦点を移し、文部科学省に最終的な提案を行います。

研究費サポートのお願い

すでにプレリサーチとしてサンフランシスコ内での調査を2017年3月に行っており、学校および大学関係者の人脈は構築されています。またロサンゼルスについても、在住日本人家族とのコンタクトを取っており、取材先をピックアップしています。しかしながら、調査を行うための渡航費や滞在費、調査結果を発信して様々な情報を得るための国際学会への参加資金を個人で捻出するのが、非常に厳しい状況です。これまでの訪問調査および2回分の国際学会発表費用は、アルバイトとこれまでの蓄えで賄ってきました。しかし現在、研究を継続しながらこれ以上の時間をアルバイトに費やすことが困難な状況に陥ったため、今回クラウドファンディングを実施させていただく次第です。

私は小学校三年の時にアメリカの現地の公立学校に転校し卒業まで過ごしました。そこでは英語初級者のための特別なカリキュラムがあり、そのカリキュラムを通して現地の言葉を学び、一歩ずつアメリカのクラスに溶け込んでいきました。クラスには日本人以外にも、英語を母国語としない多くの国籍の児童がいて、それぞれ先生方や友人の助けを得ながら小学校時代を送っていたことを思い出します。このような支援がなければ、私はアメリカの学校に通い続けることができたかどうか、甚だ疑問です。自身がカリフォルニア州の教育制度に支えられて無事に過ごすことができた小学生時代の恩返しとしましても、現在すでに困難を極めている子どもたちや、今後日本の少子化で増加が予想される外国人の子どもたちの将来に向けて、最初の一歩を踏み出すお手伝いができる研究にしていきたいと切に念じています。

エクストラ・カリキュラムがすぐに日本へ導入されるというのは、楽観的な考えかたかもしれません。しかし、公教育が多様性を含みながら持続していくための一案を提案することは、ホームエデュケーションやフリースクール等、さまざまな問題に波及すると考えています。実際、N高校のようなドラクエで修学旅行を行う等、インターネットベースの新しい学習形態を提供する学校も登場し、多様性に対応する入り口は次第に開きつつあります。外国人児童生徒の教育を保障するエクストラ・カリキュラムもまさに、さまざまな背景を持つ子どもたちへの気づきを社会に対してもたらすことにもつながります。

私の研究の方向性にご賛同いただけましたら、大変うれしく存じます。本研究にご支援および情報拡散にご協力賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

挑戦者の自己紹介

奴久妻駿介

みなさま、はじめまして。奴久妻駿介(NUKUZUMA Shunsuke)です。一橋大学大学院で外国人児童生徒の教育に関する研究をしています。生まれは大阪ですが、その後、北海道、アメリカ、兵庫を転々としてきました。この経験はまさに「移民」として渡り歩いた人生と言っても過言ではありません。そのたび、新しい文化に触れて色々と楽しい経験をしてきたものですから。最近の趣味は、映画鑑賞です。多くのライフヒストリーとも言えるような作品から感動を得つつ、研究をするための原動力としています。

研究計画

| 時期 | 計画 |

|---|---|

| 2017年09月 | クラウドファンディング挑戦 |

| 2017年10月 | 学会発表@アメリカ教育学会 |

| 2018年12月 | 論文投稿@日本比較文化学会 |

| 2018年4月~5月 | カリフォルニア州内学校訪問調査 |

| 2019年3月 | 学会発表@CIES(米国比較教育学会) |

リターンの説明

ご支援いただいた皆様に、お礼のメッセージをメールにてお送りいたします!

お礼のメッセージ(電子版)

10人のサポーターが支援しています (数量制限なし)

本プロジェクトの調査報告レポートをメールにてお送りいたします。アメリカの外国人児童生徒が教育保障されてきたプロセスについて、A4サイズ5枚程度にまとめて報告いたします。お楽しみに!

研究報告レポート(PDF版) / お礼のメッセージ(電子版)

23人のサポーターが支援しています (数量制限なし)

3000円のリターンに加えて、特別研究報告会にご招待いたします。

2018年夏に全2回、東京都内にて開催いたします。詳細の日程は後日お知らせしますが、もし両日とも参加できない場合には、報告会で利用した資料をメールにてお送りいたします。 今回のプロジェクトはもちろん、これまでの研究成果についてもお話できればと考えておりますので、教育学に興味のある方はふるってご参加ください。質疑応答の時間もたっぷり用意する予定です!

研究報告会参加チケット / 研究報告レポート(PDF版) / お礼のメッセージ(電子版)

12人のサポーターが支援しています (限定 20 個)

本研究の成果を発表する際の論文の謝辞に皆様のお名前を掲載いたします(希望者のみ)。掲載までにはある程度の時間はかかるかと思いますが、末長く応援をよろしくお願いいたします!

論文謝辞にお名前掲載 / 研究報告会参加チケット / 研究報告レポート(PDF版) / お礼のメッセージ(電子版)

3人のサポーターが支援しています (限定 5 個)

私とのディスカッション(マンツーマン形式)を設けます。日米の教育実態の違いについてや、外国人児童生徒の教育のあり方についてなど、さまざまな質問をお待ちしています。場所は基本的に東京都内を想定しております。都内以外の場合には、スカイプ等ビデオ通話での対応をとらせていただきますので、あらかじめご了承ください。

ディスカッションチケット / 論文謝辞にお名前掲載 / 研究報告会参加チケット / 研究報告レポート(PDF版) / お礼のメッセージ(電子版)

1人のサポーターが支援しています (限定 3 個)

当サイトは SSL 暗号化通信に対応しております。入力した情報は安全に送信されます。

お礼のメッセージ(電子版)

10

人

が支援しています。

(数量制限なし)

研究報告レポート(PDF版) 他

23

人

が支援しています。

(数量制限なし)

研究報告会招待チケット 他

12

人

が支援しています。

(限定 20 個)

論文謝辞にお名前掲載 他

3

人

が支援しています。

(限定 5 個)

ディスカッションチケット 他

1

人

が支援しています。

(限定 3 個)